VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Cada nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas nos invita a pensar sobre lo sucedido en uno de los episodios más controvertidos y complejos de abordar de nuestro pasado reciente. La usurpación de las Islas Malvinas por parte del imperio británico data de 1833. Ya desde aquellos años, a través de los reclamos diplomáticos y la voz de diversos intelectuales Malvinas se convertiría en una causa nacional, vinculada a las luchas anticolonialistas, al reclamo de soberanía y a la libre determinación de los pueblos. Sobre esta causa justa e histórica, suspendiendo las acciones por la vía diplomática, la Junta Militar declaró la guerra. En sus comienzos contó con el apoyo de gran parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y hasta algunos sectores opositores a la dictadura. La derrota tras 75 días de combate desigual, la obligación a guardar silencio para los combatientes que volvieron de las islas, la indiferencia de la sociedad argentina, hicieron que la guerra de Malvinas -en el marco de la dictadura militar- fuera un tema difícil de afrontar.

CAUSAS

El régimen instaurado tras el golpe de Estado de marzo de 1976 presentó características y tendencias que se encuentran estrechamente ligadas con la problemática de la Guerra de Malvinas. A principios de la década del '80, cuando el modelo económico establecido por la Junta Militar entró en una espiral de crisis que tuvo serias consecuencias en el ámbito social interno, su rechazo por la sociedad civil fue incrementándose a causa de los siguientes factores:

Por ello, en base a premisas geopolíticas que luego resultaron equivocadas, y con el objeto de otorgar legitimidad a un régimen que nunca lo tuvo, el Gobierno argentino organizaría una operación para recuperar militarmente los territorios en disputa con Gran Bretaña.

Imagen del presidente de facto Leopoldo F. Galtieri. Para contener el fuerte descontento popular por la situación política y económica, intentó desviar las tensiones declarando la guerra a Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Abandonó el cargo tras el estrepitoso fracaso militar.

Esta decisión buscaba contrarrestar el desgaste del régimen, resultado de las consecuencias de la represión, de la catástrofe económica, del malestar social, de la asfixia cultural y de la supresión de la participación política. A la creciente repulsa popular se agregaría también la aparición de fisuras en el seno mismo de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por lo demás, la recuperación de la soberanía y el control formal sobre las Malvinas y sus adyacencias tenían significaciones estratégicas y económicas puesto que era nudo de comunicaciones entre los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, permitía la apertura o el refuerzo de derecho respecto a la Antártida y era un importante centro de reservas petrolíferas, minerales y pesqueras. Ello alimentaba los sueños de conversión de la Argentina en potencia regional y hasta mundial. Por ello, la demostración de capacidad bélica en el enfrentamiento con Gran Bretaña desplegaría un potencial agresivo como señal de amenaza disuasiva para Chile, con quien en ese entonces se disputaban arduas negociaciones por el Canal del Beagle.

De esta manera, el régimen argentino consideraba que las condiciones internacionales le eran favorables para el éxito perdurable de la recuperación. De hecho, no ocultaba su intención de abandonar el bloque de los No Alineados, intervenía directamente en los conflictos de Centroamérica y el Caribe a favor de los regímenes de extrema derecha y se manifestaba deseoso de incrementar esta injerencia, siempre al lado de Estados Unidos. A su vez, la dirigencia argentina daba por descontadas la simpatía, el apoyo o, por lo menos, la neutralidad benevolente de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa Occidental. Tampoco parecía probable que el Reino Unido realizara un contraataque a gran escala y que afectara al territorio continental argentino por una cuestión colonial sobre unas islas remotas.

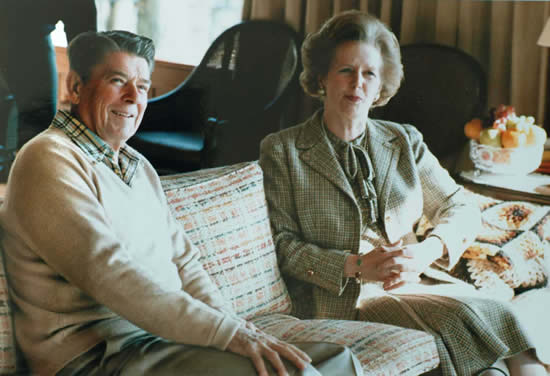

Margaret Thatcher, Primera Ministra británica durante la Guerra de las Malvinas junto al presidente estadounidense Ronald Reagan.

Estas suposiciones se revelaron luego como excesivamente optimistas. Se subestimó la capacidad de Gran Bretaña para enfrentar el desafío y, sobre todo, para reconquistar militarmente a las islas. El régimen argentino fue sorprendido por la magnitud, la intensidad y la rapidez de reacción de Gran Bretaña, como así también se vio ante la necesidad de enfrentar una guerra aeronaval y terrestre con la flota británica. Tampoco fue previsto por la dirigencia argentina el vuelco de Estados Unidos a favor de su más viejo y fiel aliado, ni de la inmediata solidaridad de la Commonwealth y de Europa Occidental con Gran Bretaña, traducida en apoyos a su favor y en sanciones comerciales y financieras contra Argentina.

Si bien públicamente la ocupación de Puerto Stanley fue una sorpresa, hacía ya unos años que la idea rondaba entre los militares de la Junta y hasta el contraalmirante Emilio Eduardo Massera había sido uno de sus mayores propulsores. Incluso, el conflicto parecía haber sido provocado desde el gobierno, cuando en marzo de 1982 desembarcó en la isla de San Pedro (en las Georgias) un contingente de obreros argentinos de una empresa chatarrera con objeto de desarmar unas viejas instalaciones balleneras. El gobierno británico intimó al desalojo de los obreros y amenazó con enviar naves de guerra. El incidente le brindaba al gobierno militar la justificación para su acción.

En la noche del 26 de marzo el Comité Militar Argentino resolvió prestar apoyo y proteger al citado grupo de ciudadanos. A efectos de dar cumplimiento a esas funciones de protección, fueron destacadas hacia las proximidades del lugar varias unidades de la flota de guerra argentina. Durante las horas subsiguientes, las noticias procedentes del sur daban cuenta de un inusual movimiento de buques de guerra de la Armada Nacional en el Atlántico Sur. Gran Bretaña solo podía establecer un panorama geopolítico tal que indujera al gobierno argentino a considerar la ocupación militar de las islas como única solución viable. Se había llegado a un punto sin retorno, en donde las acciones militares eran inminentes. La guerra estaba por comenzar.

LA GUERRA

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas bajo el mando conjunto del Contraalmirante Carlos Busser (Comandante de la fuerza de desembarco) y del General Osvaldo Jorge García (Comandante del teatro de Operaciones) desembarcarían en Puerto Stanley (rebautizado Puerto Argentino) y ante la escasa resistencia de la reducida guarnición británica, compuesta por 49 hombres, ocuparon las islas Malvinas. Tomado el archipiélago, se procedió a enviar mayores contingentes de soldados, y el general Mario Benjamín Menéndez fue designado gobernador de las islas, mientras su anterior mandatario, Rex Hunt, conjuntamente con su familia, comitiva y los Royal Marines británicos, fueron trasladados a Comodoro Rivadavia y desde allí enviados a Montevideo.

El presidente Galtieri saluda a combatientes.

La gran mayoría de la sociedad manifestó un importante apoyo a la decisión. Así se demostró durante las grandes concentraciones populares en ocasión de la ocupación de las islas o durante la presencia en el país del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig. No obstante, no fueron solo las voluntades individuales las que suscitaron un amplio apoyo. Innumerables instituciones de todo tipo (profesionales, deportivas, culturales, tradicionalistas, sindicales) manifestaron su adhesión sin reserva y hasta una buena cantidad de dirigentes políticos viajaría a las islas Malvinas para asistir a la asunción formal del nuevo gobernador.

Imagen que ilustra al diplomático argentino Nicanor Costa Méndez junto a Alexander Haig, Secretario de Estado de Estados Unidos, durante la visita de éste último a la Argentina durante el conflicto.

El gobierno militar había obtenido una cabal victoria política al identificarse con una reivindicación de la sociedad que arraigaba en un profundo sentimiento, alimentado por una tradicional cultura política nacionalista y antiimperialista que resurgiría vigorosamente. También había captado las formas superficiales en que esos sentimientos se manifestaban, perceptibles en un ambiente de torpe triunfalismo chauvinista donde los medios de comunicación jugaron un rol determinante en la desinformación y en la tergiversación de lo que estaba ocurriendo.

El éxito logrado en el frente interno contrastaría rápidamente con los errados cálculos sobre la reacción británica. Paradójicamente, también al gobierno conservador de Margaret Thatcher un conflicto de este tipo le servía como elemento de unificación al interior de la sociedad. Así, Inglaterra decidió recuperar las islas y, tras declarar un área de exclusión de 200 millas en torno de las Malvinas, envió su Armada a retomarla. El primer éxito inglés fue de carácter diplomático pues logró, por un lado, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor”; por otro, obtuvo el aval incondicional de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea en su conjunto.

Argentina solo logró el respaldo latinoamericano que no parecía importante política y militarmente. Incluso no pudo motorizar un mecanismo de la OEA como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), utilizado anteriormente por Estados Unidos contra Cuba. El gobierno argentino deseaba la negociación pero solo podía entrar en ella si Gran Bretaña reconocía la soberanía nacional. Con su dureza, Gran Bretaña no dejaba ninguna otra posibilidad que la guerra.

En los últimos días de abril la Fuerza de Tareas británica, que había llegado a la zona de Malvinas, recuperó las islas Georgias. El 1º de mayo comenzarían los ataques aéreos a las Malvinas, y al día siguiente se produjo el hundimiento del crucero argentino ARA General Belgrano a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque causó la muerte de 323 argentinos y generó polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida. Este hecho permitiría a los británicos obtener la superioridad naval en la zona. Siguió luego un largo combate aeronaval: la aviación argentina bombardeó la flota británica y le causó importantes daños, incluyendo un blanco perfecto de un misil teledirigido sobre el HMS Sheffield, aunque no lograría impedir que las islas quedaran aisladas del territorio continental. En ellas, los jefes militares habían ubicado cerca de 10 mil soldados, escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad, y sobre todo sin planes, salvo resistir. Sometidas las tropas a un demoledor ataque de artillería y aviones, las dudas fueron trocándose en desmoralización.

El 24 de mayo los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. El 29 se libraría un combate importante en el Prado del Ganso, donde varios cientos de argentinos se rindieron. El 10 de junio el presidente Leopoldo F. Galtieri pudo dirigirse a la gente reunida en la Plaza de mayo, y dos días después llegaría el papa Juan Pablo II, en parte para compensar su anterior visita a Inglaterra, en parte para preparar los ánimos ante la inminente derrota. Antes de que finalizara su breve estadía, comenzó el ataque final a Puerto Argentino, donde se había atrincherado la masa de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición, prácticamente incondicional, se produjo el 14 de junio, 74 días después de iniciado el conflicto, que dejaría cerca de 700 muertos y casi 1.100 heridos del lado argentino y 255 muertos y 775 heridos entre los británicos.

La opinión pública, que había participado del burdo triunfalismo manejado hasta último momento por los comunicados oficiales con la complicidad de los medios de comunicación masiva, cambió rápidamente y el 15 de junio, en una concentración convocada por el mismo Galtieri, repudiaría a aquellos a quienes había vivado hacía solo cuarenta días. Esta vez la convocatoria terminaría con una dura represión policial. El 17 Galtieri renunció a la presidencia de la Nación. Le faltaban aún cinco días para cumplir sus primeros seis meses de gobierno.

CONSECUENCIAS

La rendición de las tropas argentinas agravó y aceleró la crisis — ya latente desde antes del 2 de abril— del régimen militar y de sus relaciones con la sociedad civil. A la responsabilidad del régimen por la crisis y la decadencia se agregaría la correspondiente a la derrota militar y sus altos costos humanos, materiales y diplomáticos. Tras el estado de euforia inducido en la mayoría de la población por la propaganda de desinformación de los órganos gubernamentales, los principales sectores nacionales comenzarían a exigir el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles que, a su vez, vieron fracturada su unidad institucional y la del gobierno autocrático que dirigían. Las grietas entre las tres armas se abrieron e, incluso, se ampliaron, sobre todo entre los distintos niveles de la oficialidad. De esta manera, las tensiones y conflictos partieron de la lucha por la transferencia de las responsabilidades con respecto a la derrota malvinense y debido al triste balance final del infame régimen instaurado en 1976.

La multiplicación y acumulación de conflictos y la crisis de autoridad impedirían así tomar decisiones coherentes y, también, negociaciones para poner fin a la guerra, evitar la cesación de pagos internacionales y reubicar al país en el sistema regional y mundial. La crisis abierta por la derrota militar dificultaría la salida política. De hecho, el 17 de junio de 1982, tres días después de la capitulación, el general Galtieri renunciaría, abriendo así el largo proceso que llevaría al retorno de la democracia en la Argentina. El balance final de la guerra y las perspectivas futuras dependerían, entonces, de la interacción entre el desarrollo de la crisis interna y las estrategias y acciones de los principales actores en el sistema internacional.

Por el contrario, en Londres, la guerra dio credibilidad y prestigio a las Fuerzas Armadas, aunque aceleraría el proceso de reorganización de la Defensa. Por lo demás, la eficacia final sobre la guerra explicará adicionalmente su impacto político. Al suscitar un amplio y poderoso movimiento de adhesión en la mayoría de las clases medias y obreras sindicalizadas de Gran Bretaña, se agravaría la división en el Partido Laborista y revelaría su decadencia como fuerza electoral. Todo ello se demostraría con la aplastante victoria conservadora en las elecciones de 1983 y con los significativos triunfos en las elecciones legislativas.

Así las cosas, hacia 1984 argentinos y británicos reanudarían las negociaciones directas sin lograr nada, mientras que un año después Londres otorgaría a las Malvinas una nueva Constitución que reconocería el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. Con todo, se haría necesario esperar hasta 1990 para que hubiese una normalización completa de las relaciones diplomáticas, logrando que en 1995 los dos países firmaran un acuerdo de reparto de las eventuales riquezas petroleras de la zona y que en 1999 se establecieran vuelos regulares entre Argentina y Puerto Stanley. A su vez, hacia julio de 2001 el primer ministro Tony Blair efectuó la primera visita oficial a la Argentina. No obstante, los archipiélagos continúan en las mismas manos en las que estaban el día anterior al inicio del conflicto. Las relaciones bilaterales son igualmente cordiales, aunque los sucesivos gobiernos argentinos desde la guerra no cedieran jamás en su reclamo.