VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

La Revolución de Mayo de 1810 fue un hecho crucial en la historia argentina. No se trata de un acontecimiento aislado, sino que forma parte de un proceso de transformación más amplio ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, por ese entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, y que tuvo como consecuencia la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de gobierno.

LA CRISIS IMPERIAL

Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio con sus colonias americanas, impidiendo el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una extensa producción manufacturera en plena Revolución Industrial. La condena a la intermediación perpetua por parte de España encarecía los intercambios comerciales y sofocaba el crecimiento de las colonias. La escasez de autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico, sumado a las convulsiones que se vivían en Europa, llevaron a un grupo destacado de la población criolla a impulsar un movimiento revolucionario.

De hecho, luego del motín de Aranjuez de 1808 que obligaría al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo para luego retractarse, el derrumbe en España del antiguo régimen daría paso a una crisis dinástica. Napoleón, que actuaba como árbitro de la familia, decidió intervenir y reemplazó a la dinastía borbónica por la suya, colocando en el trono español a su hermano José. Así se producirían alzamientos en España y, junto con el Consejo de Regencia, surgirían las juntas locales, para terminar estableciéndose la Junta Central en Sevilla, depositaria de la soberanía mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII. No obstante, en enero de 1810 las tropas napoleónicas se apoderaron de la ciudad y la Junta Central, que ejercía el gobierno de España, buscó refugio en Cádiz, donde entregó el poder a un Consejo de Regencia.

Retrato de Fernando VII de España.

REPERCUSIÓN EN BUENOS AIRES

La autoridad que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había caducado y la propia autoridad del virrey se encontraba cuestionada. La crisis se profundizaba y entre los partidarios de la independencia y los adictos al viejo orden se generaron fluctuaciones y ambigüedades que impedirían un alineamiento unánime de obediencia a las autoridades metropolitanas. Las noticias que llegaban de España, tanto las falsas como las verdaderas, eran utilizadas para el combate político, y la misma opinión pública no sabía bien qué hacer.

El 18 de mayo de 1810 el virrey, mediante una proclama, intentaría tranquilizar a la población al mismo tiempo que minimizaba la situación y dejaba abierta la posibilidad de una posible solución a la crisis. De esta manera, se preparó para participar en la creación de un nuevo poder aunque, junto con él, también había otros que estaban listos para heredarlo.

Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey en Buenos Aires.

El dominio militar de Buenos Aires estaba en manos de los cuerpos de la milicia criolla. Alrededor de los regimientos se movieron los esfuerzos del partido patriota, encabezado por Cornelio Saavedra, que consideró llegado el momento de actuar. Al lado del jefe militar se encontraba ya Mariano Moreno, quien en el pasado reciente había estado en la posición opuesta. También adquirieron mayor gravitación los simpatizantes del Partido de la Independencia bajo la conducción de Juan José Castelli. Entre sus integrantes se destacaban Saturnino y Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes, Antonio Berutti, Manuel A. Padilla, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Juan José Paso.

El 20 de mayo de 1810 Saavedra y Belgrano pidieron al alcalde de primer voto, Juan José de Lezica, que convocase a un Cabildo Abierto. Éste se reunió al día siguiente y la plaza fue el escenario de una primera manifestación popular, que también solicitaría la convocatoria de un Cabildo Abierto.

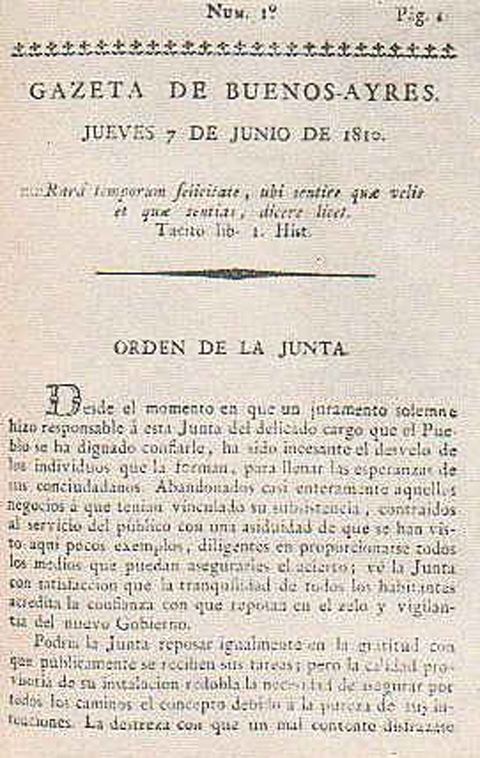

La Gazeta de Buenos Ayres.

EL CABILDO ABIERTO DEL 22 DE MAYO DE 1810

Ese día, de los 450 vecinos previamente invitados al Cabildo Abierto solamente participaron unos 250. French y Berutti, al mando de 600 hombres armados con cuchillos, trabucos y fusiles, controlaron el acceso a la plaza, con la finalidad de asegurar que el cabildo abierto fuera copado por criollos.

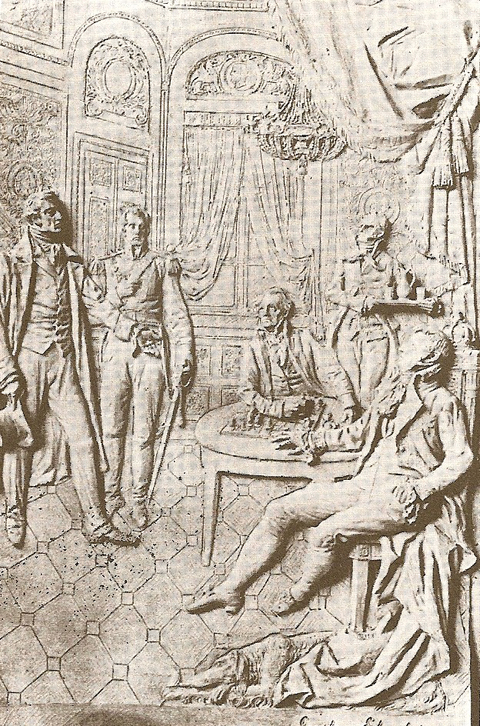

El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, según Pedro Subercaseaux.

El cabildo abierto se prolongaría desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos. Se discutió la vacancia efectiva del poder y el derecho de la capital del Virreinato para tomar decisiones que comprometieran los destinos de un área más vasta. Así, concluyeron que el Cabildo era el depositario del poder vacante y que debería investir a las nuevas autoridades previamente elegidas por el mismo Cabildo.

La mayoría de quienes votaron esas decisiones veía al Cabildo como el órgano de la voluntad popular y el depositario de la soberanía por vacancia del trono. Otros, en cambio, declaraban que era el cuerpo capitular, por derecho propio, quien debía resolver el problema. En ese contexto se iniciaba el ciclo revolucionario.

LA REVOLUCIÓN

La Revolución de Mayo por Francisco Fortuny.

La crisis del orden político colonial mantenía el problema de la sucesión. El día 23 de mayo el Cabildo asumió el poder vacante para crear, el 24, una Junta presidida por el virrey e integrada por Saavedra, Castelli (promotores de la crisis) y Juan Nepomuceno Solá y José Santos Incháurregui (representantes de la tendencia intermedia). No obstante, cuando esta noticia fue dada a conocer, tanto el pueblo como las milicias volvieron a agitarse, y la plaza fue invadida por una multitud comandada por French y Berutti. La permanencia de Cisneros en el poder, aunque fuera con un cargo diferente al de virrey, era vista como una burla a la voluntad del Cabildo Abierto.

Los dos revolucionarios comunicaron sus renuncias el mismo día 24, decisión imitada por Solá e Incháurregui. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la residencia de Cisneros informando el estado de agitación popular y sublevación de las tropas, y demandando su renuncia. Lograron conseguir en forma verbal su dimisión. Un grupo de patriotas reclamó en la casa del síndico procurador del Cabildo Julián de Leyva que se convocara nuevamente al pueblo, y pese a sus resistencias iniciales finalmente accedió a hacerlo.

Demanda ante el virrey Cisneros por la realización de un Cabildo Abierto. Bajorrelieve de Gustavo Eberlein.

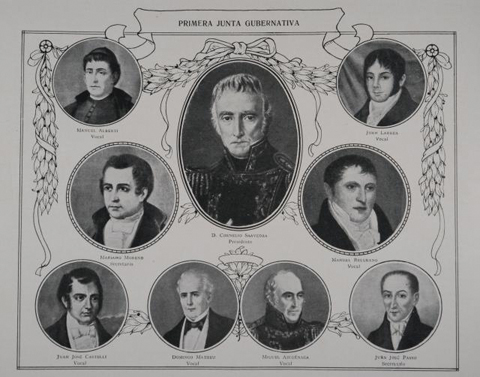

Durante la mañana del 25 de mayo, una gran multitud comenzaría a reunirse en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo. El tumulto creció y los capitulares pensaron que era indispensable aminorar la intransigencia. Las milicias amenazaban con usar la fuerza si no se revocaba a la Junta anterior y formaban una nueva. Finalmente se conformaría la Primera Junta revolucionaria presidida por Cornelio Saavedra, cuyos secretarios eran Mariano Moreno y Juan José Paso, mientras entre los vocales se encontraban Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Matheu.

El primer objetivo de las nuevas autoridades era obtener un triple certificado de legitimidad otorgado por el Cabildo, por la Audiencia y por el virrey y, con estos avales, presentarse a las autoridades subordinadas para exigirles acatamiento. Pero el camino fue duro e incierto y si por un lado se esbozaba la pretensión de libertad, por el otro se comenzaba a recorrer el camino de la discordia pues la guerra era difícil de evitar.

La Primera Junta.

Las nuevas autoridades decidieron comunicar entonces su intervención, a través de expediciones militares, en toda la jurisdicción virreinal. Las razones eran obvias y todo el cuerpo de funcionarios de carrera, designados anteriormente por el rey o el virrey, se sentiría amenazado por el cambio. Los cabildos y el interior se convirtieron en el escenario de una lucha entre los partidarios y los enemigos del nuevo régimen.

Las reacciones en las ciudades del interior frente a las decisiones tomadas por el Cabildo de Buenos Aires no fueron homogéneas. No obstante, para respiro de los revolucionarios, casi todas ellas respaldaron rápidamente a la Junta. En junio lo hicieron Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Salta, Mendoza y San Juan; en julio se plegarían los pueblos de Misiones, Santiago del Estero y Jujuy, y en agosto Tarija.

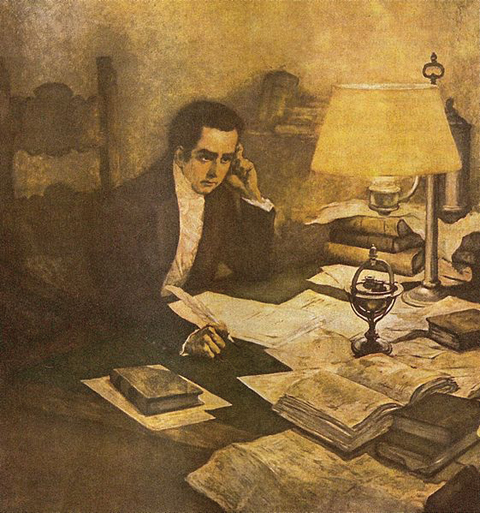

Mariano Moreno, uno de los integrantes más notorios de la Primera Junta.

Poco tiempo después de constituida la Primera Junta de Gobierno se decidió invitar a todos los pueblos del interior a enviar sus representantes para formar un gobierno permanente. Cuando los diputados del interior llegaron a Buenos Aires comenzaron entonces a reclamar el cumplimiento de la convocatoria. En lugar de disponer que los diputados se reuniesen en un cuerpo deliberativo a la manera de las Cortes o soberano al modo de un congreso, se ordenó su incorporación a la Junta por orden de llegada. Mariano Moreno se opuso a esta medida porque restaba agilidad a las decisiones, atentaba contra la unidad y afectaba el secreto de las deliberaciones. Saavedra, en cambio, se mostró más receptivo y votó su incorporación por razones de conveniencia pública. De este modo, en diciembre de 1810 la Primera Junta se transformó en Junta Grande, operándose así un cambio en la conducción revolucionaria.

CONSECUENCIAS

Según el historiador Félix Luna, una de las consecuencias principales de la Revolución de Mayo sobre la sociedad, que dejaba de ser un virreinato, fue el cambio de paradigma con el cual se consideraba la relación entre el pueblo y los gobernantes. Hasta aquel entonces, primaba la concepción del bien común: en tanto se respetaba completamente a la autoridad monárquica, si se consideraba que una orden proveniente de la corona de España era perjudicial para el bien común de la población local, se la cumplía a medias o se la ignoraba. Esto era un procedimiento habitual. Con la revolución, en cambio, el concepto del bien común dio paso al de la soberanía popular, impulsado por personas como Moreno, Castelli o Bernardo de Monteagudo, que sostenía que, en ausencia de las autoridades legítimas, el pueblo tenía derecho a designar a sus propios gobernantes.

Con el tiempo, la soberanía popular daría paso a la regla de la mayoría, en la cual la mayor parte de la población sería la que determine, al menos en teoría, al gobierno en ejercicio. Esta maduración de ideas fue lenta y progresiva, y llevaría muchas décadas hasta cristalizarse en representación electoral, pero sería lo que llevaría finalmente a la adopción del sistema republicano como forma de gobierno en Argentina.