VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

El fenómeno del caudillismo y la figura principal que da nombre a este término, el caudillo, ha sido un tema de estudio recurrente en la historia argentina desde su surgimiento, desde la Independencia, hasta la actualidad. Comenzando con Sarmiento y sus contemporáneos hasta los más recientes estudios sobre el caudillismo en la Argentina, hay una larga lista de autores que, desde distintos puntos de vista, han trabajado esta temática y ello ha dado lugar a un fructífero debate.

Este artículo tiene como finalidad dar una visión amplia del caudillismo argentino del siglo XIX y, por consiguiente, analizar sus orígenes, su modus operandi, así como también retratar quiénes fueron los mayores exponentes de un fenómeno que, a pesar de que se originó en el siglo XIX, sigue siendo una sombra en la realidad política de hoy.

Domador de la época de Rosas. Óleo de Otto Grashoff (Museo Histórico Nacional).

ORÍGENES

Como consecuencia de las guerras de independencia, los países que emergieron del mundo colonial quedaron arruinados económicamente, fragmentados socialmente y bajo una alta inestabilidad política. Tal como señala Tulio Halperín Dongui, un proceso de ruralización y militarización favoreció el surgimiento del caudillismo. Esta sociedad ruralizada y militarizada formaba un escenario idóneo para que los caudillos regionales y/o nacionales marcaran profundamente la historia argentina del siglo XIX.

En realidad, la figura del caudillo ya existía en la sociedad colonial y descansaba fundamentalmente en la existencia de relaciones patrón-cliente y en el establecimiento de lazos de fidelidad y lealtades personales a cambio de seguridad y determinadas prebendas. El historiador inglés John Lynch considera que el surgimiento del caudillismo se apoyó en una base conformada por la inexistencia de reglas formales; la competencia política dirimida a través de conflictos armados; y una sociedad bipolar de terratenientes y peones, entrelazados por relaciones clientelares. En ese estado, el personalismo reemplazó a la ley, la violencia se tornó la forma aceptable de dirimir conflictos políticos, pero la estructura social se mantuvo inalterable, protegida por el caudillo.

El empobrecimiento del interior del país frente a la prosperidad de la provincia de Buenos Aires fue una de las causas del descontento de los caudillos provinciales. Pero las razones económicas no fueron la base de la aparición del caudillo, pues la situación variaba de región en región y en todas, sin embargo, se dio el fenómeno del caudillismo.

La principal diferencia con el pasado está en que los caudillos coloniales no tenían una sociedad militarizada, lo contrario de lo ocurrido tras las guerras civiles y de independencia. La ruralización y militarización constituyeron a los caudillos en protagonistas típicos de la Argentina del siglo XIX. Al mismo tiempo, la inestabilidad política y el debilitamiento del poder central revalorizaron su figura, convertidos por las circunstancias en los principales garantes del orden y de la cohesión social a escala local o regional. La figura del caudillo se manifestó al margen de las opciones políticas o ideológicas de la época, sean federales o unitarios, liberales o conservadores.

Hay que mencionar también que la estructura social en el campo era propicia para la aparición de caudillos. Los estancieros propietarios de enormes extensiones de tierras cultivables pronto ganaron un control casi absoluto sobre la administración local, y como jefes indiscutibles de las fuertes milicias, podían ejercer una influencia decisiva sobre el parlamento y el gobierno central de la República. La polarización de la sociedad rural era absoluta: entre los poco numerosos pero ricos terratenientes y las masas de peones y jornaleros –dejando a un lado a los desarraigados gauchos que vagaban por el campo y a veces sobrevivían con la caza del ganado cimarrón– se abría un enorme abismo.

Estanciero con chaleco federal, según Adolphe D’Hastrel.

El terrateniente pedía a sus súbditos que le sean ofrecidos, trabajo, obediencia y una lealtad absoluta, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. No había muchas posibilidades de elección por parte de los peones: la vida en el campo, amenazada por los continuos ataques de los indios salvajes y los bandidos y fugitivos de la justicia, era extremadamente peligrosa y la protección que brindaban los muros de la estancia a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Precisamente este fenómeno de una dependencia total de los campesinos de su patrón –que se convertía así en protector y juez– llegó a ser la base del caudillismo cuando dicha relación empezó a extenderse del campo a la escena política.

Aparte de una gran red de dependencia, el caudillo apoyaba su autoridad y prestigio en su poder de intimidación. No era solamente el dueño de las tierras y el protector de sus peones, sino que en el caudillo era un jefe militar, un guerrero, acostumbrado a mandar y a hacer prevalecer su autoridad en la región con el arma en las manos cuando era necesario. Para ser caudillo se necesitaba fuerza, valentía, decisión y energía, tener arraigo popular, y lograr reunir ejércitos de entre 500 y 7.000 hombres solo por su carisma y por la identificación con los intereses populares.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA SER UN CAUDILLO?

Resulta casi imposible establecer una regla precisa para ser un caudillo. Sin embargo, existen algunas características:

Facundo Quiroga, uno de los caudillos más emblemáticos de la historia argentina del siglo XIX. Federal convencido que defendió la autonomía de las provincias, nunca se decidió a luchar por la organización constitucional del país. Al final de su vida cayó envuelto en confusas luchas por el poder a nivel nacional, rodeado de conspiraciones que él había contribuido a crear.

IMAGEN DEL CAUDILLO

Los caudillos tuvieron un papel destacado en la vida política y social del país. No obstante, no todos los historiadores vieron su acción de la misma manera. Por eso son figuras discutidas de nuestra historia. De hecho, a lo largo del tiempo se dieron dos posiciones completamente antagónicas frente a ellos: una –de tendencia liberal– atacó y denigró a los caudillos; otra –de carácter más revisionista– los defendió resaltando su importancia y sus valores.

Para la primera posición, los caudillos llegaron al poder por la fuerza e hicieron uso de ella para oponerse al gobierno central, rechazando el progreso que buscaban los hombres de gobierno de Buenos Aires. El caudillismo encarnaba la negatividad absoluta pues estaba asociado a la barbarie, a la desorganización social y a la desintegración nacional.

Para Sarmiento, los caudillos eran bárbaros porque se oponían violentamente al progreso de la Nación. Así, argumentaba que solo se podía alcanzar el nombre de país civilizado si se seguían las formas de vida provenientes de Europa y si se rechazaban las propias de América, pues encarnaban le primitivismo y la barbarie.

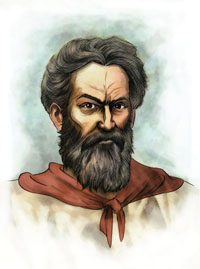

En cambio, la segunda interpretación subrayó la contribución directa que los caudillos habrían aportado a la construcción del moderno Estado argentino. De hecho, estos investigadores procuraron negar la identificación entre barbarie y caudillismo, encontraron en los caudillos la encarnación de la reacción popular y de los sectores cultos y urbanos del interior, y señalaron la vinculación entre caudillismo y sistema federal. Por otra parte, argumentaron que muchos caudillos establecieron cierta igualdad y democracia en la región que dirigieron, sobre todo tomando el ejemplo de Martín Miguel de Güemes.

Güemes defendió la frontera norte de Argentina durante las guerras de la Independencia. En la sociedad salteña las familias ricas formaban casi una casta: había una enorme diferencia social entre la clase alta y el pueblo. Güemes se apoyó en los pobres mientras obligaba a los más ricos a dar dinero y ganado para mantener la guerra. Así, gobernó su provincia durante cinco años en nombre del pueblo, dando a su actuación un tono popular y de igualdad social.

Martín Miguel de Güemes. Durante seis años ejerció la gobernación de la provincia de Salta y con muy escasos recursos libró una casi constante guerra defensiva, conocida como Guerra Gaucha, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de invasiones realistas.

También estos historiadores presentan a los caudillos como defensores de los intereses nacionales frente a convenios comerciales o pedidos de empréstitos al exterior que hacía el poder central; o demuestran que, a veces, tenían razón en protestar por actos del gobierno nacional –como en el caso de la guerra del Paraguay, que muchos caudillos de la época desaprobaron. Los caudillos no negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones, garantizándole a éste su control absoluto. Como buscan afirmar, generalmente los caudillos se oponían a que el poder central se convirtiera en dueño del país; es decir, actuaban en defensa de las provincias frente al centralismo de Buenos Aires.

En muchos casos, los caudillos se transformaron en el único poder real en sus zonas de influencias. Muchos de ellos se convirtieron en gobernadores, mientras que otros mantuvieron ejércitos poderosos que desafiaron al poder central y legitimaron sus políticas con el apoyo de los sectores populares de sus provincias, defendiendo los intereses regionales y su autonomía, cada vez más amenazadas por la política porteña del libre comercio.

Al pie del cerro San Bernardo, en Salta, se levanta el monumento a Güemes. Desde la piedra, con guardamontes y a caballo, el caudillo parece vigilar la llegada del enemigo.

LA MONTONERA

Los caudillos surgieron como jefes en la guerra; su ejército tenía mucha importancia ya que legitimaba y afianzaba su mando. Estos ejércitos no eran más que unidades militares de extracción rural, con una tropa muy peculiar tanto por su armamento como por las tácticas empleadas en los distintos enfrentamientos. Se los llamó montonera.

Las montoneras eran unidades relativamente inorgánicas, que generalmente operaban en ámbitos rurales al unirse a las huestes del caudillo de manera voluntaria. Por lo general, estaban mal vestidos y peor armados, y muchos historiadores y viajeros dejaron testimonio de su fidelidad al caudillo, de su coraje y de la impresión de ferocidad que causaban.

La montonera fue el apoyo y la fuerza del caudillo. En general, estaba mal armada y pertrechada, pero su fuerza radicaba en la habilidad con que se manejaba la lanza, las boleadoras y el cuchillo, y en la destreza del montonero como jinete.

Las armas que se utilizaban eran improvisadas: tenían fusiles y otras armas de fuego, aunque frecuentemente disponían de lanzas de tacuara a las que se les agregaba un puñal o una tijera en la punta. Ya avanzando el siglo XIX, el aumento del número de combatientes exigió simplificar el armamento: combinaban lanzas con sables o facones y, en su defecto, armas más primitivas como las indígenas boleadoras. Como vemos, las montoneras iban armadas casi con las mismas herramientas que usaban en las estancias para faenar animales o para cazar.

También sus tácticas de combate eran rudimentarias, aunque se adaptaban a las condiciones predominantes en campo abierto en la Argentina. Generalmente debían recorrer grandes distancias sin población alguna entre pueblos y ciudades, y combatir en lugares elegidos por características geográficas naturales, optando por sitios en donde la cercanía de cursos de agua o montes de árboles les podía dar alguna ventaja. Por lo demás, las tropas ansiaban entrar en contacto con el enemigo y combatir cuerpo a cuerpo, sin formar escuadrones o batallones, acometiendo de manera desordenada para desconcertar a los contrarios; este tipo de lucha se conocía con el nombre de entrevero. Sus jefes preferían llevar adelante una estrategia de guerrillas con la que desgastaban a las tropas regulares y les dificultaban sus maniobras, además de derrotar a cualquier grupo que se alejara del grueso del ejército enemigo.

Retrato de los gauchos orientales que secundaron a Artigas según Emerix E. Vidal.

En buena medida, la fuerza de las montoneras residía en su conocimiento del terreno y en su capacidad para adecuarse a él, así como en la destreza en el manejo del lazo o el cuchillo. Muchas veces, cuando el triunfo dependía más de la táctica que de la superioridad de las armas, tuvieron éxito. Güemes, basado en la habilidad y valentía de sus milicias, contuvo durante años al bien pertrechado ejército español.

ACTUACIÓN DE LOS CAUDILLOS

Si bien las causas de aparición y las características señaladas corresponden a todos los caudillos desde 1810 hasta 1870, este gran período se puede dividir en tres etapas: la primera se ubica entre 1819 y 1828, la segunda abarca los años de la Confederación Rosista (1829 – 1852) y la tercera se dio entre 1862 y 1868. El aumento de la acción de los caudillos se debe a la resistencia de las poblaciones del Interior ante los fuertes intentos de los gobiernos nacionales de centralizar el poder.

PRIMERA ETAPA

La primera etapa (1819 – 1828) transcurre durante los años del Directorio y de la actuación de Bernardino Rivadavia. En ese período se trató de organizar el país y para ello se dictaron dos constituciones –en 1819 y en 1826. Como ambas fueron unitarias, los gobernadores del Interior se sublevaron. Los caudillos más destacados de esta primera etapa fueron José Gervasio Artigas, Francisco Ramírez, Estanislao López y Facundo Quiroga. Aunque la forma de gobierno que se conoció con el nombre de Directorio se inició en 1814, el conflicto con los caudillos aumentó, sobre todo, cuando Juan Martín de Pueyrredón fue designado Director Supremo.

José Gervasio Artigas, principal referente de la Liga Federal entre 1813 a 1820. Su área de influencia fue la Banda Oriental, la actual provincia de Misiones y las Misiones Orientales.

Pueyrredón atacó de todos los modos que pudo a los partidarios del federalismo en las provincias y no dejó ningún intento de autonomía. Así, persiguió a la oposición y logró desterrar a muchos jefes federales. Mientras tanto, para 1819 se juraba una constitución decididamente centralista y aristocrática. Tal era la idea originaria: la creación de un Estado constitucional, liberal y unitario. Por otra parte, a principios de 1820 Artigas fue derrotado en Tacuarembó, por lo que la Banda Oriental pasó a ser la Provincia Cisplatina, anexada al Imperio portugués. Los caudillos, entonces, se levantaron en armas contra un gobierno que los desdeñaba y que dejaba perder una provincia a cambio de poder gobernar centralizadamente a las demás. Poco tiempo después, el 1 de febrero de 1820, Estanislao López –caudillo de Santa Fe– y Francisco Ramírez –de Entre Ríos– vencieron al ejército directorial en los campos de Cepeda.

Estanislao López, fue un caudillo de fuerte influencia en el Litoral argentino.

Así cayó el Directorio y comenzó la anarquía. Desde entonces cada una de las Provincias Unidas del Río de la Plata se gobernó por su cuenta. No obstante, todas ellas se pusieron de acuerdo –gracias al Tratado del Pilar– en que querían que se constituyera un gobierno nacional basado en los principios republicanos y federales. Además de López y Ramírez, entre los caudillos destacados de esta época se destacan Juan Bautista Bustos –caudillo de Córdoba–, Juan Felipe Ibarra –de Santiago del Estero– y a Alejandro Heredia –de Tucumán.

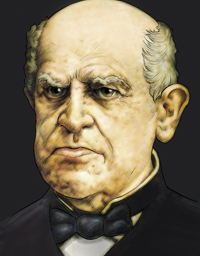

Ahora bien, hacia 1824 un nuevo congreso se reuniría para organizar la nación. Las sesiones se realizaban con normalidad, pero a los dos años dictó la Ley de Presidencia y nombró presidente a Bernardino Rivadavia. Esta elección disgustó a los federales porteños y provincianos, ya que Rivadavia encarnaba las ideas unitarias. La guerra con el Brasil y las tratativas de paz perjudiciales para el país completaron su desprestigio. Con todo, la nueva Constitución dictada en 1826 hizo recrudecer el disgusto de los federales, pues propugnaba la forma republicana “consolidada en unidad de régimen”. Otra vez, como consecuencia, caducaron la Constitución y el presidente.

Bernardino Rivadavia, fue presidente de Argentina y promotor de la ideología unitaria.

Cuando Rivadavia presentó su renuncia, el partido federal porteño capitalizó la derrota unitaria. Vicente López y Planes fue nombrado presidente provisional y, tras reconstituir la provincia de Buenos Aires, en agosto de 1827 llamó a elecciones de gobernador que consagraron a Manuel Dorrego, caudillo popular de gran ascendencia sobre los sectores humildes. Pero su gobierno sería breve, rodeado de conspiraciones desde Inglaterra y sus partidarios internos: Dorrego sería derrocado y fusilado por el general Juan Lavalle, quien impondría una dictadura sanguinaria.

Manuel Dorrego, uno de los principales referentes del federalismo rioplatense de 1820.

Los caudillos provinciales no reconocieron a Lavalle como legítimo gobernador de Buenos Aires, y el enfrentamiento tomó un serio cariz: la Liga Unitaria, a la que encabezaba José María Paz, intentaría imponer una dictadura portuaria a todo el país; en contra de ésta, se levantarían las provincias que se ligarían por el Pacto Federal. De este modo entramos en otro período en donde la actuación de los caudillos –y de uno de ellos en particular– es, quizás, la más emblemática de todas: la Confederación Argentina.

José María Paz, militar unitario cordobés conocido por ser un gran estratega, trató de dar al ejército una disciplina y una organización militar.

SEGUNDA ETAPA

La figura de Juan Manuel de Rosas dominó la política argentina por más de veinte años. Su nombre está asociado al partido federal y ninguno de los otros dirigentes igualó su prestigio. Rosas llegaría al gobierno rodeado de un aura particular: su intervención a favor del gobierno de Martín Rodríguez (entre 1820 y 1824) lo exhibió como un defensor de la autoridad y el orden; además, su participación en el pacto de Benegas (1820) lo catapultó como defensor de la paz. Además, el jefe federal porteño era también el intérprete de los hacendados bonaerenses y tenía buena relación con los indígenas. La protección de la línea de frontera así como la administración de sus estancias lo mostraban como un hombre hábil y capaz.

Juan Manuel de Rosas. Su figura ocupa un lugar eminente en el debate acerca del pasado argentino y aún continúa provocando sentimientos de fascinación e indignación.

Rosas fue elegido gobernador de Buenos Aires en 1829 por la Junta de Representantes que, casi por unanimidad, le otorgó facultades extraordinarias. Posteriormente, la Legislatura invistió al caudillo con el título de Restaurador de las Leyes e Instituciones de la Provincia. Su gobierno se caracterizaría por el orden administrativo, la severidad en el control de los gastos, la exaltación del partido gobernante y la liquidación de la oposición. Sin embargo, hacia 1831 se hizo visible una clara escisión dentro del federalismo cuando cada sector comenzó a identificarse con los nombres de federales doctrinarios y federales rosistas. Poco después, Rosas decidiría entablar la expedición al desierto de 1833, buscando proyectar la expansión del territorio y de la frontera económica.

Pero la situación se complicaba. Tras actuar como mediador en un conflicto entre Salta y Tucumán, al regresar a Buenos Aires, Facundo Quiroga fue emboscado y asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba. Este magnicidio provocaría un clima de inestabilidad y violencia, por lo que la Legislatura llamó a Rosas para que se hiciera cargo del gobierno provincial. Rosas condicionó su aceptación a que se le otorgase la "suma del poder público", por la cual la representación y ejercicio de los tres poderes del Estado recaerían en el gobernador, sin necesidad de rendir cuenta de su ejercicio. La legislatura aceptó esta imposición, dictando ese mismo día la ley correspondiente.

Asesinato de Facundo Quiroga. Óleo de Carlos Lezica. (Museo Histórico Nacional).

Tras ser elegido nuevamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas lo que hizo fue legalizar dicha situación, blanquearla y dotarla de la máxima dosis de legitimidad posible. Lejos de encubrir una tiranía particular, permitió dejar al descubierto diferencias en la relación social que cada caudillo había construido con su base de apoyo y, consiguientemente, diferencias económico-sociales entre cada situación provincial que, en el caso de Rosas, requirieron para el ejercicio del poder de un consenso explícito por parte de quienes representaba. En todo caso, Rosas era Caudillo entre caudillos, y más que por sus características personales, por la relación entre la formación social bonaerense y el resto de las formaciones provinciales (tanto del Litoral como del Interior mediterráneo), una relación que era de dependencia y que significaba una asimetría en tanto Buenos Aires se había constituido en la única vía de salida hacia el comercio externo tras obtener el manejo de las relaciones exteriores de todas las provincias.

No obstante, a partir de 1850, el régimen rosista debió enfrentar una coalición opositora originada en el Litoral y encabezada por un nuevo caudillo, a la vez gobernador de Entre Ríos: Justo José de Urquiza. Tras las tratativas de paz entre la Confederación, Gran Bretaña y Francia luego del bloqueo anglo-francés, y cuando se alentaban esperanzas de que el conflicto en la Banda Oriental entre el presidente Manuel Oribe y el caudillo Fructuoso Rivera llegara a su fin, surgió para Rosas una nueva preocupación. El general Urquiza daba muestras de independencia y el Brasil se alzaba amenazante.

Justo José de Urquiza, caudillo entrerriano y vencedor en la Batalla de Caseros, fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860.

La situación se complicó cuando Urquiza se alió con Brasil y en mayo de 1851 firmó una alianza para enfrentar a Oribe. La respuesta de Rosas fue la declaración de guerra al Brasil. Pero las fuerzas de Oribe no ofrecieron resistencia y capitularon en octubre de ese mismo año, con lo cual, terminada esta campaña, se firmó un nuevo pacto entre Brasil, Entre Ríos, Uruguay y Corrientes destinado a poner fin a la dominación de Rosas. A mediados de diciembre, Urquiza cruzó el Paraná con la colaboración de la escuadra brasileña y el 3 de febrero de 1852, en los campos de Caseros, Rosas era derrotado. El Restaurador redactó su renuncia, se asiló en la legación británica y partió hacia Inglaterra, de donde no regresaría.

TERCER ETAPA

En la última etapa (1860 – 1868), luego de la caída de Rosas, el país estaba organizado bajo el sistema republicano y federal, que sostenía la autonomía de las provincias y su acatamiento del gobierno nacional. Pero este principio se quebró, sobre todo, porque los presidentes (Bartolomé Mitre y más tarde Nicolás Avellaneda) nuevamente parecían olvidarse de las necesidades del interior del país y de sus intereses, y abusaban del recurso de intervención de los gobiernos provinciales para lograr su subordinación.

Ángel Vicente Peñaloza, apodado El Chacho, uno de los últimos caudillos líderes alzados en armas contra el centralismo de Buenos Aires.

Los caudillos más importantes de este período fueron Ángel Vicente Peñaloza –conocido como El Chacho– y Felipe Varela. Ahora bien, además de los hechos políticos que movieron a actuar a estos caudillos, hubo otros económicos. Para esta época el federalismo había sufrido importantes transformaciones y muchos de sus hombres se levantaban en nombre de la Constitución en contra de la opresión económica impuesta por Buenos Aires a las provincias del interior. Ambos jefes estaban convencidos de que el gobierno nacional quería tiranizar y empobrecer a las provincias y se sublevaron contra el poder central.

No obstante, esto implicó un cambio notable en la forma de considerar estos conflictos. Así, durante casi cuarenta años éstos se habían producido entre entidades consideradas iguales (las provincias). Eran estados a los que se les reconocía cierta autonomía y capacidad para movilizar sus tropas frente a otras provincias, consideradas de igual status. La novedad residía en que ahora los enfrentamientos eran considerados en partes desiguales: eran levantamientos de subordinados ante la autoridad nacional. De este modo, las rebeliones de estos caudillos fueron rápidamente derrotadas: Peñaloza fue apresado y ejecutado y su cabeza fue expuesta en la punta de un poste en la plaza de Olta para aterrorizar a quienes meditaban propósitos similares; Varela, en cambio, carente de apoyo, se refugió en Chile, donde murió de tisis en 1870. Desde entonces el gobierno central dominaría todo el país con mano firme y los caudillos serían relegados a los libros de Historia.