VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

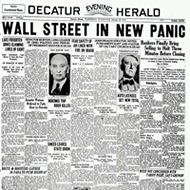

En 1929 estalló en Estados Unidos una crisis económica sin precedentes, cuyos efectos, que se prolongaron durante muchos años, resultaron catastróficos para todo el mundo. La especulación ciega que llevaría a la quiebra de Wall Street y la incapacidad de los gobiernos para controlar aquella crisis se encuentran en el origen de lo que, para muchos historiadores, desencadenaría diez años más tarde la Segunda Guerra Mundial.

CAUSAS

La crisis de 1929, que daría origen el período conocido como “la Gran Depresión”, se desató inesperadamente el 24 de octubre de 1929 (el llamado “jueves negro”) con el famoso crack de la Bolsa de Wall Street. Aunque sus causas aún siguen siendo discutidas, entre ellas cobran importancia la sobreproducción, el bajo consumo y la caída de los precios agrícolas del comercio internacional; todo ello unido a la abundancia de créditos fáciles de dudosa recuperación.

El hecho es que en Wall Street, el mayor mercado de acciones y valores del mundo capitalista, ese día de octubre se pusieron a la venta más de 13 millones de títulos que nadie quería comprar, con lo que los valores se depreciaron de manera vertiginosa. El crack bursátil motivó una reacción en cadena en el sistema financiero. Numerosos bancos empezaron a tener problemas de solvencia y liquidez al acentuarse la desconfianza en su capacidad de reembolsar a los depositantes.

Una explicación simple es que el crack fue causado por la especulación, es decir, por el sobreprecio de los valores que cotizaban al alza desde hacía años. La venta de acciones especulativas arrastró a las demás, e hizo la crisis irreversible. Los especuladores se arruinaron. Eran muchas las personas que tenían sus ahorros especulando en bolsa, y entre ellos había miles de inversores que habían comprado sus acciones con créditos que ya no podían pagar.

De repente, los bancos empezaron a quebrar y la industria se quedó sin capital, en lo que pareció un efecto dominó: el miedo detuvo la inversión, aumentó el paro, los precios cayeron, descendió el consumo y se descapitalizó la banca. La intervención del gobierno y de las entidades financieras no logró estabilizar la situación, y las cotizaciones de las acciones continuaron cayendo en picada hasta 1932.

ANTECEDENTES: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LOS “FELICES” AÑOS 20

Por sus consecuencias, pero también por su profundidad, universalidad y violencia, la crisis de 1929 ha sido catalogada como la más dura que ha sufrido el capitalismo en toda su historia. Y casualmente se produjo en un contexto en el que el mundo parecía encontrarse en un buen momento. En 1929 hacía más de diez años que había terminado la Primera Guerra Mundial, la inversión crecía y el empleo aumentaba, y todo ello contribuía a crear una aparente sensación de bienestar, desconocida hasta entonces.

Los "felices años 20", caracterizados por una extraordinaria creatividad artística y por los avances tecnológicos, hacían soñar con un mundo mejor, marcado por el progreso y lleno de posibilidades. De hecho, hacia 1927, los financieros estadounidenses que operaban en Wall Street habían recogido grandes beneficios en el exterior, apoyados por una economía en expansión. Y en ese momento, de alguna forma, decidieron dirigir sus operaciones hacia el mercado interior. Así, a medida que compraban valores nacionales, el precio de las acciones de las empresas norteamericanas empezó a subir, aumentando a su vez el número de inversores que deseaban aprovechar la tendencia en alza de la Bolsa.

En tan solo dos años, muchos norteamericanos invirtieron prácticamente todos sus ahorros en el mercado de valores. Algunos lo hicieron por su cuenta, pero otros se sirvieron de empresas de inversiones creadas con esta finalidad. Para muchas familias, la inversión de sus ahorros parecía una buena forma de asegurar los estudios de sus hijos en la universidad, o de poder ganar algún dinero con el que abrir más adelante un negocio. Fue así como miles de norteamericanos hipotecaron sus vidas y el futuro empezó a depender de los avatares de la Bolsa. En marzo de 1929, en pleno auge económico, el optimismo era general. Pero la época de esplendor estaba llegando a su fin.

EL CRACK DE WALL STREET Y LA CRISIS AMERICANA

Ante tal situación, la Reserva Federal propuso aumentar en un 1% el tipo de interés y aconsejó a los bancos que la componían que no concediesen créditos para invertir en la Bolsa. Y aunque al final renunció a mantener esta línea de conducta, la voz de alarma estaba dada: seis meses más tarde comenzaría a producirse una venta masiva de activos bursátiles con la intención de invertirlos en otras actividades.

Aunque la situación no era grave, empezaría a cundir el pánico. El miércoles 23 de octubre de 1929 salieron a la venta 6 millones de acciones a precios cada vez más bajos. Al día siguiente, el famoso “jueves negro”, el número de acciones a la venta se elevó a más de 13 millones. Y cinco días más tarde, en el denominado “martes negro”, tras una pérdida de más de 24.000 millones de dólares en una sola semana, la Bolsa de Nueva York colapsó.

La gente empezó a acudir en masa a los bancos donde habían depositado su dinero para retirarlo. Pero los bancos no podían devolver los depósitos por la sencilla razón de que una buena parte estaba invertida en préstamos o inversiones. El resultado inmediato fue la quiebra en cadena de un banco tras otro. Muchos empresarios e inversores, arrastrados a la ruina de la noche a la mañana, en su desesperación, decidieron suicidarse.

Para algunos analistas, el gobierno pudo haber contenido la situación simplemente con nuevas emisiones de moneda y realizando un llamamiento a la tranquilidad. Pero no lo hizo y, en cuestión de semanas, los impagos y la morosidad se dispararon, provocando el cierre de muchísimas empresas.

En Estados Unidos, que había conocido el pleno empleo en 1926, el descenso generalizado de la actividad económica provocó un aumento espectacular del paro en todos los sectores.

Las cifras máximas de parados se alcanzaron en 1933, con más de 12 millones de personas sin empleo (el 25% de la población activa). A medida que pasaba el tiempo, las colas de parados delante de centros de beneficencia en los que recoger un plato de sopa o un trozo de pan fueron creciendo desmesuradamente. No faltaban tampoco los asaltos a establecimientos con el fin de conseguir alimentos y artículos de primera necesidad.

La desesperación poco a poco fue calando en una población condenada al hambre, la inactividad y la miseria. Las escasas posibilidades de encontrar un trabajo llevaron a la calle a miles y miles de personas, dispuestas a desempeñar cualquier tipo de actividad capaz de proporcionar algún ingreso. El subempleo y la venta ambulante aumentaron por doquier.

Las consecuencias fueron muy importantes: al paro masivo, cierre de empresas y desorden en el comercio internacional, se añadió el fin del liberalismo económico, tal y como había sido concebido en el siglo XIX.

LA EXTENSIÓN DE LA CRISIS

El crack de la bolsa de Nueva York no solo supuso la descapitalización repentina de la industria y las empresas norteamericanas. A partir de ahí, Estados Unidos exportó la crisis al resto del mundo. Economías que contaban con buenas perspectivas –como algunas propias de América Latina– se vinieron abajo. Y en Europa, sobre todo fue en Alemania donde se produjo la hiperinflación más acusada, consecuencia de la ausencia de inversión y los altos tipos de interés, que descapitalizaron toda la industria. Hay que tener en cuenta, además, que la inversión en los países devastados por la Primera Guerra Mundial procedía fundamentalmente de Estados Unidos, que se convirtió en el primer acreedor mundial.

También se vio afectada Gran Bretaña, en buena medida porque perdió los créditos que había concedido a Alemania, y vio como los americanos retiraban capital de los bancos ingleses. Francia, España o Italia se vieron menos afectadas en los primeros momentos de la crisis, pues sus economías dependían menos de los capitales extranjeros y del comercio exterior, pero a partir de 1933-34 la mayoría de los países del mundo estaban afectados por la crisis en mayor o menor medida. En todos ellos se produjo la misma reacción en cadena que: crisis financiera, retroceso en la industria y el comercio, paro, sub-consumo, más retroceso y más paro, en un círculo vicioso del que era difícil salir.

LAS CONSECUENCIAS SOCIO-POLÍTICAS

El estallido de la crisis obligó a los gobiernos de todo el mundo a adoptar medidas proteccionistas. De este modo, para 1931 la crisis financiera ya era definitiva. Así, se empezaron a tomar medidas para salir de ella. El liberalismo decimonónico fue sustituido por un sistema de economía mixta, con la participación de capital privado y estatal, y los Estados optaron por asumir nuevas políticas de carácter social y laboral.

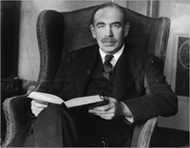

En Gran Bretaña, el economista John Maynard Keynes renuncia definitivamente al patrón oro, ejemplo que siguen la mayoría de los países. El Estado se hace intervencionista, aumentando el gasto público. Es lo que se denomina, a partir de entonces, el keynesianismo, una doctrina económica que encontrará seguidores en gran parte del mundo.

El aumento del gasto parece la única manera de salir de la crisis y, en 1932, el nuevo presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt decidió afrontar la situación con un programa denominado New Deal (Nuevo Acuerdo), basado en el estímulo del consumo mejorando el poder adquisitivo de la población, la creación de puestos de trabajo mediante un ambicioso programa de obras públicas y el fácil acceso a los créditos. Los resultados fueron desiguales: se logró estabilizar la economía, pero no se consiguió el crecimiento propuesto.

Retrato del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hacia 1933.

Lo peor, sin embargo, no fueron los efectos económicos de la crisis sino sus efectos socio-políticos. La desconfianza ante el sistema capitalista radicalizó ideológicamente a las clases más desfavorecidas, pero también a las clases medias, que eran las que peor habían salido paradas con la crisis. De la noche a la mañana, la clase media se vio aniquilada y arrastrada hacia su proletarización, mientras en la clase obrera se acentuaba la desconfianza hacia los sistemas liberales. En paralelo, surgió una exaltación de ideologías nacionalistas y totalitarias. El camino hacia un nuevo enfrentamiento bélico estaba preparado; el problema era que nadie anticiparía el efecto devastador que tendría ese conflicto.