VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Se conoce como Década Infame al período de historia argentina iniciado el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y que finalizó el 4 de junio de 1943 con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. En un contexto mundial determinado por la Gran Depresión al comienzo, y por la Guerra Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) después, esta etapa se caracterizó por el fraude electoral sistemático, la represión a los opositores, la proscripción de la Unión Cívica Radical y la corrupción generalizada.

EL BREVE GOBIERNO DE URIBURU

El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y estableció una dictadura militar. El golpe fue producto de una conspiración cívico-militar; además de la participación específica del Ejército, contó con un explícito apoyo de personalidades civiles y de partidos políticos como el socialismo independiente, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el bloque de partidos conservadores. Además, gozó con la actitud pasiva de la población, la activa campaña de los diarios, e incluso, en un primer momento, con el apoyo de la Federación Universitaria Argentina.

Sin embargo, a pesar del relativo amplio consenso reunido por el primer golpe militar de la historia argentina, el gobierno era débil, pues el presidente de facto representaba a la tendencia minoritaria de la conspiración que lo había llevado al poder.

Tanto Uriburu como el sector nacionalista que lo apoyaba, no solo eran antiyrigoyenistas sino profundamente antidemocráticos. Desde una concepción antagónica al liberalismo, pretendían instaurar una sociedad jerárquica e imponer un gobierno de tipo corporativo orientado desde el Estado. Para ello, creían necesario reformar la Constitución Nacional, derogar la ley Sáenz Peña de voto universal y secreto e instituir un sistema de voto calificado. Su discurso ponía énfasis en el combate al comunismo, al liberalismo y a la colectividad judía, e influido por estas ideas el gobierno estableció un régimen represivo que incluyó por primera vez la utilización sistemática de la tortura contra los opositores políticos mediante la creación de la Sección Especial de la Policía Federal.

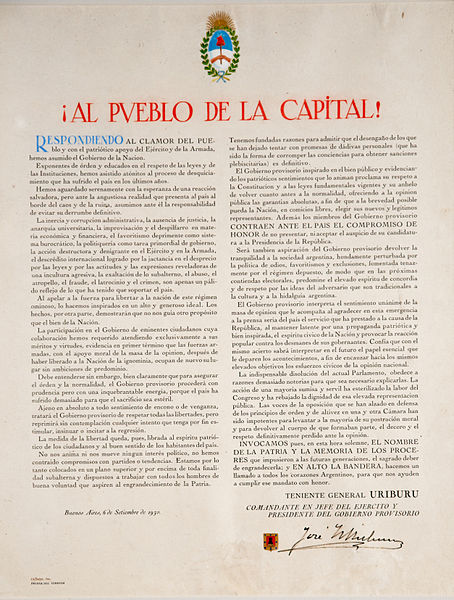

Proclama del 6 de setiembre de 1930 por parte de Uriburu, en la que anuncia y argumenta su decisión de derrocar al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.

Ahora bien, a los pocos meses comenzaría la reorganización de la oposición. El radicalismo estaba debilitado y tenía a algunos dirigentes en el exilio y a otros presos, como el propio Yrigoyen, detenido en la isla Martín García. Sin embargo, a comienzos de 1931 el radicalismo se reorganizaba y se convertía en el principal opositor al gobierno de facto, en buena medida gracias a la dirección del ex presidente Marcelo T. de Alvear. Por otra parte, aquellos partidos políticos que habían apoyado la conspiración militar pronto se manifestaron a favor de las instituciones democráticas y de la Constitución Nacional, mostrando así una conducta ambivalente entre la oposición y la aceptación de algunas medidas de gobierno.

Sin un rumbo fijo, el presidente aceptó la estrategia de su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, de llamar a elecciones provinciales sin recurrir a la proscripción del radicalismo. Esta táctica, destinada a legitimar al gobierno surgido del golpe, se sustentaba en la creencia de la falta de popularidad así como de la debilidad del radicalismo. Las autoridades tenían la plena seguridad de que en Buenos Aires los conservadores conducidos por Manuel Fresco se impondrían sin problemas. Sin embargo, los radicales unieron sus fuerzas y el 5 de abril de 1931 triunfaron ampliamente en los comicios. Este resultado marcaría el principio del fin del gobierno de Uriburu y, más importante aún, el comienzo de una larga década marcada por el fraude electoral. Precisamente, la anulación de las elecciones y el despojo del triunfo radical llevaron a que varios dirigentes radicales fueran encarcelados y que el mismo Alvear fuera obligado a marchar al exilio.

Imagen del ex presidente argentino Marcelo T. de Alvear en plena campaña contra el gobierno de facto de Uriburu hacia comienzos de 1931.

Más allá de la retórica ultranacionalista y la utilización generalizada de la represión que lo llevaron también a intervenir la universidad, Uriburu no encontraba el rumbo de un gobierno que se quedaba sin apoyos. Sin alternativas, convocaría entonces a elecciones generales para el mes de noviembre.

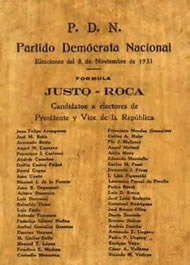

En estas circunstancias, los grupos conservadores se unieron en el Partido Demócrata nacional y junto con el socialismo independiente y el radicalismo antipersonalista, conformaron la Concordancia. Esta coalición, que controlaría la vida política del país hasta 1943, eligió como candidato presidencial al ex ministro de Guerra de Alvear, el general Agustín Pedro Justo, acompañado en la fórmula por Julio A. Roca hijo. El general Justo, de 55 años, contaba además con el apoyo del Ejército, los grandes exportadores y los medios de prensa más importantes.

Frente a la Concordancia se conformó la Alianza Civil que reunía a los partidos Socialista y Demócrata Progresista, llevando como candidatos a la fórmula integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. En tanto, con el aval explícito o implícito del resto de los partidos, el gobierno de Uriburu impediría la presentación de la fórmula radical. Ante ese acto de proscripción, la UCR recurrió a la abstención electoral. Finalmente, el 8 de noviembre se realizaron los comicios que inauguraron las prácticas fraudulentas que durarían más de una década. Como correspondía, triunfó la Concordancia con alrededor de 600.000 sufragios frente a los casi 500.000 de la Alianza Civil.

LA PRESIDENCIA DE JUSTO

El general Justo contó con el aval y el apoyo permanente del Ejército, que se convertiría, a partir de ese momento, en un actor político central durante varias décadas. El nuevo gobierno guardaba las formas institucionales en tanto mantenía en funcionamiento el Parlamento con bloques oficialistas y opositores; incluso no controlaba a la Cámara de Diputados, aunque mantendría un férreo control sobre el Senado.

Al margen del funcionamiento institucional, el gobierno de Justo limitó la democracia dentro de fronteras relativamente estrechas. Por un lado, intentó restringir la actividad de la izquierda con una ley de represión al comunismo aprobada solo en el Senado; por otro, utilizó sistemáticamente la represión política a cargo de la Sección Especial de la Policía Federal.

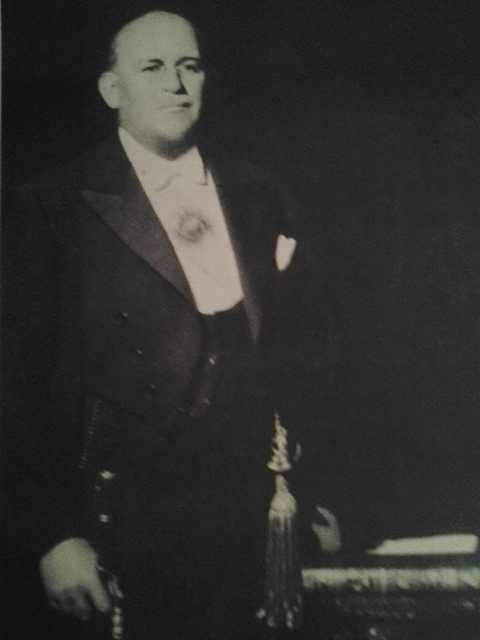

El gobierno del General Agustín P. Justo se caracterizó por el fraude electoral, la represión, y los escándalos por los actos de corrupción en favor de las empresas británicas.

Pero el gran problema político de Justo se vinculaba a la corrupción reinante en algunos estamentos del poder y, esencialmente, al fraude aplicado durante su gobierno. Por lo demás, también se utilizaría frecuentemente la intervención a aquellas provincias en manos opositoras, como lo ejemplifica la intervención a la provincia de Santa Fe, que acabó con el gobierno del demócrata progresista Luciano Molinas.

El mayor exponente del fraude fue el líder conservador de la provincia de Buenos Aires Manuel Fresco, quien combinaría su estilo caudillista con el uso arbitrario del poder de la policía para imponer a sus candidatos, especialmente desde 1935, cuando el radicalismo liderado por Alvear abandonó el abstencionismo y retornó a la lucha electoral. Para justificar esta acción ilegal e ilegítima, se denominó al dolo cometido “fraude patriótico”.

A partir de 1935, con el retorno de los radicales a los comicios, el fraude se profundizaría y se volvería más escandaloso, con lo cual comenzaría a conformarse un fuerte clima de oposición. La movilización sindical de 1935 a 1937, especialmente la larga huelga de la construcción, contribuyó a incrementar el malestar social.

Más importante aún era la revitalización de la oposición política, cuyo símbolo había sido el multitudinario entierro de Yrigoyen en 1933, solo tres años después de su derrumbe político en soledad. Después de la escandalosa maniobra fraudulenta de Fresco en Buenos Aires contra el candidato Honorio Pueyrredón, la UCR triunfaría en 1936 en los comicios para elegir diputados en capital, Mendoza y Córdoba, donde también se convertiría en gobernador Amadeo Sabattini. El bloque de diputados radicales, conjuntamente con el socialismo y los demócratas progresistas, comenzó a denominarse Frente Popular y de esa manera gozaría, además, del apoyo extraparlamentario de los comunistas.

Ahora bien, los inconvenientes del gobierno de Justo no se limitaban al fraude. En 1935 se produjo el escándalo de la comisión investigadora de la industria de la carne. Esta comisión fue creada en el Senado para investigar las posibles irregularidades cometidas por las grandes empresas exportadoras de carne, y en circunstancias en donde esas compañías estaban a punto de ser absueltas, el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre presentó a sus pares un largo informe en disidencia. Allí demostraba la constitución de monopolio así como la evasión impositiva; además, acusaba al gobierno, especialmente a los ministros Luis Duhau (Agricultura) y Federico Pinedo (Hacienda), de encubrir y proteger esas maniobras delictivas. La investigación tendría un desenlace trágico el 23 de julio de 1935, cuando en medio del debate en el recinto se produjo un atentado dirigido a De la Torre que heriría mortalmente al senador demócrata progresista Enzo Bordabehere. Este suceso, al que se agregaba la acusación al gobierno de favorecer a la compañía británica Anglo relegando a las empresas nacionales de transporte, aumentaría el descrédito del gobierno y el descontento de amplios sectores del arco político-ideológico local.

Sepelio de Bordabehere, acompañado por Lisandro de la Torre. Fuertemente afectado por el asesinato de Bordabehere, De la Torre renunció a su banca de senador en enero de 1937 y se quitaría la vida dos años después.

Uno de los más controvertidos sucesos del mandato de Justo fue la firma del Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña en 1933. Los británicos habían adoptado, en la conferencia de Ottawa de 1932, medidas tendientes a favorecer la importación procedente de sus colonias y dominios, dañando seriamente a los hacendados argentinos al reducir paulatinamente las compras de carnes argentinas.

El vicepresidente Julio A. Roca (hijo) visando el borrador del tratado en compañía de Walter Runciman, en la sala de conferencias del Ministerio de Comercio, 27 de abril de 1935.

El tratado suscitó escándalo, pues el Reino Unido aseguró a la Argentina solo un cupo inferior al de sus dominios, de 390.000 toneladas anuales de carne, a cambio de cuantiosas concesiones para las empresas británicas. Argentina debía comprometerse a no reducir las tarifas ferroviarias, mantener libre de aranceles el carbón y reducir los de otros productos británicos, usar las divisas derivadas de compras británicas en la Argentina para adquirir productos en Inglaterra y, por último, otorgar un tratamiento preferencial a las empresas inglesas de transporte.

La insatisfacción no solo involucraba a la oposición política y sindical sino también a sectores militares que atacaban al gobierno, desde la derecha nacionalista, por la corrupción pero también por la extremada dependencia de Gran Bretaña.

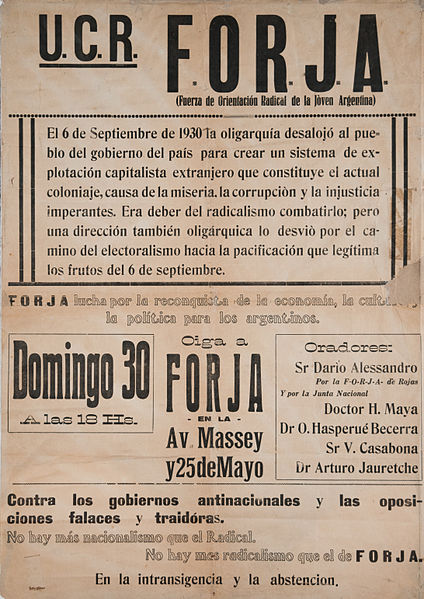

En 1931 Raúl Scalabrini Ortiz ya manifestaba su descontento y una fuerte insatisfacción por el rumbo asumido por la Argentina. Cuatro años más tarde, se conformaría la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina (FORJA), que nucleaba algunos intelectuales como Arturo Jauretche, Homero Manzi, Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo, entre otros. En ese sentido, desarrollaría una tendencia nacionalista antiimperialista británica, se proclamaba por una nación libre y llamaba a luchar por la soberanía popular y nacional, inaugurando una acción que confluiría, una década más tarde, con el peronismo.

Afiche correspondiente a la Agrupación FORJA en abierta oposición y hostigamiento al Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y al gobierno de la Concordancia.

Hacia mediados de 1937 Justo prepararía su sucesión teniendo activa participación en la elección de la fórmula de la Concordancia, que se conformó con Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo. El radicalismo llevaría como candidato a Alvear y Nicolás Repetto encabezaría la fórmula del socialismo. En una elección preparada triunfó la Concordancia por 1.100.000 sufragios frente a los 815.000 de la UCR que, a pesar del fraude, pudo ganar en Capital Federal, Córdoba, La Rioja y Tucumán.

LA PRESIDENCIA DE ORTIZ

El nuevo presidente estaba destinado a ser una mera continuación de su antecesor. Sin embargo, en cierta medida, se manejaría con independencia de criterio, más cerca de Alvear que de Justo, con lo cual intentaría limpiar la imagen de corrupción y de fraude. Si en el segundo aspecto tuvo un cierto aunque efímero éxito, en el caso de la corrupción y el desfalco reinantes, poco pudo o quiso hacer.

Con todo, su mandato estuvo signado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, frente a la cual mantendría la neutralidad argentina; aunque esta postura no implicaba ninguna inclinación por el nazismo, más bien todo lo contrario.

Apenas hubo asumido, Ortiz se manifestó a favor de la restauración plena de la democracia con comicios libres y limpios. Al respecto, intervino primero la provincia de Catamarca y luego, hacia febrero de 1840 y con la oposición de la Concordancia, la provincia de Buenos Aires, anulando la elección fraudulenta en la que Fresco impuso a Alberto Barceló, un caudillo de dudosa moral pública. Para garantizar entonces elecciones limpias puso a éstas bajo control militar logrando que, finalmente, se impusiera el radicalismo. No obstante, el impulso democratizador finalizó pronto pues, debido a una grave enfermedad que provocaría su muerte en julio de 1942, Ortiz debió renunciar a mediados de 1940. Su sucesor era el vicepresidente Castillo y con él retornaría plenamente la corrompida maquinaria conservadora.

LA PRESIDENCIA DE CASTILLO

Castillo pronto reinstauró las prácticas electorales fraudulentas y las intervenciones provinciales, en primer lugar para facilitar el acceso de los candidatos conservadores al poder y trabar el avance de los radicales. De este modo, se profundizaría la represión hacia los opositores: se clausuró el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires y se aplicó el estado de sitio, en vigencia entre el 16 de diciembre de 1941 y el 4 de junio de 1943, que impedía la propaganda política de los partidos.

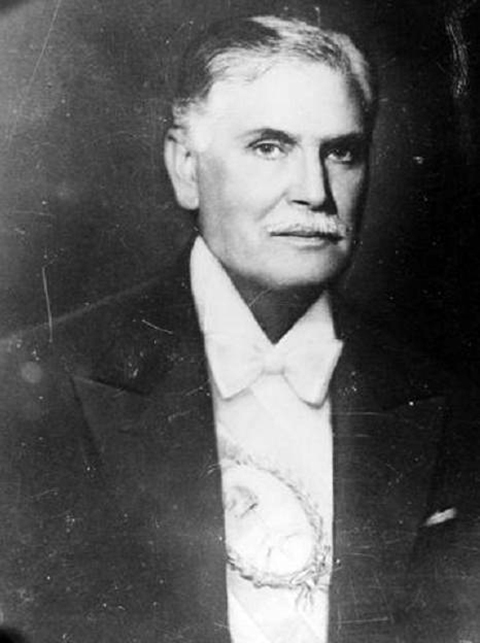

Ramón Castillo, último gobernante de la Década Infame. Fue derrocado por un golpe militar el 4 de junio de 1943.

Al igual que su predecesor, mantuvo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, pero esta pasividad frente al conflicto cambiaría inmediatamente después de la entrada de Estados Unidos al arrastrar a la misma decisión a todos los países de América Latina. Esta postura neutralista, reforzada con la reactivación de la flota mercante nacional y la nacionalización del puerto de Rosario al finalizar la concesión privada, le brindaría el apoyo de los sectores nacionalistas, a los que se sumaban –debido al fraude– los conservadores provinciales. La división política e ideológica que atravesaba la sociedad argentina se profundizaba y el arco opositor también, conformando un inorgánico frente popular antifascista formado por los partidos políticos, la CGT y la Federación Universitaria.

Ahora bien, cuando en marzo de 1942 murió Alvear, parecía quedar libre el camino para la reelección de Justo a la presidencia. Convencido pro aliado, Justo era apoyado por los sectores liberales del Ejército y una parte de los partidos políticos, e incluso algunos grupos del radicalismo parecían aceptar esta alternativa. Pero al morir Justo repentinamente en enero de 1943, el panorama político se modificaría de manera abrupta. Castillo comenzaría a maniobrar para imponer a su sucesor como candidato del conservadurismo, inclinándose por Robustiano Patrón Costas. Las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, movilizarían a sectores de los más diversos orígenes. Este proceso se truncaría con el golpe militar del 4 de junio de 1943.

Portadas de los diarios "La Razón" y "El Día" anunciando la caída del gobierno de Castillo.

Un análisis general de la situación indicaba claramente la debilidad creciente del sistema político y la pérdida de consenso ante la ciudadanía, debido tanto al sistema electoral fraudulento como a la corrupción reinante. Esa fragilidad se tornaba más dramática y peligrosa debido a que tanto los oficialistas como algunos sectores opositores comenzarían a mirar hacia el Ejército buscando aliados y salvadores.