VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Desde que el ser humano se caracteriza como Homo Sapiens, el tema del conocimiento –entre muchos puntos, por qué conocemos y cómo lo hacemos – es una constante en el campo de la filosofía. En este artículo abordaremos esta rama filosófica que cada vez va cobrando mayor importancia.

El conocimiento cobra cada día mayor importancia en nuestra sociedad.

INTRODUCCIÓN

La gnoseología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. El problema del conocimiento encuentra sus primeras formulaciones en los antiguos filósofos griegos. Con el avance del siglo V a. C. se vuelven relevantes los problemas relacionados con el ser humano, su conducta, sus creaciones. Es el predominio de estos problemas el que daría el nombre de periodo antropológico de la filosofía griega. Y entre éstos, encontramos la formulación del problema del conocimiento ¿A qué llamamos “conocer”? ¿Es posible hacerlo? ¿Cuál es el alcance del conocimiento?

Así, para Sócrates es posible alcanzar verdades objetivas, pero sostiene que para iniciar este camino de búsqueda de la verdad, primero es necesario reconocer que no se sabe, pues “quien cree saber no tiene deseos de buscar la verdad.”

Como vemos, desde el nacimiento de la filosofía en la cultura griega –hace más de dos mil quinientos años– se reflexiona sobre el conocimiento, solo que estos filósofos solían asociarlo a cuestiones ontológicas, es decir, sobre el ser en sí, a preguntas tales como ¿Qué es el conocimiento?, o, ¿Qué es la realidad? Durante el Medioevo esto no variaría; recién en la Época Moderna la gnoseología cobraría mayor importancia de la mano del conocimiento científico. Este estudio es fundamental en una época como la nuestra.

El estudio del conocimiento se vuelve esencial en nuestro tiempo pues es lo que permite el desarrollo de los países.

Dentro de la gnoseología, una parte importante es la fenomenología. Ésta se aboca al estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia; estudia la estructura de los distintos tipos de experiencia, tales como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo, etc. Así, esta línea de estudios abarca conceptos como la intencionalidad y la conciencia.

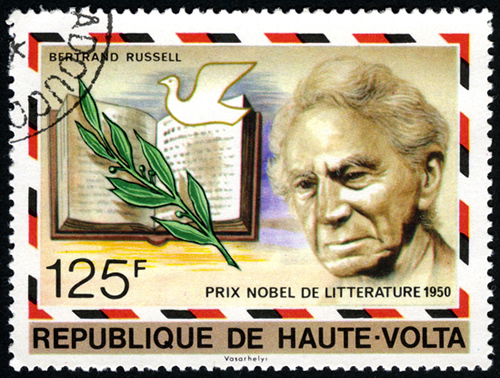

Existen dos doctrinas que atraviesan las discusiones gnoseología: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo dice que parte de nuestro conocimiento proviene de una "intuición racional" de algún tipo, o de deducciones a partir de estas intuiciones. El empirismo, en cambio, postula que todo conocimiento proviene de la experiencia de los sentidos. Este contraste está asociado a la distinción entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori; la distinción se expone con acertada maestría en Introducción a la Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Otro aporte importante sería el de Bertrand Russell cuando estableció la diferencia entre conocimiento por familiaridad y conocimiento por descripción: el primero es el conocimiento directo, como puede ser una percepción sensorial; el segundo, en cambio, es el conocimiento indirecto, al que llegamos solo mediante una descripción definida que refiere al objeto que se pretende conocer.

Bertrand Russell establecería la diferencia entre el conocimiento por familiaridad y el conocimiento por descripción.

SUJETO Y OBJETO

El filósofo alemán Nicolai Hartmann (1882-1950) postuló que el conocimiento es un tipo de relación que se establece entre un sujeto y un objeto: “No podría haber conocimiento si faltara alguno de estos polos de la relación.”

La palabra “objeto” no remite necesariamente a una cosa material. El objeto de conocimiento es lo que un sujeto pone frente a él para conocerlo. Los objetos de conocimiento pueden ser sensaciones, seres vivos, entes inmateriales (ideas, números, etc.), cosas materiales, emociones u obras artísticas, por ejemplo. Todo puede ser objeto de conocimiento.

Sujeto y objeto son conceptos interdependientes: solo puede haber objeto de conocimiento para un sujeto cognoscente (que conoce, que pretende conocer) y alguien es sujeto cognoscente si tiene ante él a un objeto de conocimiento. Apliquémoslo a un ejemplo: si un investigador está interesado en estudiar el pensamiento lateral, entonces el pensamiento lateral pasa a ser su objeto de conocimiento y el investigador, al inquirir en ese objeto, cumple el rol de sujeto cognoscente.

El conocimiento tiene lugar cuando el sujeto cognoscente logra captar o aprehender características esenciales del objeto. Las características esenciales de un objeto son aquellas que lo hacen ser lo que es, aquellas que lo definen.

La gnoseología distingue entre el sujeto cognoscente –el científico, quien pretende conocer – y el objeto de conocimiento, en este caso, las plantas.

LAS VERDADES OBJETIVAS

En la actualidad, difícilmente alguien dude de la posibilidad de conocer y de los alcances del conocimiento. Esto se debe, en parte, a que los avances científico-tecnológicos nos muestran la capacidad humana para comprender los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de la inseguridad de gran parte de nuestros conocimientos y de los nuevos problemas que nacen a medida que avanza la ciencia, surge la duda.

La ciencia ha demostrado gran eficacia en el control de la realidad, por lo que la opinión masiva es que esto se debe a que ella conoce la realidad objetiva.

A pesar de ello, puede pensarse que las teorías científicas no reflejan la realidad tal como ésta es; es decir, puede especularse que las teorías científicas son construcciones que realizan los científicos para poder interpretar la realidad y así poder controlarla o manipularla.

Además, aunque la información se ha multiplicado de manera exponencial en las últimas décadas, nuestra incertidumbre se ha incrementado. Nuestros científicos se han acercado a los grandes misterios de la materia, pero también se han abierto nuevos interrogantes sobre el universo y sobre la vida.

Parece ser que el “solo sé que no sé nada” pronunciado por Sócrates en el siglo V a. C. sigue sin perder vigencia.

Pese a los adelantos tecnológicos que nos aportó el conocimiento, también la incertidumbre aumentó a la vista de los resultados del desarrollo que llevó a una contaminación creciente que afecta, incluso, la misma supervivencia.

LOS PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO

Cuando ahondamos en la teoría del conocimiento, podemos apreciar que existen cuatro aspectos a tener en cuenta: el fenómeno, la posibilidad, el fundamento y las formas. El primero alude a la descripción del acto de conocer junto a todos sus elementos (objeto, sujeto y acto); el segundo a si éste es posible, si realmente podemos llegar a conocer algo; el fundamento refiere a nuestra manera de percibir la realidad, a través de los sentidos o mediada (realismo e idealismo) y el último trata de las diferentes formas de conocer (sentidos, razón, razón especulativa y contemplación intuitiva).

Estos aspectos fueron planteados por diversos filósofos desde los inicios de la filosofía, pero siguen teniendo vigencia y siguen discutiéndose aún hoy. Podemos desarrollarlos en tres problemas básicos:

1) El problema de la posibilidad del conocimiento:

La pregunta ¿Es posible conocer? plantea si es posible captar y aprehender la realidad tal cual es. En otras palabras: ¿es posible un conocimiento objetivo, necesario y universal? Los sofistas y los escépticos consideran que no, pues establecen que el conocimiento objetivo no es posible, ya que solo conocemos lo que proviene de nuestros sentidos y, como consecuencia, nuestro contacto con la realidad es siempre subjetivo y cambiante. Los dogmáticos, en cambio, postulan que sí es posible un conocimiento objetivo, pero que este conocimiento no es acerca del mundo cambiante que percibimos a través de los sentidos, sino acerca del mundo permanente al que accedemos a través de la razón.

Las neurociencias están buscando el origen del conocimiento desde la ciencia pero ¿Cómo saber si responderán todas las interrogantes partiendo de una disciplina que es incluida en él?

2) El problema del origen del conocimiento:

Algunas preguntas sobre el origen o las fuentes del conocimiento se refieren a cuáles son las facultades o capacidades humanas que nos permiten conocer.

Para los sofistas, los escépticos y empiristas, la fuente del conocimiento son los sentidos o la experiencia. Para los racionalistas, en tanto, la fuente del conocimiento es la razón. Por último, para el idealismo trascendental de Kant, el conocimiento se produce cuando se conjugan los datos aportados por los sentidos y el ordenamiento o estructura que aporta la razón.

3) El problema del alcance del conocimiento:

Algunos aseguran que el conocimiento no puede traspasar los límites de lo que se puede percibir, es decir, no tiene sentido pretender conocer si Dios existe ya que es imposible conocer algo que trasciende el mundo de nuestra percepción.

Desde otra perspectiva, hay quienes consideran que la razón es la fuente del conocimiento y sostienen que éste no queda limitado a lo que nos ofrece la percepción o los sentidos.

Desde los inicios de la gnoseología existen dos posturas fuertemente delimitadas: quienes consideran que el conocimiento se encuentra limitado por los sentidos, y aquellos que postulan a la razón como fuente, sin limitación alguna.

En nuestra vida conocemos y es posible que, según el entorno, nos identifiquemos con alguna de las posturas filosóficas: sofistas, escépticos, dogmáticos, racionalistas o idealistas. Incluso nuestras posiciones filosóficas pueden fluir continuamente con respecto del conocimiento; podemos tomar diferentes posiciones de acuerdo al problema o las circunstancias.

LOS SOFISTAS Y LOS ESCÉPTICOS

Los sofistas son considerados los primeros profesores. Eran educadores de los jóvenes que deseaban ocupar cargos públicos en la antigua Grecia; los preparaban para el debate, la discusión y la toma de decisiones.

Uno de los más importantes representantes sofistas fue Protágoras. Éste postulaba que la realidad es algo en constante cambio, por lo que no es posible alcanzar un conocimiento verdadero y permanente; entonces, no puede admitirse ningún conocimiento inmutable, universal y necesario. Si se tiene en cuenta que el conocimiento surge de lo percibido por nuestros sentidos, también debemos considerar que las sensaciones son subjetivas y cambiantes. Para Protágoras y para los sofistas en general, todo conocimiento es relativo ya que no es posible alcanzar verdades objetivas. Lo único que podemos realizar es determinar cuáles son las “verdades” que más nos convienen. Lo importante es poder convencer a los demás sobre los caminos a seguir. Debido a esto, es que para ellos era sumamente importante saber argumentar, es decir, apoyar con razones lo que se afirma.

El filósofo Gorgias vivió aproximadamente entre los años 483 a. C. y 389 a. C. Fue uno de los primeros pensadores que cuestionó la capacidad del lenguaje para transmitir ideas y experiencias. Si bien el lenguaje constituye al ser humano por ser gregario, pues es lo que le permite la comunicación, la palabra es algo muy distinto de lo real. Al conocer algo, lo que comunicaríamos a los demás serían palabras. Lo real, entonces, sería incomunicable.

Pero la palabra es inadecuada como medio de expresión, tanto para el sujeto que comunica como para el que recibe dicha comunicación. ¿A qué se debe esto? Para el que comunica, la palabra no es apta para transmitir sus estados de conciencia, y para el que recibe el mensaje, la palabra, al ser recibida, no puede provocar en él los mismos estados de conciencia que tenía quien lo comunicó.

La propuesta escéptica, en definitiva, consiste en suspender todo juicio objetivo sobre la realidad. Si uno no cree en verdades objetivas, ya no se preocupará por hallarlas o por defenderlas. El escéptico no origina conflictos consigo mismo o con los demás.

En la actualidad, el pensador rumano Emile Cioran consideraba que la posición escéptica era la única aceptable, pues la pensaba inofensiva. De hecho, admitía que toda posición que afirmaba la posibilidad del conocimiento y de la verdad objetiva daría lugar al fanatismo y a la intolerancia. El escéptico, al no creer en la posibilidad de la verdad, no intenta imponer nada a los demás, con lo cual no sería fuente de conflicto ni podría dar lugar a la guerra. Por otro lado, Cioran negaba que el conocimiento humano progresara; decía que los saberes de nuestra época son diferentes, pero no mejores ni más avanzados que los de nuestros antepasados.

Actualmente existen filósofos que siguen sosteniendo la teoría ética aristotélica, que afirma que la felicidad es el fin de los actos humanos. Uno de ellos es el filósofo español Fernando Savater, quien propone cuatro refutaciones al escepticismo en su libro Las preguntas de la vida (1999). Los tres puntos más fuertes de estas refutaciones serían los siguientes:

A MODO DE CONCLUSIÓN

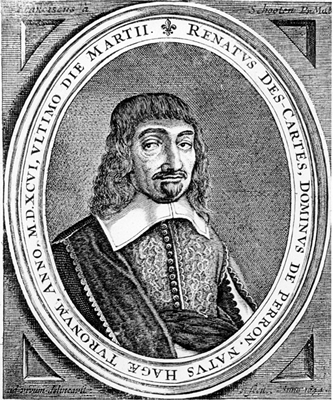

Como podemos ver solo con esta breve introducción, el tema del conocimiento es vasto y sumamente complejo. Desde la reflexión de Descartes cogito ergo sum (pienso, luego, existo) hasta las categorías de Kant y las conclusiones a las que arriban los filósofos actuales, miles de páginas se llenaron con el “conocimiento sobre el conocimiento”.

René Descartes es uno de los máximos representantes del racionalismo.

El debate entre las diferentes vertientes filosóficas está lejos de resolverse porque la construcción del pensamiento es tan diversa como las mentes que contribuyeron a crearlo. ¿Cómo podría ser de otra manera si existen varias formas de abordar el objeto de conocimiento por el sujeto cognoscente? A pesar de estos planteamientos, la ciencia ha ganado un gran terreno con respecto al establecimiento de las verdades objetivas, pero también lo perdió cuando nuestra sociedad comenzó a padecer las consecuencias del mal uso de la tecnología y el abuso en cuanto a la utilización de los recursos naturales. El conocimiento no solo se limita al aprovechamiento del entorno sino a la elección de las mejores alternativas para los seres humanos.

Debido a estas variables que en su momento no fueron tenidas en cuenta durante el desarrollo de dicha tecnología, es que actualmente se hace necesaria, más que nunca, la comprensión del conocimiento humano mediante un abordaje que contemple todas las facetas humanas. Esto podría ser lo que marcara la diferencia entre un conocimiento que somete al entorno, solo disfrutado por unos pocos, y otro más integrador; que se abocara finalmente al beneficio general del hombre, adaptándose a su medio ambiente y respetando la diversidad de los seres.