VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Una de las acepciones del diccionario acerca de esta palabra dice que alude a la actitud realista y práctica de una persona ante la vida. En este artículo explicaremos el sentido histórico-filosófico que tiene, y lo importante que fue para el desarrollo del ser humano.

INTRODUCCIÓN

Su origen etimológico proviene del latín y está formado por las palabras positus que equivale a "puesto", el sufijo -tivus, que puede traducirse como "relación activa", y el sufijo -ismo, que es sinónimo de "teoría o doctrina". Sintetizando, es la doctrina o escuela fundada por Auguste Comte.

El francés Auguste Comte y el británico John Stuart Mill son considerados los padres del positivismo. Sin embargo, es importante señalar que la primera persona que hizo uso del término fue Henri de Saint-Simon, el precursor de la filosofía social, ya que pretendía cierta clasificación social utilizando elementos de la industria y la ciencia.

Con todo, la epistemología positivista recibió diversas críticas por parte de quienes creían que sus objetos de estudio -el hombre y la cultura- no podían evaluarse con el mismo método que se empleaba en las ciencias naturales. De hecho, la hermenéutica fue una de las corrientes que se enfrentó al positivismo, buscando comprender los fenómenos y no explicarlos.

El positivismo prima fundamentalmente sobre las pruebas documentadas, por lo que los trabajos de esta naturaleza suelen tener excesivo registro documental y escasa síntesis interpretativa.

CARACTERÍSTICAS

El positivismo es una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. En otras palabras, para esta perspectiva la única clase de conocimientos que resulta válida es el de carácter científico y surge de las teorías que aplican el método científico.

Esta doctrina consta de una teoría de la ciencia que no acepta otra realidad más que la de los hechos y las relaciones que existen entre ellos; responde el cómo pero elude el qué, el por qué y el para qué, ya que no es partidaria de la metafísica. Además de ello, rechaza el conocimiento a priori de lo inteligible, es decir, lo dado. Debido a esto, el positivismo no acepta la construcción teórica, las deducciones y la sistematización; la filosofía es supeditada a la ciencia y está enraizada fuertemente en el naturalismo. Es decir, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son desplazadas.

La cosmovisión que impondría el positivismo surgió de explicar causalmente los fenómenos del mundo desde la propia experiencia humana.

Auguste Comte propuso el desarrollo de una filosofía positiva. Ésta no solo consistía en una doctrina de la ciencia, sino también en una doctrina sobre la sociedad y sobre las normas necesarias para reformarla conduciéndola así a su etapa positiva. Los filósofos que sucedieron a Comte, serían conocidos como positivistas. Entre muchos, dentro de esta corriente nos encontramos con filósofos como John Stuart Mill y Herbert Spencer.

Más cerca de nuestra época, el positivismo devino en Neopositivismo o positivismo lógico, que estaría integrado por la sumisión a lo empírico unido a la lógica formal simbólica. Éste puede definirse también como el movimiento filosófico que nació en la época contemporánea y que se sustenta en el hecho de que considera que la filosofía tiene que tener como sus pilares fundamentales tanto a la metodología científica como al análisis del lenguaje.

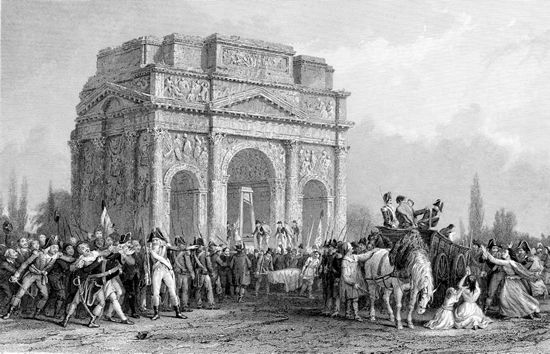

La necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la extraordinaria experiencia que fue la Revolución Francesa, que obligaría por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos de estudio.

Así las cosas, se puede decir que entonces la filosofía es tenida como un sistema de actos y no como un conjunto de proposiciones, por lo que el positivismo lógico también es anti-metafísico pues considera a la metafísica como carente de significación y contraria a la sintaxis lógica; su desarrollo lo convierte en una doctrina de verificación.

PRINCIPALES REPRESENTANTES

Los principales referentes positivistas surgirían, al igual que las diferentes ramas de la ciencia, de diversas áreas del conocimiento. Veamos ahora a sus máximos exponentes:

Auguste Comte

Nació en 1798 en Francia y murió en 1857. Lograría el puesto de profesor auxiliar de matemáticas en la Escuela Politécnica de París. Su vida económica no fue de las mejores y subsistió durante sus últimos años gracias a la ayuda de discípulos y amigos. La hostilidad que sus escritos suscitarían en los diferentes ambientes académicos fue la principal causa de su desgracia. Entre sus obras figuran "Curso de filosofía positiva", "Sistema de política positiva o tratado de la sociología que instituye la religión de la humanidad" y "Discurso sobre el espíritu positivo".

Algunas ideas centrales de su pensamiento se basan en la concepción historicista del desarrollo de la ciencia y de la razón, la cual desarrolla en tres estados fundamentales:

Comte eligió la palabra "positivismo" pues la entendía como indicadora de la realidad y el constructivismo que aspiraba en su teoría. Estaba interesado en la reorganización de la vida social para el mejoramiento de la humanidad a través del conocimiento científico y del control de la naturaleza.

Muchos teóricos concluyen que lo que busca la Filosofía positiva de Augusto Comte es una reorganización social, política y económica en el contexto de la Revolución industrial.

Henri de Saint-Simon

Nació en París en 1760 y murió en 1825, y fue uno de los grandes pensadores políticos de Francia. Insistió en el progreso industrial y científico con el fin de delinear un nuevo orden social. Entre sus obras figuran "El sistema industrial", "Catecismo de los industriales" y "Nuevo cristianismo".

Consideraba que había dos tipos de épocas en la historia: las críticas, necesarias para eliminar las fosilizaciones sociales, y las orgánicas, en las cuales el hombre no es pasivo dentro del acontecer histórico, sino que siempre trata de descubrir modos de alterar el medio social en el cual vive.

Saint-Simon no busca la nivelación de clases pues considera imposible esta igualdad. Plantea un "Nuevo Cristianismo", cuyo fundamento sería la idea de fraternidad, que conduciría a la concepción de una sociedad libre dedicada a la producción y en la cual la Iglesia pudiera ser sustituida por el taller.

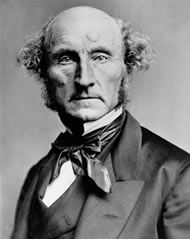

John Stuart Mill.

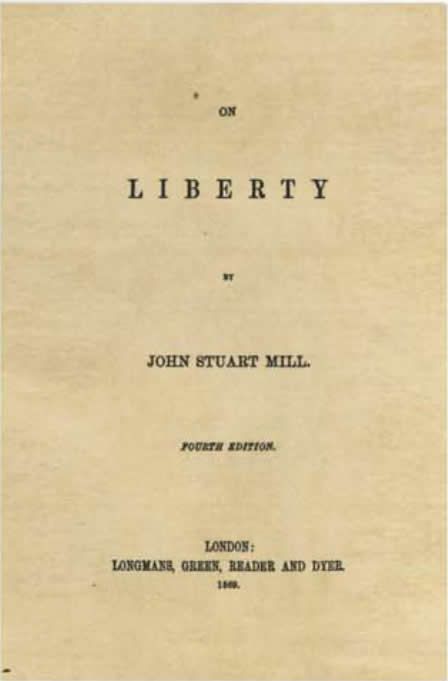

Nació en Londres en 1806 y murió en 1873. Hijo de James Mill, crearon juntos el radicalismo filosófico, por lo que entendían a las supersticiones como mecanismos mentales; entre ellas incluyeron al cristianismo, pues lo consideraban el enemigo mayor de la moralidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Principios de economía política y utilitarismo", "Filosofía de las ciencias y métodos", "Autobiografía", "Sistema de lógica racionativa e inductiva", "Sobre la libertad", "Augusto Comte y el positivismo" y "Naturaleza y utilidad de la religión".

Stuart Mill establece cuatro reglas para averiguar los antecedentes de los fenómenos:

Portada de la cuarta edición inglesa de una de las obras de John Stuart Mill. En este libro el autor expone sus ideas fundamentales sobre los límites de la libertad del individuo y la sociedad.

Mill es un empirista lógico: funda su ciencia social en la voluntad y la creencia, toma el egoísmo como el principal motor de las relaciones humanas, y considera los valores religiosos como simple colaboración para la búsqueda moral del hombre. Es un utilitarista práctico ya que tiene como lema el aumento del placer y la disminución del dolor. Afirma que el hombre ante las necesidades materiales descubre que no existen soluciones espirituales, sino que esas soluciones se encuentran en la sociología. Por ello, declara a la lógica como una ciencia de prueba, lo mismo que a la psicología como ciencia moral.

POSITIVISMO Y DARWINISMO

Los positivistas pretendían encontrar soluciones científicas a los principales problemas del mundo. El deslumbramiento ante las contribuciones de la ciencia al desarrollo material y la creencia en el absolutismo de la razón construían la certeza en un mundo que cambiaba a una velocidad abrumadora.

Las máximas expresiones del positivismo fueron las versiones del darwinismo y del marxismo, principalmente de la mano de Thomas H. Huxley y Friedrich Engels; ambas expresiones compartían elementos esenciales y se reforzarían una a la otra en su influencia social.

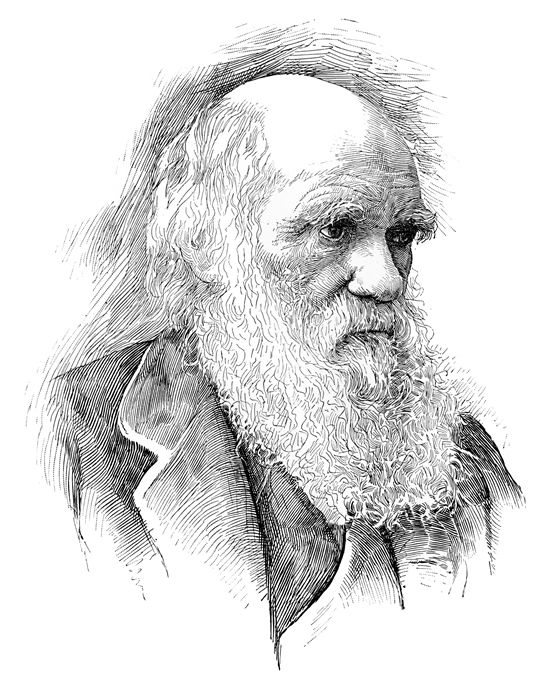

Ilustración de Charles Darwin. El llamado "darwinismo social" se basa en la idea de la supervivencia del más apto -concebido como mecanismo de evolución social- y la creencia de que el concepto de la selección natural puede ser usado para el control social.

Durante el siglo XIX, nada influiría tanto como el darwinismo en la formación y difusión de una imagen científica del mundo. La teoría darwinista se hizo inmensamente popular y polémica desde el mismo momento de la publicación de Sobre el origen de las especies. Con todo, en los años posteriores, Darwin desarrollaría algunos aspectos de su teoría. Particular importancia tendría La ascendencia del hombre y la selección con relación al sexo, donde incluyó al hombre en el proceso evolutivo afirmando que procedía de otros seres biológicamente inferiores.

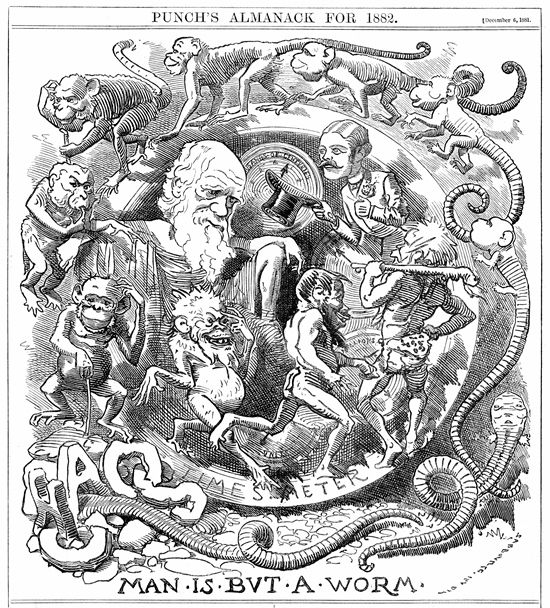

Caricatura de Darwin y su teoría de evolución de las especies. Sus escritos fueron usados posteriormente para fines políticos, recibiendo numerosos adherentes. De este modo, el darwinismo social gozaría de una gran aceptación en círculos académicos y sería una gran influencia en los países imperialistas a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.

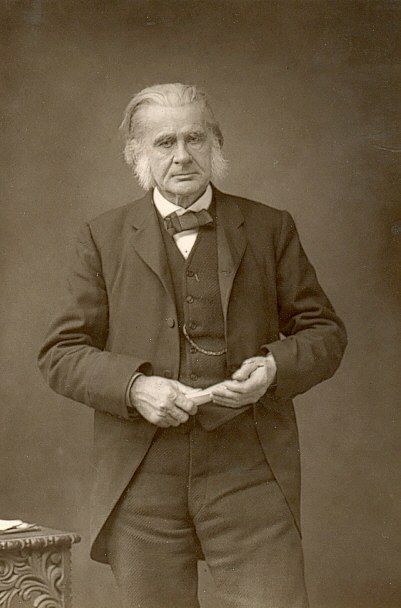

El papel principal en la difusión del darwinismo correspondió a Thomas H. Huxley, quien ejercería una gran influencia en la reforma de la educación elemental, consiguiendo dotarla de mayor contenido científico.

Thomas H. Huxley.

Ahora bien, según el propio Darwin, su teoría debía limitarse al campo de la biología por lo que rechazó las conclusiones de tipo social y moral que se extrajeron de ella. No obstante, esas conclusiones se difundirán con el tiempo, en primer lugar porque sus ideas tenían evidentes y profundas implicaciones generales. De este modo, las proyecciones de la teoría biológica sobre la sociedad y el hombre se produjeron, dando origen al surgimiento del darwinismo social, un conjunto de variadas y opuestas teorías, de carácter tanto liberal como socialista, naturalista y anti-naturalista. Todas tenían un rasgo en común: la creencia en el progreso.

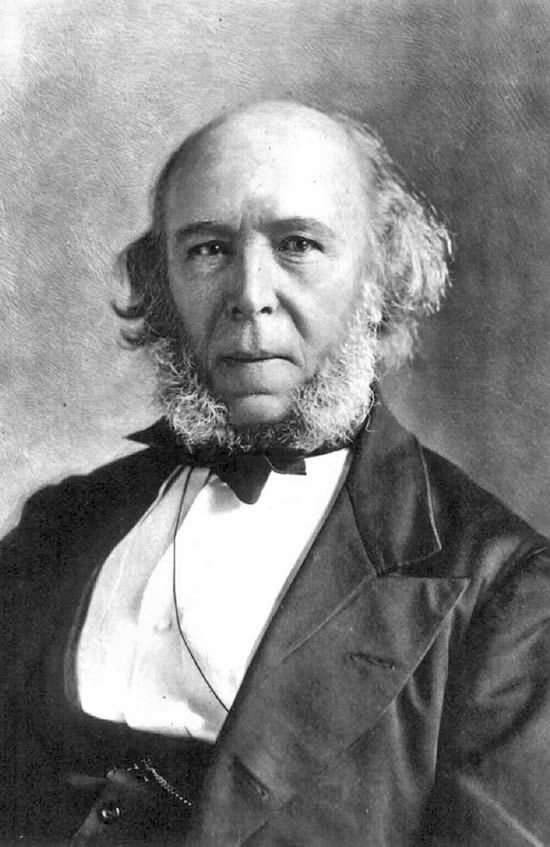

Herbert Spencer sería el más conocido de los darwinistas sociales al generalizar el evolucionismo y extraer consecuencias de carácter ultra-liberal y anti-estatista: si la ley natural consistía en la supervivencia de los más aptos, era inútil y contraproducente que la sociedad o el Estado intentara instaurar leyes protectoras de los más débiles.

Herbert Spencer.

Thomas H. Huxley, en cambio, establecería conclusiones del darwinismo completamente distintas: la naturaleza no proporcionaba un modelo a seguir por la sociedad; el progreso consistía entonces en obrar contra ella: quien sobrevive no es siempre el mejor desde un punto de vista ético y moral. Igualmente diferentes fueron las consecuencias que socialistas y anarquistas extrajeron: la lucha de clases sería para ellos la expresión social de una ley universal.

Con todo, el darwinismo sería utilizado también para fortalecer las ideas racistas expuestas por Joseph Arthur de Gobineau en 1853; éstas influirían grandemente en el desarrollo del imperialismo y del antisemitismo europeo.

El darwinismo fue uno de los principales responsables del proceso de secularización en Europa. Las creencias adaptaron a la nueva teoría, pero del darwinismo se establecía un orden natural basado en la lucha por la supervivencia, que contradecía la imagen de un mundo dependiente de la providencia divina, de un Dios bondadoso. Darwin mismo terminaría abrazando el agnosticismo, término creado en su momento por el mismo T. H. Huxley.

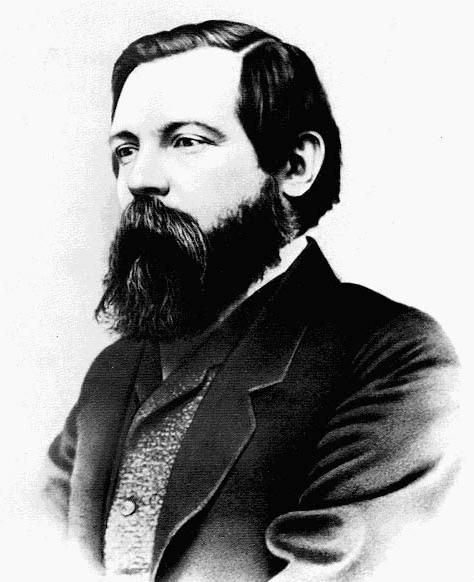

Friedrich Engels.

Por su parte, Friedrich Engels llevaría a cabo una orden y simplificación del pensamiento marxista en forma científica. El proceso histórico que Karl Marx entendía como el resultado entre la teoría y la práctica, y cuya finalidad era la transformación de la condición humana, se convertiría con Engels en un proceso determinado por la base económica de la sociedad.

Así las cosas, el empobrecimiento de la teoría, vaciada de contenido filosófico, con una fe positivista arcaica que se identifica solo con una parte de la sociedad, impediría que el marxismo detuviera el irracionalismo de fines del siglo XIX. En esencia, sería lo que finalmente separaría -como bien lo expondría George Lichtheim- al movimiento obrero democrático de la visión tradicional idealista de la intelectualidad de la clase media, y el resultado sería el surgimiento del fascismo con sus terribles consecuencias; el pasaje de la religiosidad mítica a una deidad cientificista sería desastroso para la humanidad en el siguiente siglo ya que dos guerras mundiales la llevarían al abismo.