VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Imagen de Juan Manuel de Rosas. Su gobierno traería cierta tranquilidad entre el hombre blanco y los pueblos originarios.

Imagen de Juan Manuel de Rosas. Su gobierno traería cierta tranquilidad entre el hombre blanco y los pueblos originarios.

El cacique Pincén sería uno de los que fueron derrotados durante el gobierno de Avellaneda por Adolfo Alsina.

El cacique Pincén sería uno de los que fueron derrotados durante el gobierno de Avellaneda por Adolfo Alsina.

Imagen de Adolfo Alsina, el principal estratega e iniciador del proyecto. La muerte lo sorprendería antes de culminar su tarea y sería reemplazado por Julio A. Roca.

Imagen de Adolfo Alsina, el principal estratega e iniciador del proyecto. La muerte lo sorprendería antes de culminar su tarea y sería reemplazado por Julio A. Roca.

Julio A. Roca.

Julio A. Roca.

Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se llevaría a cabo del proyecto de la “conquista del desierto” con el apoyo del Congreso.

Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se llevaría a cabo del proyecto de la “conquista del desierto” con el apoyo del Congreso.

Imagen de la tapa de la revista Caras y Caretas del año 1901. Con un juego de palabras se alude a la crisis interna del oficialista Partido Autonomista Nacional (P.A.N.), liderado por Julio A. Roca y gracias al que había accedido a la presidencia.

Imagen de la tapa de la revista Caras y Caretas del año 1901. Con un juego de palabras se alude a la crisis interna del oficialista Partido Autonomista Nacional (P.A.N.), liderado por Julio A. Roca y gracias al que había accedido a la presidencia.

La campaña o conquista del desierto es un tema abordado frecuentemente por historiadores. Fue esencial para la consolidación del Estado nacional argentino y para el desarrollo de las relaciones capitalistas en él. No obstante, a costa de ello, hubo una pérdida invaluable de la cultura de los pueblos originarios que dominaban la región.

Antecedentes

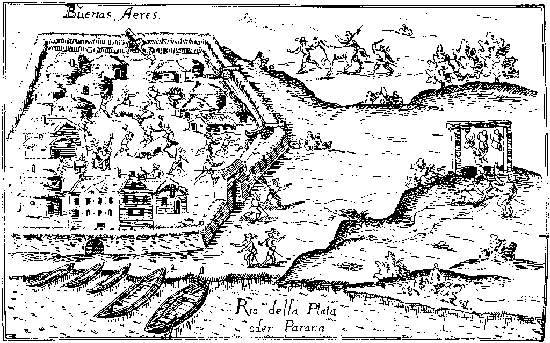

Los pueblos originarios en territorio argentino habían resistido la invasión del hombre blanco desde por 1516 con la llegada de Solís. Incluso Pedro de Mendoza debió abandonar Buenos Aires en 1536 por las continuas incursiones de los nativos. Recién cuando se estableció un fuerte poder militar y político con la creación del virreinato fue posible delimitar fronteras entre los centros urbanos y las tribus pampeanas.

Dibujo del libro de Ulrico Schmidl de la ciudad de Buenos Aires poco después de fundarla Pedro de Mendoza, antes de que se fortaleciera el poder político y militar.

Entre 1833 y 1834, Juan Manuel de Rosas emprendería la primera campaña con financiación de la provincia y los estancieros bonaerenses ya que sentían amenazadas sus propiedades por los indígenas. Sumado a esto, contaba con el apoyo de Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis. Una vez acordado todo, pactaría con los pampas y se enfrentaría a los ranqueles y la Confederación guiada por Juan Manuel Calfucurá. Murieron en esta expedición más de tres mil aborígenes, se tomaron más de mil prisioneros rescatándose igual cantidad de cautivos blancos.

Durante el gobierno de Rosas las fronteras establecidas delimitadas entre los pueblos originarios y el hombre blanco gozaron de cierta tranquilidad, pero en 1853 reaparecerían los malones. En 1855, Bartolomé Mitre encabezaría una expedición militar hacia la zona de Azul pero ésta fue diezmada por los lanceros del cacique Culfucurá –el jefe indígena más importante en ese entonces – mientras acampaban en Sierra Chica.

Para consolidar el Estado Nacional comenzó a hacerse imprescindible delimitar claramente las fronteras que lo separarían de los países vecinos por lo que también se volvía urgente la necesidad de ocupar la Patagonia que reclamaba Chile. A partir de 1862 la pacificación interior impuesta por el Estado unificado permitiría a fines de la década de 1870 obtener esos territorios al expulsar a los pueblos originarios.

El plan de Alsina surgió en el gobierno de Avellaneda y consistía en la idea de una campaña que extendiera la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El proyecto fue propuesto por el Ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina; comenzó ocupando Carhué en 1876 y a continuación Puán, Guaminí y Trenque Lauquen. En 1877 derrotaría a los caciques Pincén, Catriel, Namuncurá y sus guerreros.

La estrategia de Alsina se caracterizaría por la construcción de una zanja –que pasaría a ser llamada “La zanja de Alsina” – para impedir o al menos dificultar el ingreso de malones a los poblados y fortines que se iban levantando a medida que avanzaban. Este foso también impedía, en el caso de la captura de animales, que los indígenas se llevaran consigo el ganado. La zanja se extendió desde Ítalo, al sur de Córdoba, hasta Bahía Blanca; una extensión de unos 500 kilómetros cavada en dos años. En este proyecto se erigieron fortines cada cinco kilómetros, se extendieron líneas telegráficas, se abrieron caminos y se fundaron cinco pueblos.

La política implementada por Alsina permitiría ganar 56.000 km2 para el Estado Nacional,, pero éste murió antes de poder completar la totalidad de su proyecto, y fue reemplazado por el general Julio. A. Roca.

Frontera anterior y nueva frontera en 1877 (zanja de Alsina). Sobre el plano realizado por el sargento mayor ingeniero Jordán Wysocki, un año antes de emprenderse las operaciones ordenadas por el general Roca. Fuente: Archivo General de la Nación.

Organización

"Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva".

Julio A. Roca

El nuevo ministro de Guerra, el general Julio A. Roca, impondría una modalidad más agresiva: un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática, en otras palabras, enfrentar con la fuerza militar a los indígenas y obligarlos a retirarse al sur del río Negro. En muy pocos años fueron sometidos catorce mil indígenas y se incorporaron más de setenta mil kilómetros de tierra controladas por el Estado Nacional.

A pesar de que las tierras que se pretendían conquistar se consideraban deshabitadas –de allí el nombre de desierto – los pueblos originarios se encontraban ocupando esas tierras generaciones antes que la llegada del hombre blanco; quienes no lo consideraban así eran los teóricos de la modernización para quienes el aborigen no era sino un estorbo que no permitía la evolución del país hacia una mejor sociedad.

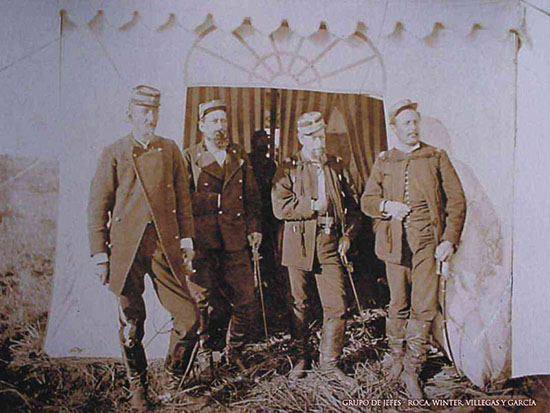

Roca y dos de los generales que lo reemplazarían en la campaña cuando se fuera para presentarse para ser candidato a presidente por el PAN.

El proyecto que llevaría a cabo Roca fue planeado teniendo en cuenta una gran ofensiva sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Luego de ello, una marcha de varias divisiones que se reunirían en la ciudad que ahora se conoce como Bariloche.

En agosto de 1867 se había promulgado una ley que ordenaba la ocupación y la toma del Río Negro como frontera del país sobre los indios pampas. Tras los primeros triunfos que vendrían en julio de 1878 con el rescate de cautivos y la toma de prisioneros, el presidente Nicolás Avellaneda envió al Congreso un proyecto para ejecutar la ley de 1867 el 14 de agosto de 1878; en octubre de ese mismo año éste sancionó una nueva ley autorizando el egreso de 1.600.000 pesos de las arcas del Estado para cubrir los gastos de la conquista.

Desarrollo

Una vez aprobada la financiación de la campaña, Roca alistó a sus fuerzas para la ofensiva final. Se iniciaría la expedición entre marzo y abril de 1879: eran seis mil soldados distribuidos en cuatro divisiones que partieron desde diferentes puntos para hacer un rastrillaje de la pampa.

Dos de las divisiones seguían las órdenes de Roca y el coronel Napoleón Uriburu a quienes les correspondía atacar desde la cordillera culminando en Choele Choel.

Los coroneles Eduardo Racedo y Nicolás Lavalle estarían al mando de las divisiones centrales; es decir, ingresarían por la pampa central y ocuparían la zona de Traru Lauquen y Poitahue. Además de ello, bajo las órdenes de Martín Guerrico el buque El Triunfo de la armada navegaría por el Río Negro para acompañar la expedición.

El buque El Triunfo sería el respaldo de la armada para las divisiones centrales ocupantes.

La última etapa de la “conquista del desierto” comenzaría el 25 de mayo de 1879 en la margen izquierda del Río Negro. El 11 de junio las tropas de Roca llegarían a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Al poco tiempo de estos acontecimientos el ministro de guerra sería reemplazado por los generales Lorenzo Winter y Conrado Villegas, pues debía regresar a Buenos Aires para asegurarse el abastecimiento de las tropas y estar presente en el lanzamiento de su candidatura para presidente del país por el PAN (Partido Autonomista Nacional). Quienes quedaron a cargo lograrían la rendición definitiva de los aborígenes en los contrafuertes de los Andes en el año 1885.

¿Sabías que…?

Antonio Pozzo, fue un fotógrafo que en abril de 1879 se suma a la campaña de Roca como fotógrafo oficial, solventando sus gastos y los de su ayudante.

Miles de aborígenes morirían, catorce mil serían reducidos casi a la esclavitud y se ocuparían unos setenta mil kilómetros cuadrados que, supuestamente, se dedicarían a la ganadería y agricultura. Los aborígenes sobrevivientes verían acelerada su mortandad por el hambre, la pobreza y las enfermedades contraídas por el contacto con el hombre blanco.

El testimonio brindado por el padre salesiano Alberto María de Agostini deja en claro el genocidio perpetrado en aras de los ideales de la civilización moderna. El sacerdote cuenta que la rápida extinción fue debido a la persecución despiadada de los estancieros quienes pagaban e incentivaban a sus peones para cazar a tiros a los aborígenes, envenenarlos e infligirles una gran cantidad de daños para así lograr quitarles el territorio que por nacimiento les correspondía ocupar a los pueblos originarios. El general Victorica explicaba cómo los habían acorralado privándolos del recurso de la pesca y la caza; así los fueron sometiendo hasta reducirlos.

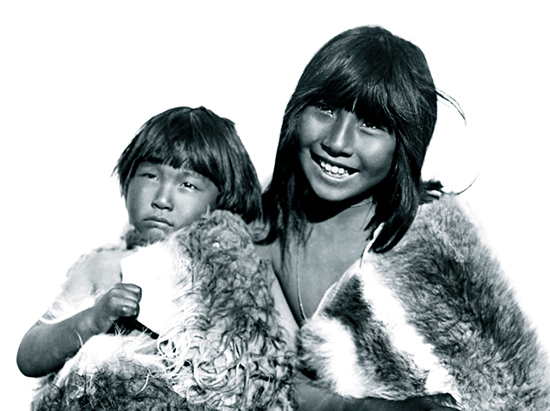

Fotografía de los niños Selknam, los pueblos originarios eran una constante preocupación para el padre Alberto María de Agostini, un misionero salesiano de la obra Don Bosco.

Consecuencias

La figura de Julio A. Roca adquirió prestigio frente a la clase dirigente por la gestión exitosa de la “conquista del desierto”. Esto lo llevaría, indefectiblemente, al sillón de Rivadavia. El Estado Nacional se apropió gracias a este proyecto de miles de hectáreas.

La Ley de Inmigración estableció en su momento que las tierras conquistadas serían consignadas para el establecimiento de inmigrantes, es decir, pequeños propietarios provenientes de Europa para colonizar la región. Esto no se cumpliría y todo ese territorio sería distribuido entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron sumas realmente bajas por kilómetro cuadrado. Algunos de los que pagaron por estas tierras ya eran grandes terratenientes aunque otros comenzarían a serlo después de esta venta; los apellidos involucrados en estas operaciones son conocidos en todo el territorio argentino: Luro, Menéndez, Martínez de Hoz, Álzaga Unzué, Anchorena, Pereyra Iraola, entre otros. La mayoría de las hectáreas se dedicarían a la cría de ovejas para la industria textil, otras muchas no se explotarían, dedicadas a la especulación de la suba del precio de dichas tierras. Actualmente Santa Cruz tiene una bajísima densidad de población: un habitante cada dos kilómetros cuadrados.

El malón, 1845, Mauricio Rugendas. En esta pintura puede apreciarse la visión que el hombre blanco tenía sobre los pueblos originarios, una de las razones que permitirían su extinción.

De esta manera la República Argentina, en lugar de adentrarse en la Modernidad con la estructura de un país organizado como se había argumentado para la planificación de este proyecto, sentaría las bases del desastre; los latifundios de familias patricias no permitirían un desarrollo equitativo y una real representación del pueblo. En definitiva, resultaría completamente inútil la pérdida irremediable de toda una cultura, el genocidio de los pueblos originarios de nuestro territorio pues dicha estructura se mantendría a lo largo de toda la historia argentina continuando hasta nuestros días.

¿Sabías que…?

En las campañas de conquista, las tropas nacionales contaron con las ventajas que les daba el uso del rifle Winchester y el telégrafo.