VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Argentina es catalogada como un país agroexportador por excelencia y esto es el resultado de un proceso que se inició a fines del siglo XIX. Aquí veremos las principales características de un período que moldearía para siempre la economía de toda una nación.

Esta etapa comienza alrededor de 1880 y termina con la crisis de 1930 con el inicio del período sustitutivo de importaciones. Determinados factores permitieron un desarrollo agropecuario sin precedentes en Argentina. Se llamó Modelo Agroexportador porque la fuerza de la demanda estaba en el exterior; lo que generaba gran crecimiento económico era producir para exportar. Grandes extensiones de tierra fueron entregadas a unos pocos estancieros que se dedicarían primero a la ganadería e incorporarían más tarde la agricultura.

Características del modelo agroexportador

El modelo impuso una apertura general de la economía y desalentó la actividad manufacturera e industrial. El endeudamiento se agravó por la desigualdad cada vez mayor del comercio internacional; Argentina exportaba productos de escaso valor agregado, a excepción de la carne enfriada, mientras los precios de las importaciones eran cada vez mayores.

Las etapas de crecimiento económico de los países industrializados coincidían con las de Argentina, pero las recesiones de esas economías generaban la crisis del modelo. Además, éste carecía de mecanismos de compensación, es decir, el Estado solo protegía la libertad económica y auspiciaba la entrada de capitales extranjeros. Las clases bajas resultarían las más afectadas en este proceso.

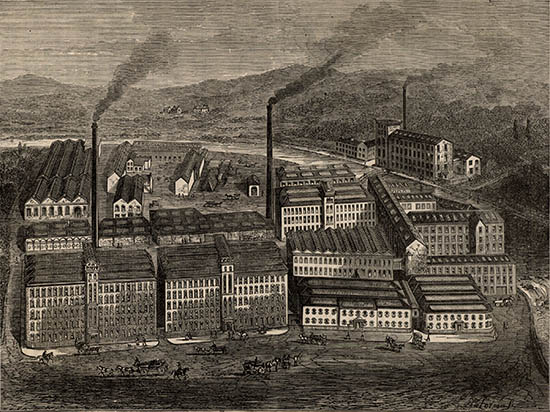

Coalbrookdale at night, pintura al óleo de Philip James de Loutherbourg. Coalbrookdale, en el Reino Unido, se considera una de las cunas de la Revolución Industrial y ésta posibilitó el desarrollo del modelo agroexportador argentino.

Factores del éxito del modelo agroexportador

- Grandes superficies de tierras fértiles, mejora en las condiciones del transporte mundial que bajaron los costos de los fletes y la aparición del mercado internacional de productos agropecuarios.

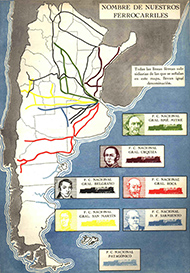

- Ingreso de capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses, que permitieron el tendido de vías férreas además de la construcción de puertos, caminos, rutas y sistemas telegráficos.

- La Revolución Industrial que trajo aparejada la División Internacional del Trabajo, concentrando la producción agropecuaria en los países sin producción manufacturera, anexando a Argentina como proveedor de materias primas agropecuarias.

- Una gran corriente inmigratoria entre 1857 y 1930, de alrededor de cuatro millones de personas, en donde el 90% se radicaría en la región pampeana.

- Ordenamiento jurídico-político del país que unificó a las provincias como una nación; así se tomaron compromisos de endeudamiento con el exterior para crear la infraestructura necesaria.

- La "Conquista del desierto" que anexó alrededor de treinta millones de hectáreas para ser explotadas.

- Las economías regionales cuya producción no se destinó al mercado internacional y volcaron su producción al mercado interno.

La "Conquista del desierto" también contribuiría con este modelo al terminar de anexar extensos territorios al Estado.

Apogeo del modelo

Entre 1852-1914 se produjo un crecimiento económico y una modernización que colocó al país dentro de las principales economías mundiales, este crecimiento estaba relacionado con el aumento de las exportaciones agropecuarias. La demanda de cueros y lanas proporcionó la ocupación de la zona del litoral pampeano y las estancias eran la unidad productiva dedicada a la actividad ganadera.

Cuando el mercado europeo aumentó su demanda de alimentos y los adelantos tecnológicos permitieron transportar grandes volúmenes de granos y carnes refrigeradas a menor costo, la región pampeana comenzó a especializarse para satisfacer la demanda; esto fue posible gracias a la gran extensión de tierras disponibles. Los países industrializados o en vías de ello podían concentrarse en esas actividades, y adquirir los alimentos y materias primas de aquellas regiones que tenían enormes superficies fértiles ya que el transporte marítimo se había abaratado de manera considerable.

Gran Bretaña fue uno de los países industrializados que demandaba las materias primas provenientes de Argentina para mantener su estructura fabril.

El Estado se organizó así, social y políticamente, alrededor de las actividades agropecuarias. Hacia 1914 todo el país funcionaba en torno a la economía pampeana. Las economías del interior decayeron por la competencia de las manufacturas importadas y de los alimentos pampeanos más baratos; solo los acuerdos políticos conseguirían algunas protecciones y sería posible seguir produciendo.

La mayoría de la explotación agropecuaria se destinaba a la exportación; el pasaje de ganaderos a agrarios también provocaría un cambio en la utilización de la tierra. El incremento de las ventas externas del ganado vacuno sobre el ovino, obligó a la adecuación de la actividad, quedando la explotación del ganado ovino en las regiones con tierras menos fértiles.

La crisis de 1929 tuvo efectos negativos irreversibles sobre el modelo económico, ya que a partir de ella, las grandes potencias cerraron sus economías para tratar de recuperarse. El comercio se organizó entre los países que mantenían vínculos esenciales y el resto quedaría marginado.

El contexto internacional fue decisivo en la estrategia de crecimiento agroexportador que constituyó la base del proyecto implementado en el siglo XIX. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII había sentado las bases de la expansión de la producción inglesa generando así una nueva organización de la economía mundial. Hacia el siglo XIX el desarrollo de la industrialización en Europa y en los Estados Unidos había definido la nueva división internacional del trabajo; los centros industrializados demandaban nuevos productos de los países periféricos: materias primas que necesitaban para sus industrias y su población.

Los grupos sociales con mayor poder económico y político comenzaron a organizar la economía de acuerdo a la economía de los países industrializados, particularmente de la sociedad inglesa. A partir de 1880 los grupos dirigentes impusieron su modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones crecientes de cereales y carnes. Esto generaría transformaciones en la sociedad argentina. Los productos ganaderos preponderantes continuaron siendo las lanas, los cueros y el tasajo pero en este tiempo comenzarían las exportaciones de ganado vivo y se enviarían las primeras partidas de carne enfriada.

Viaje inaugural del Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano (FCRPB).

La inversión masiva de capital británico consolidó definitivamente la posición del Reino Unido como primer país exportador, aunque Alemania, Estados Unidos e Italia también aumentaron su participación. Francia, en cambio, disminuyó el monto de inversión en Argentina.

Gran Bretaña incrementó en gran medida sus compras de productos argentinos, pero Bélgica y Francia se mantuvieron como los principales compradores de la producción rural argentina.

La estructura productiva y las políticas públicas

La consolidación del Estado nacional constituyó un marco propicio para llevar adelante el proyecto. Bajo los grupos hegemónicos el país se incorporaría al mercado mundial y así se consolidaría la conformación de un mercado interno con centro en Buenos Aires y en las ciudades pampeanas.

Dos elementos fueron esenciales para que el proyecto político-económico fuese viable: la llegada de capitales extranjeros y el arribo de inmigrantes. La mayor parte de los capitales extranjeros eran británicos y se radicaron principalmente en la Región Pampeana. Su papel fue decisivo en el tendido de la red ferroviaria, en la industria y en los puertos.

"Tranvía de Inmigrantes", 1912, Buenos Aires. Iba del embarcadero al Hotel de Inmigrantes. Los inmigrantes fueron otro de los factores que contribuyeron al modelo agroexportador.

El Estado argentino tomó ciertas medidas a fin de favorecer la llegada de capitales e inmigrantes para poder insertarse en el mercado mundial como proveedor de materas primas. La política oficial favoreció el desarrollo agrícola, especialmente a través de la expansión de la frontera y de la construcción ferroviaria.

El sistema económico liberal mundial enfrentó entre 1873 y 1876 una grave crisis que puso en duda su eficacia, en el caso de Argentina, por la excesiva dependencia a los mercados extranjeros.

A consecuencia de esta crisis, en el país renacieron los proyectos proteccionistas como una forma de diversificar la producción y liberar a la economía de la dependencia externa que la hacía vulnerable en momentos de crisis internacional.

En 1875, el presidente Avellaneda presentó el proyecto que daría origen a la Ley de Aduanas. Esta ley proponía un aumento de los derechos de importación y una disminución de los de exportación para poder superar la crisis. El desarrollo de las industrias dependía de la economía agropecuaria; eran industrias que procesaban materias primas para la exportación, eran productoras de bienes insumidos por ella, de transportes y de bienes perecederos. La Ley de Aduanas favoreció a las industrias nacionales, sin embargo, con la llegada del ferrocarril al interior, decaerían las tejedurías tradicionales que no podrían competir con el bajo costo de los textiles europeos.

Consecuencias del modelo

El volumen y el precio de los productos agropecuarios, y por ende su comercialización, dependieron de la demanda externa, que a su vez estaba condicionada por las fluctuaciones económicas de los principales países. Esto condicionó el desarrollo económico y social de Argentina. Las limitaciones del modelo agroexportador radicaban en la falta de mecanismos de compensación económica y en la ausencia de una política activa para intervenir en el mercado por parte del Estado Nacional.

Postal conmemorativa del centenario de la revolución de mayo, pleno auge del modelo agroexportador y la oligarquía argentina.

Fueron acumulándose créditos, junto con dificultades de pago. El endeudamiento potenciaba los problemas fiscales, mientras los requisitos impuestos por los acreedores condicionaron las políticas económicas, y los créditos que debían servir para suplir la falta de capital para el desarrollo, se convirtieron en un problema.

La forma en que fueron contraídos los préstamos llevó a la especulación que desencadenó crisis monetarias, fiscales y de balance de pagos. El endeudamiento externo se originó con los préstamos solicitados por la banca privada con el fin de sostener una mayor infraestructura para este modelo del que era casi la única beneficiada. El pago del préstamo estaba garantizado por el Estado de Buenos Aires con sus bienes, rentas y tierras por lo que las deudas de la oligarquía pasarían a ser una pesada carga que soportaría todo el pueblo argentino desde entonces hasta nuestros días.