VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

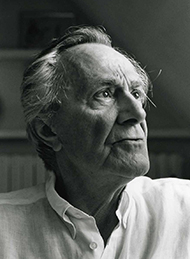

Jean-François Lyotard, uno de los principales teóricos que describe nuestra época. Fotografía gentileza de Bracha L. Ettinger

Jean-François Lyotard, uno de los principales teóricos que describe nuestra época. Fotografía gentileza de Bracha L. Ettinger

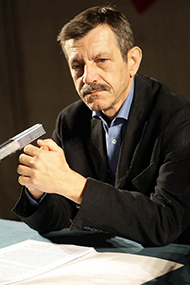

Omar Calabrese es el primero que define al Posmodernismo como Neobarroco aludiendo a su estética recargada por la prevalencia de lo kitsch.

Omar Calabrese es el primero que define al Posmodernismo como Neobarroco aludiendo a su estética recargada por la prevalencia de lo kitsch.

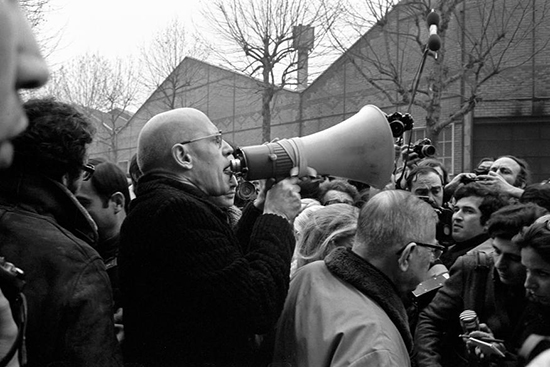

Friedrich Wilhelm Nietzsche es considerado un adelantado a su época y el filósofo del Posmodernismo.

Friedrich Wilhelm Nietzsche es considerado un adelantado a su época y el filósofo del Posmodernismo.

El punto de vista cultural de la Edad Media estaba basado en el mito; su mundo estaba cimentado sobre el concepto de Dios.

El punto de vista cultural de la Edad Media estaba basado en el mito; su mundo estaba cimentado sobre el concepto de Dios.

Vivimos en un mundo complejo. Durante la segunda parte del siglo XX se sucedieron una serie de hechos que reconfigurarían nuestra forma de vivir dejándonos con una sociedad diversa y caótica. La sociedad en la que vivimos es de una gran complejidad, por lo tanto, definirla se torna una misión prácticamente imposible.

Los primeros intentos que se realizaron para describir lo contemporáneo ligaron a nuestra época con el término posmoderno. El problema que presenta en la actualidad este concepto es su extrema variabilidad ya que puede emplearse tanto para un análisis filosófico, socio-histórico o estético.

François Lyotard en su libro La condition postmoderne describe el estado de la cultura una vez que se dieron las transformaciones que cambiaron las reglas de juego de las artes y la ciencia concluyendo el siglo XIX. En él se presentan sus principales características: cuestionamiento de los grandes relatos, pluralidad, multiplicidad y flexibilidad.

La Era Neobarroca es la obra de Omar Calabrese que instala la idea de la vigencia en el mundo contemporáneo de una estética similar a la barroca, originada en Europa tres siglos antes: el estilo recargado.

“Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente.”

Arturo Pérez-Reverte

Puntos de vista

Obviamente, este estado de cosas va a afectar directamente el punto de vista cultural, es decir, deja de existir un único punto de vista:

La idea de punto de vista refiere al lugar desde el cual una persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos.

Justamente el transcurso del siglo XX junto con sus Guerras Mundiales desestabilizan el concepto moderno de evolución humana constante: los grandes relatos sobre bienestar generalizado y creciente del Positivismo se derrumban dando lugar a las características de nuestro tiempo.

Parafraseando a Omar Calabrese: nuestro mundo es una especie de pastiche atravesado por la nostalgia del pasado y la ironía producto del desencanto; los límites entre cultura superior y popular se desdibujan.

Lyotard dirá que nuestra sociedad es una sociedad sensibilizada pero con el desencanto en su constitución.

Este tiempo, si bien está en conflicto, tiene rasgos propios que lo redimen: la proliferación de múltiples voces que antes se encontraban acalladas; las voces de los distintos puntos de vista del espíritu humano.

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

El mundo desde el Mito

Si damos un vistazo a la historia de occidente, en un análisis sintético podemos reconocer los distintos puntos de vista que guiaron a la humanidad en su desarrollo: el mito, la ciencia y el arte.

En un comienzo, la humanidad vivía y describía al mundo desde el punto de vista del mito; desde la Antigüedad y hasta la Edad Media, cada percepción y cada vivencia estaba mediatizada por una presencia divina. La organización económica, política y social giraba en torno a la figura de varios dioses y, en los últimos tramos, de un único Dios.

Existía una verdad única y se hallaba en las Sagradas Escrituras; todo aquello que no se encontraba en ella automáticamente constituía una mentira: no había términos medios o tonos grises en la clasificación de las cosas. El régimen de gobierno era la monarquía ya que ésta se legitimaba por derecho divino; era incuestionable y se otorgaba por línea familiar. El sistema social era un sistema de castas, por lo tanto, no existía la movilidad entre una y otra clase. Quien nacía hijo de herrero o labrador, sabía que ese sería su destino; de hecho, la visión desde el mito instala la idea del destino ineludible.

En cuanto a la economía, la riqueza estaba en la tierra ya que en ella se originaban los alimentos: esto derivaría en el sistema feudal.

El mundo desde la Ciencia

Luego de la Revolución Francesa, la humanidad dio un giro de ciento ochenta grados y comenzó a construir los cimientos ya no desde el mito, sino desde la ciencia. La verdad estaría reglamentada por la Ciencia, es decir, todo aquello que estuviera por fuera de los textos científicos pasaría a ser mentira: todo lo que no se puede probar por el método científico pertenecería al ámbito de la imaginación. Es así que lo que antes había sido verdad -la religión- ahora formaba parte del estudio de los mitos equiparando a dioses locales y ajenos.

Este nuevo orden de cosas traería aparejados nuevamente cambios en la organización social, política y económica. La corriente humanista llevaría a que todo girara alrededor del hombre; éste era el centro y origen del mundo. Pero ahora el poder no estaba en la tierra sino en el dinero. El positivismo impone el concepto de evolución permanente: el mundo se dirigiría hacia la utopía de la sociedad perfecta de la mano de la ciencia; se reemplazaría a un ídolo por otro. El poder se concentraba ahora en el dinero, la verdad estaba dada por los textos científicos, la clase social dominante era la alta burguesía y el sistema de gobierno; desde la ciencia, la racionalidad imperaba. Esta racionalidad estaría teñida por el afán de la obtención de bienes, lo material; sería una racionalidad dirigida hacia el consumo por lo que también en ella estaría el germen de su destrucción: dos Guerras Mundiales, la masificación del conocimiento y el enfrentamiento entre clases sociales derivaría en un nuevo punto de vista, el del arte.

El punto de vista de la Modernidad se construía desde la ciencia, por lo tanto, se creía en el progreso ilimitado y la utopía de llegar a una sociedad perfecta a través de ella; las guerras mundiales derribarían esa idea y sentaría las bases para el escepticismo actual.

Nuestro mundo: un punto de vista desde el Arte

El término Posmodernismo se refiere a cambios, desarrollos y tendencias que han ocurrido en literatura, arte, música, arquitectura y filosofía, es decir, en todas las expresiones del ser humano.

En numerosas ocasiones, los intentos por definir lo posmoderno –sumamente difícil dada sus características – se centran en el principal rasgo que comparten todas sus corrientes: el renegar de los preceptos modernos, asumiendo el fracaso de éstos y estableciendo nuevas reglas.

A falta de un claro nexo en común entre toda aquella experimentación, el término posmodernismo surgió luego de un breve paso por lo que se llamó el post-vanguardismo.

Nuestro mundo se caracteriza por convivencia de géneros y estilos: ya no existen verdades únicas, incontrovertibles, sino verosímiles sociales pues los medios masivos pasaron a construir la realidad que nos circunda.

El Pop Art es una de las manifestaciones que caracterizan a nuestro mundo ya que lo kitsch es parte de la cultura predominante: el Arte pasó a ser el punto de vista del Posmodernismo.

El siglo XX trajo aparejados numerosos y dramáticos cambios que crecieron de manera exponencial; el desarrollo de las tecnologías y los medios masivos tuvieron mucho que ver con eso. Nuestro mundo está atravesado por múltiples discursos y –tal como se dijo anteriormente – se caracteriza por cierta nostalgia del pasado, la utilización de la ironía y el desencanto de esa sociedad perfecta fallida. Ya no existe una única verdad: cayeron los grandes relatos y pasamos de hablar de verdad a incorporar verosímiles; no es importante si algo es o no verdad, sino si es creíble. El poder ahora está dado en el conocimiento, la información: se pueden perder o ganar fortunas gracias al conocimiento. Este resquebrajamiento de una única verdad hizo que versiones ignoradas anteriormente comenzaran a emerger: gracias a las nuevas tecnologías como internet aquellos que no tuvieron voz comenzaron a hacerse oír.

Ya el mundo no se construye desde el mito, no desde la ciencia sino desde el arte: desde las múltiples miradas que provee el arte. No existe una verdad más valiosa que otra, las reglas no son rígidas y están para cambiarse; esto trae como consecuencia una sociedad cambiante, inestable y caótica. Esto no implica, en modo alguno, la muerte de las ideologías; es solo el hecho de que esas ideologías conviven con otras y, si bien predominan algunas, no necesariamente el desacuerdo institucional lleva a la aniquilación de esa mirada. En palabras de la licenciada Alejandra Rómoli “mis ideas no son relativas”; es decir, que una ideología sea tan importante como otra no relativiza el rechazo o la aceptación: no conlleva ser tolerante con todos sino mantener el diálogo abierto para conciliar.

Las nuevas tecnologías son parte esencial del mundo contemporáneo.

Nuestro mundo se caracteriza por múltiples rupturas: es un mundo híbrido que se integra cada día más. El conocimiento de todas nuestras falencias y nuestras virtudes como sociedad nos dan las herramientas para construir una sociedad que, si bien no es perfecta, es humana por lo que tiene posibilidades ilimitadas.

No existe un género de escritura predominante; los textos escritos se mezclan con lo audiovisual y la información de la que se dispone hace necesaria una gran formación académica para discriminar a la hora de adquirir conocimientos. Analizar al mundo desde el punto de vista cultural es como describir la corriente que predomina en un río pero sin tener en cuenta los accidentes: sabremos hacia dónde se dirige pero no su destino final.

Desde su aparición, los medios masivos fueron un factor determinante para destruir el concepto de verdad única. Ya no importa si algo es verdad o no, sino si es verosímil: el parecer es más importante que el ser.

Veamos una síntesis en este cuadro comparativo:

Michael Foucault es uno de los pensadores más provocativos y es encuadrado dentro de los que siguieron la línea del pensamiento nietzscheano en nuestro tiempo.

Estamos en una época de pequeños relatos y todos se encuentran circulando gracias a las nuevas tecnologías. El desafío de nuestro tiempo consiste en no perdernos a nosotros mismos en un mar de palabras, de imágenes, de ilusiones que proyecta el mercado. Tenemos el potencial para conocer el mundo –y conocernos – a través de la mirada del otro y de nuestra propia mirada. El vacío existencial deviene del hecho de construir nuestra imagen con las imágenes prestadas de los medios, de los demás; nuestra mirada es tan importante como la que captura esa pequeña pantalla digital. La clave de los cambios humanos, como se acaba de ver, radica en un detalle, un hecho que ahora no vemos como determinante pero que funciona como el batir de alas de la mariposa que provoca un tsunami.

La Shoá, una de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial comenzó a tener parte en nuestro mundo como uno de los tantos pequeños relatos que hizo añicos el gran relato de la ciencia como el bien en sí misma.

No podemos saber si una decisión puede cambiar al mundo, pero el conocimiento nos provee las herramientas necesarias para describirnos a nosotros mismos y, con él, construir el mundo en el que queremos vivir.

"…, ni el pasado ha muerto

ni está el mañana,

ni el ayer escrito...”

Antonio Machado