VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

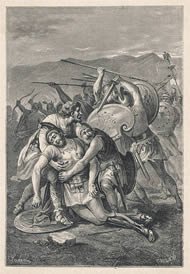

En la batalla final de la Guerra de los Esclavos, Espartaco combatió junto a los rebeldes, pero no pudieron imponerse ante las legiones romanas y fue asesinado.

En la batalla final de la Guerra de los Esclavos, Espartaco combatió junto a los rebeldes, pero no pudieron imponerse ante las legiones romanas y fue asesinado.

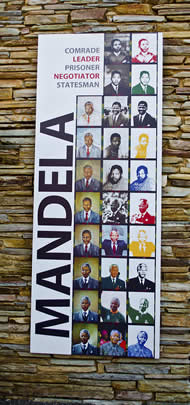

Imagen de gran tamaño con fotografías de Mandela en la entrada el Museo del Apartheid en África.

Imagen de gran tamaño con fotografías de Mandela en la entrada el Museo del Apartheid en África.

Baile, color, saltos y vestuario, símbolos de la libertad de los esclavos en la murga porteña.

Baile, color, saltos y vestuario, símbolos de la libertad de los esclavos en la murga porteña.

La historia de la esclavitud implica un recorrido a través del sometimiento y la explotación que han sufrido muchas personas a lo largo del tiempo. Desde la Antigüedad hasta la actualidad, la esclavitud se ve reflejada en los abusos de una persona por sobre otra, donde la dominación es el factor principal.

La esclavitud es una de las instituciones jurídicas más antiguas de la historia, en la que un individuo está bajo el dominio de otro, sin libertad sobre sí mismo ni sobre sus bienes. Esta práctica ha tomado distintas formas a través del tiempo, pero siempre bajo una dinámica de “amo” y “esclavo”, en donde la ideología imperante que sostiene esta situación es el esclavismo.

DESDE LA ANTIGÜEDAD

En el mundo antiguo, civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, China, del norte de Europa, África subsahariana, Arabia, Sudeste Asiático y Japón, practicaban la esclavitud e incluso elaboraban leyes para su legitimación y regulación.

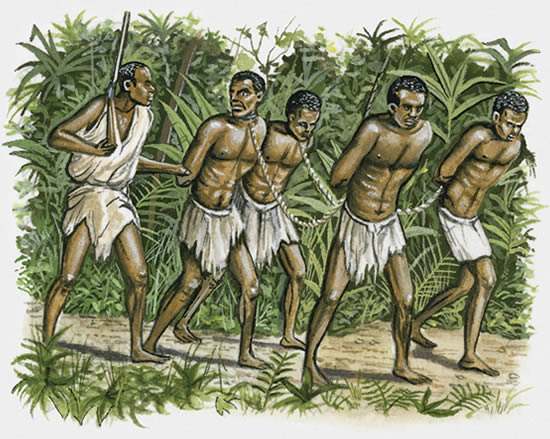

Representación que documenta la esclavitud en el Antiguo Egipto.

Las primeras sociedades que pueden catalogarse como esclavistas han sido las de Grecia y Roma, en las cuales era una práctica social y económica instituida. Por otra parte, en el Antiguo Egipto había también un importante número de personas esclavizadas, especialmente durante el Imperio Nuevo.

En todos los casos, se consideraba al esclavo un inferior, más asociado a un “bien material” que a un ser humano, aspecto que creían les daba derecho a la explotación de esas personas. Las antiguas leyes entendían al esclavo como una propiedad legal de otro individuo, factor que distinguía a las víctimas de esta práctica de otras personas como prisioneros de guerra o criminales, que también podían llegar a ver coartada su libertad.

La sociedad de la Antigua Grecia fundamentaba esta institución en la doctrina filosófica de Aristóteles, y era una práctica regulada en la que estaba establecida la manumisión -proceso de liberación de un esclavo con una causa justificativa que lo convertía en liberto-. Tanto en Grecia como en Roma, los esclavos tenían ciertos derechos legales, aunque eran notablemente inferiores a los de las personas libres.

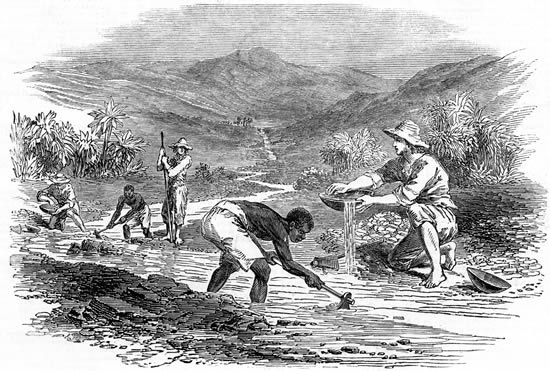

La esclavitud les era útil para sus propósitos militares, ya que las fuerzas armadas obligaban a los individuos a ser soldados o esclavos de galeón. También eran forzados a trabajar en obras públicas de la Antigua Grecia, y en campos y minas de la Mesopotamia y el Imperio Romano, o mismo a ser sirvientes y cumplir tareas domésticas.

Tanto en la Antigüedad como en la América de la conquista, los esclavos debían servir en tareas de agricultura, mineras e incluso de construcción de obras.

La Guerra de los Esclavos

Durante las guerras de conquista que emprendió la República romana, se apropiaron de la libertad de numerosas personas que tomaron como esclavos. Los mismos, llevaron a cabo tres guerras serviles, siendo la última la más violenta.

Los registros romanos indican que Espartaco fue el esclavo indoeuropeo que encabezó la tercera y más importante rebelión contra el Imperio romano en suelo itálico, que aconteció entre los años 73 y 71 a. C. Fue capturado en su pueblo originario, Tracia (en la actual Bulgaria) y fue capturado junto con su hermano y comprado por un mercader para una escuela de gladiadores.

En el año 73 a. C. comenzó a idear la revuelta para escapar junto a otros esclavos, reemplazando sus armas de gladiadores por armas del ejército romano. Supo aprovechar las divisiones dentro de las fuerzas romanas, y así cosechaba victorias, llegando a consolidar un ejército de más de 120 mil hombres.

EN LA EDAD MEDIA

Luego de la debacle del Imperio romano, la esclavitud seguía existiendo. Algunos de los motivos que convertían a una persona en esclavo era ser hijo de padres en las mismas condiciones, ser prisionero de guerra o invasiones, o pagar una pena por un crimen, entre otras cosas. En definitiva, la esclavitud era una actividad económica con gran peso en grandes regiones de Europa.

En el periodo feudal la población europea se dividía en hombres libres, siervos y esclavos. Las autoridades religiosas, en aquel entonces, reconocían a la esclavitud como una “institución natural”, basándose en fuentes bíblicas y en los beneficios económicos para la parte libre de la sociedad.

Una vez que cayó el feudalismo europeo, la manutención de los esclavos comenzó a resultar costosa y ya no constituía un beneficio económico. Fue así que durante el Renacimiento, en muchas partes del continente disminuyó drásticamente la esclavitud, pero continuó existiendo.

Esclavos del mundo árabe

La práctica de la esclavitud en el mundo árabe disponía de personas de África subsahariana, Asia Central, Europa Central y Oriental, y tantos otros lugares. Los esclavos se capturaban en las fronteras del Mundo Islámico para luego ser llevados a los principales centros comerciales desde donde las personas eran distribuidas como objetos. En la época del califato islámico, durante los siglos VIII y IX, se obtenían mayoritariamente de los pueblos de Europa del Este, llamados eslavos. De esta palabra derivaría el término esclavo. Ya a partir del siglo XVIII, los esclavos del mundo árabe llegaban principalmente del sur de Sahara y de África Oriental.

¿QUÉ PASABA EN AMÉRICA?

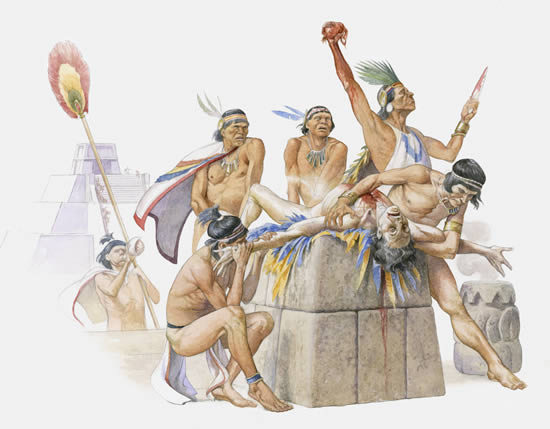

En América, antes de la colonización europea, existían formas de esclavitud distintas a las que luego acontecerían pero similares a las de las antiguas sociedades greco-romanas. Esto se daba en la estructura social que mantenían los mexicas o aztecas.

Una de las causas por las que un mexica podía convertirse en esclavo era pagar la pena por haber cometido un delito o ser deudor. También podría suceder que un padre vendiera a su hijo, o incluso, cada cual podía venderse a sí mismo.

El historiador español Francisco López de Gómara, en La conquista de México, prioriza dos razones por las cuales había esclavos en el México prehispano: una de ellas era la necesidad de sacrificar a los dioses, y otra la de cebar a los soldados.

En la cultura mexica, los esclavos eran sacrificados como ofrendas a sus dioses.

El esclavo venía a ser una “riqueza” del dueño, que lo entregaba como tal para el pago de los tributos que se debía al Estado. En el caso del pueblo de Terupan, sujeto a Moctezuma, tributaba una cierta cantidad de esclavos. Cuando alguien no podía pagar, se convertía en esclavo y era vendido por el Estado para cobrarse lo adeudado.

El misionero e historiador franciscano Toribio de Benavente, más conocido como Motolinia, presenta diferentes casos y distingue entre cautivos de guerra y esclavos. Asimismo detalla que en el pueblo azteca era frecuente el sacrificio de los primeros, pero que también lo hacían con los segundos.

El rito de sacrificio era el mismo, pero plantea que la diferencia crucial era que a los prisioneros se los arrojaba desde la pirámide, mientras que a los esclavos se los bajaba en brazos.

LA CONQUISTA DE UN CONTINENTE

La colonización de América estuvo propulsada por los intereses de una naciente burguesía comercial de Portugal y España. Fue así que a la par de su llegada, los europeos buscaron trazar planes de expansión. Para ello necesitaban mano de obra barata, y con ese fin esclavizaron a los pueblos autóctonos.

Si bien la esclavitud de los americanos existió, cesó a causa de una solicitud de la legislación española. Ésta se emitió gracias a los escritos de Bartolomé de las Casas, un encomendero español, fraile dominico, filósofo, y teólogo entre otras cosas, que fue nombrado “Procurador o protector universal de todos los indios de las Indias”.

Una ley justa

Bartolomé de las Casas viajó a Valladolid a visitar al rey Carlos I de España en 1540. El último mostró preocupación por los habitantes originarios de América y escuchó las demandas que le planteaba el visitante. Fue así que convocó al Consejo de Indias a través de la Junta de Valladolid.

El 20 de noviembre de 1542, Carlos I promulgó las Leyes Nuevas. Entre otras cosas estableció:

• La prohibición de la esclavitud de los indios.

• La libertad de todos los encomenderos, y su protección directa por parte de la Corona.

• En la exploración de tierras nunca antes recorridas debían participar siempre al menos dos religiosos para vigilar el contacto con los habitantes autóctonos.

Fue así que los colonizadores optaron por buscar esclavos en otro lugar, que les resultaran económicos e incluso resistentes a las condiciones climáticas y a los grandes esfuerzos. Esto dio inicio al comercio de africanos para esclavizarlos en lo que ellos llamaban el “Nuevo Mundo”.

Los esclavos africanos trabajaban muchas veces al rayo del sol, sin las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en la recolección de algodón.

La ideología que regía en los esclavistas era el racismo, ya que consideraban a los africanos como seres inferiores debido a su color de piel. Los asemejaban más a animales que a seres humanos, y no eran considerados sujetos de derecho, lo que los “cosificaba”. Incluso, para que los representantes de la Iglesia entendieran como legal esta acción esclavizadora, se generó un gran movimiento que afirmaba que las personas de “raza negra” no tenían alma.

Un término obsoleto

Si bien el término “raza” es muy común en la actualidad para referirse a animales domésticos, quedó en desuso para describir a los seres humanos a partir de los años 1950 y 1960 con las nuevas corrientes antropológicas. El Doctor en Antropología de la Universidad La Sorbonne de París, José Marín González dice: “Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de ‘razas’ se tratara, hay una sola ‘raza’: la humana.”

Los términos más apropiados son etnia o población, ya que sus significados se asocian a las características culturales y geográficas de un grupo social. Un grupo de profesionales reunidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) enfatizó que “la división de la especie humana en razas es en parte convencional y en parte arbitraria, y no implica ninguna jerarquía en absoluto” y agregó: “el conocimiento biológico actual no nos permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético, sino que solo deberían atribuirse a la historia cultural de los diferentes pueblos”.

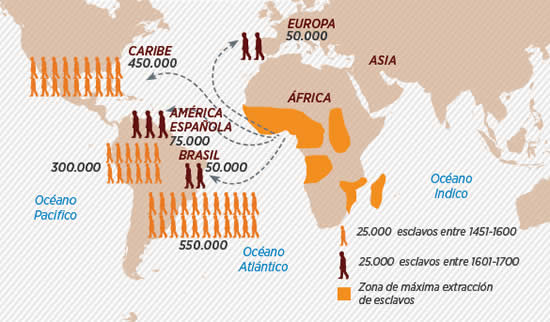

COMERCIO TRIANGULAR

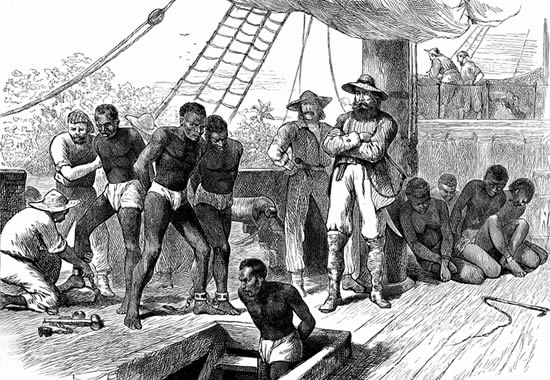

Se estima que los primeros esclavos ingresaron a América en 1518, ante la autorización de España. Los asentamientos de africanos se dieron en la zona caribeña del continente. El manejo que se hacía con las personas de África era cruel, en especial en la zona Subsahariana, eran compradas a cambio de productos europeos, y posteriormente trasladadas hacia América en embarcaciones, donde eran encadenadas, golpeadas y no eran alimentadas. Muchas de ellas morían en viaje. Quienes llegaban con vida debían servir en el “Nuevo Mundo”. En especial trabajaban en las minas y en la producción de materias primas. El resultado de esta labor era el pago a los comerciantes de esclavos.

A la ruta comercial de esclavos entre los siglos XVI y XIX se la llamó “Comercio triangular” ya que en el mapa trazaba una figura con dicha forma, debido a que involucraba 3 continentes.

Es necesario destacar que la esclavitud de los africanos no nació con la colonización de América. Desde mucho antes de este acontecimiento, era común su explotación en Europa y en especial en el Sur. Portugal ya había comercializado personas en la sociedad española del siglo XV debido a su relación con el Norte de África y sus factorías comerciales que había establecido en la costa occidental africana.

¿Qué era el Asiento?

Era un acuerdo a través del cual un grupo de comerciantes monopolizaba una ruta comercial o producto. Un claro ejemplo fue el denominado “Asiento de negros”, es decir, un monopolio sobre la captura de esclavos de África y América que fue otorgado a Inglaterra una vez que finalizó en 1713 la Guerra de Sucesión Española. El Tratado de Utrecht establecía que Inglaterra tenía derecho a traficar determinado número de esclavos durante un año.

Los esclavos eran trasladados en barcos, sin reparar en su estado de salud ni en sus intenciones. Eran vendidos como mercancías.

IMPERIALISMO EN ÁFRICA

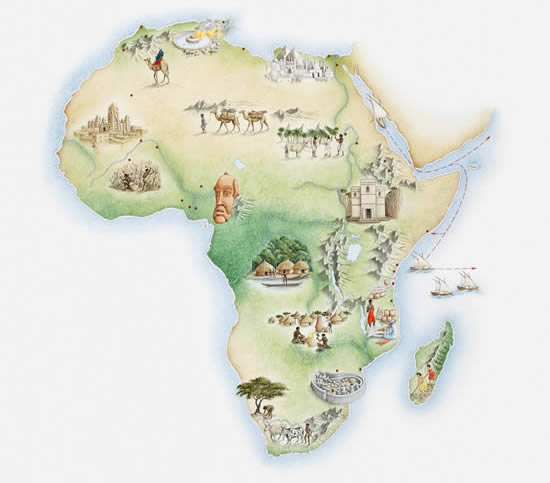

El período imperialista en África, también conocido como neocolonialismo, se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el continente fue explotado por un grupo de naciones europeas entre las que se destacaban Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania y Bélgica.

Europa estaba atravesando la Revolución Industrial y necesitaba de materias primas, y a su vez mercados de consumo de sus productos industriales. De esta manera, explotaron el territorio africano, dividiéndolo en partes entre los países de Europa y estableciendo un sistema imperialista que dejaba a un lado los aspectos culturales de la región.

Se explotaron los recursos naturales sin ningún beneficio para los habitantes, que eran obligados a consumir los productos fabricados por las industrias europeas. A su vez, fueron forzados a dejar a un lado sus costumbres para responder a los requerimientos de los invasores, que bajo el lema de la “ciencia y el progreso” buscaban imponer su cultura. Para someter al pueblo, utilizaron la fuerza armamentística y militar.

Las costumbres y la cultura de África fueron dejadas a un lado durante el periodo de explotación del pueblo.

¿Qué fue el apartheid?

Significa “separación” en afrikáans. Se dio en mayor medida en Sudáfrica y Namibia, y fue un cruel sistema de segregación racial que perduró hasta 1992. Los lugares públicos, los transportes, y tantos otros sitios, se encontraban divididos en zonas para personas con distinto color de piel. Solo los considerados de “raza blanca” podían ejercer el derecho a voto, de manera tal de que conservaran el poder.

Nelson Mandela llegó a ser presidente de Sudáfrica en 1994, y es conocido mundialmente por su activismo contra el apartheid. Su mandato rompió con la estructura política y social que regía en base al racismo.

EL ABOLICIONISMO

Los movimientos abolicionistas, es decir, que buscaban terminar con la práctica de la esclavitud, comenzaron a tomar protagonismo a partir del siglo XVIII. El puntapié inicial para el cambio de pensamiento se dio con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 de la Revolución francesa. También influyó la Revolución Industrial, que instauró un nuevo orden en el que el sistema esclavista resultaba menos rentable que el trabajo remunerado.

En el caso de Francia, la Convención Nacional resolvió el 4 de febrero de 1794 abolir la esclavitud. Aunque años después Napoleón revocaría esta disposición. Por otro lado, en Reino Unido tuvo su propio movimiento abolicionista: los cuáqueros, una comunidad religiosa disidente de Inglaterra se manifestó en contra y ayudó a su prohibición. Sumado a ello, en 1831 en Jamaica que para ese entonces era territorio británico, se produjo una gran revuelta en la que miles de esclavos liberados quemaron plantaciones. Fue así que el gobierno comprendió que el sistema esclavista no funcionaría por mucho más tiempo.

Todos estos antecedentes abrieron el camino para la abolición de una vil práctica en la que la vida de las personas no se valoraba como tal. El 25 de septiembre de 1926, la Convención sobre la Esclavitud fue firmada por la Sociedad de Naciones, y entró en vigor el 9 de marzo de 1927. La misma terminó de manera oficial con la esclavitud.

Se explotaba a los esclavos para que buscaran oro.

Convención sobre la Esclavitud

En la misma se estableció la primera definición de esclavitud en un acuerdo internacional, “Es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. También se definió la trata de esclavos como “todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderlo o cambiarlo, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos”.

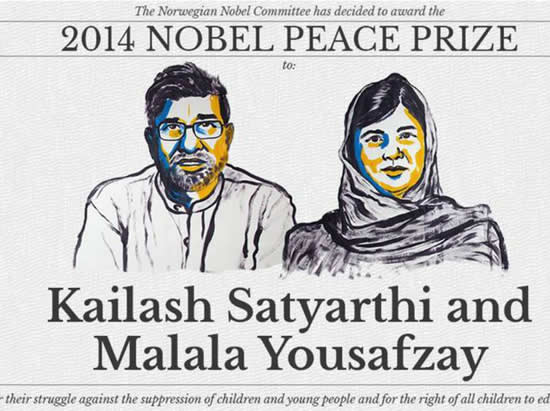

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2014: POR LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES

El galardón de 2014 fue para dos representantes de la defensa de los derechos de los niños y jóvenes: Kailash Satyarthi, titular de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, y la joven paquistaní defensora de la educación femenina en su país, Malala Yousafzai.

Kailash es un activista indio que lleva adelante una organización llamada Bachpan Bachao Andolan que liberó y continúa liberando a miles de niños de sistemas esclavistas, para luego ayudarlos a reinsertarse en la sociedad y brindarles educación. Al concluir su discurso en la recepción del galadrón, expresó: "Hoy, más allá de la oscuridad, veo las caras sonrientes de los niños en las estrellas parpadeantes. Siente al niño que hay dentro de ti y escucha a ese niño".

Por su parte, Malala se convirtió a sus 17 años en la ganadora más joven del premio Nobel. Es estudiante, bloguera y activista social nacida en Pakistán. Su lucha es por el derecho a la educación de todas las niñas y jóvenes, y ello quedó claro en el momento de recibir el premio cuando afirmó: "Este premio no es solo para mí, sino también para todos aquellos niños olvidados que quieren educación. Esto es para aquellos niños sin voz que quieren un cambio".

El sitio web oficial del premio Nobel de la Paz destacó a los dos ganadores. Fuente: Nobel Prize.

La abolición en América

Haití: La abolición de la esclavitud llegó primero que para el resto del continente en el año 1804, como resultado de la Revolución haitiana

Chile: La libertad de vientres fue declarada por Chile el 15 de octubre de 1811. De esta manera, los hijos de esclavas nacían libres del calvario de la esclavitud. En 1823 se presentó un proyecto de ley que proponía la abolición total en el territorio chileno, fue aprobada en julio y aplicada en diciembre del mismo año. Tanto en el artículo 8 de la Constitución de 1823 como en el artículo 19 de la Constitución de 1980 se puede leer en palabras similares: “En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre”.

México: Si bien en 1810 Miguel Hidalgo decretó en la ciudad de Guadalajara la abolición de la esclavitud, la misma aconteció de manera oficial en 1829 durante la presidencia de José María de Bocanegra.

Uruguay: Se prohibió completamente la práctica de la esclavitud en 1842, bajo el gobierno de Manuel Oribe.

Ecuador: La manumisión de los esclavos se declaró en julio de 1851 por el entonces Jefe Supremo, José María Urbina. Tal medida fue ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente el 18 de septiembre de 1852.

Colombia: En 1823 se prohibió el comercio de personas para esclavizarlas, y no fue sino hasta el 21 de mayo de 1851 que finalmente llegó la declaración de la abolición, que se aplicó a comienzos de 1852.

Argentina: En las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Asamblea del Año XIII estableció el 31 de enero de 1813 la libertad de vientres. La abolición definitiva llegó el 1 de mayo de 1853, de la mano de la Constitución de la Confederación Argentina, que reza en su artículo 15: “En la Confederación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución”.

Venezuela: Si bien en 1823 se prohibió el comercio de esclavos, fue durante la presidencia de José Gregorio Monagas que se abolió por completo gracias a la ley oficializada en 1854.

Perú: El 3 de diciembre de 1854, el presidente Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos, y se los compró para ello en nombre del Estado. Miles de liberados fueron sumados al ejército de Castilla.

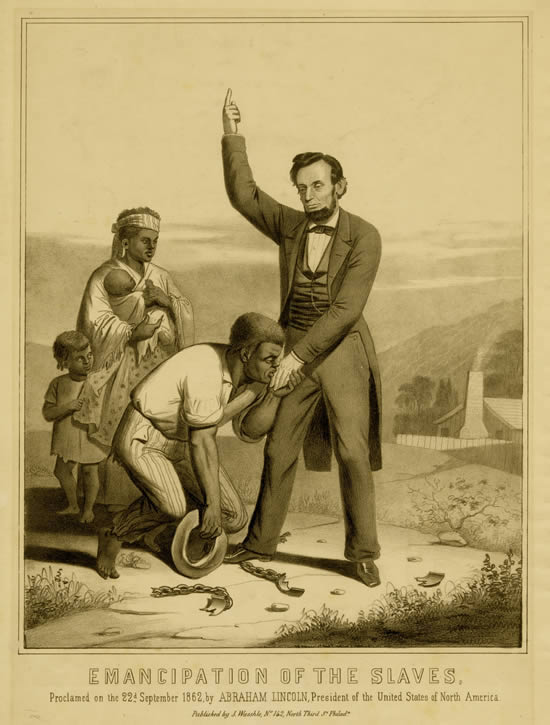

Estados Unidos: Las realidades con respecto a la esclavitud fueron bien distantes a lo largo de todo el territorio del país, en especial entre el norte y el sur. Con la Guerra de Secesión y el enfrentamiento entre las fuerzas del Norte y los Estados Confederados de América del Sur, estos últimos fueron derrotados y los primeros se independizaron. Fue así que la Proclamación de la Emancipación llegó el 1 de enero de 1863 como iniciativa del entonces presidente Abraham Lincoln, aunque cuatro estados no se contemplaban. Con la reelección del máximo representante, en 1865 la enmienda 13 de la Constitución decretó finalmente la abolición en todo el territorio.

Un naufragio liberador en Ecuador

A mediados del siglo XVI, a causa de un accidente llegaron los primeros habitantes a Esmeraldas, en Ecuador. Un barco que transportaba a un grupo de esclavos desde Panamá hacia Lima naufragó cerca de la costa esmeraldeña. Los sobrevivientes llegaron a tierra firme, donde escaparon y buscaron su libertad. Se unieron a la población originaria de cayapas, y posteriormente formaron la República de Zambos de Esmeraldas.

LAS NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD

Lamentablemente, aunque la esclavitud haya tomado diversos matices a lo largo del tiempo, aún existe. Cuando leemos sobre los derechos ultrajados de tantas personas, o vemos que son obligadas a trabajar sin descanso y sin retribución, bajo paupérrimas condiciones, siendo consideradas inferiores simplemente por su color de piel, corroboramos que la explotación continúa. Lo cierto es que, en nuevas versiones, la esclavitud prevalece en el mundo.

La realidad indica que la abolición ya fue establecida en la mayoría de los países del mundo, y que hay un pacto de carácter internacional: la Declaración de los Derechos Humanos de 1949 que la prohíbe. También se encuentra invalidada por la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956.

La esclavitud es una violación a los Derechos Humanos, contemplados no solo en los documentos anteriormente mencionados, sino en muchos más. Las características específicas de este tipo de violación son:

• A la persona se la limita física, intelectual, psicológica y moralmente. Su libertad de movimiento se ve afectada.

• Esta restricción de la propia libertad es resultado de una situación en que un “dueño” o “empleador” convierte a las personas en “bienes” de su propiedad.

• En este sentido, el ser humano es considerado un objeto, o mejor dicho, una mercancía que puede ser comprada y vendida.

• En todos los casos, a las personas se las obliga a trabajar o a realizar actividades bajo amenazas de todo tipo.

LEGADO CULTURAL: LA MURGA

Cuenta la leyenda popular que los ritmos característicos de la murga porteña de Argentina, presentan varios códigos que remiten a la esclavitud. En primera instancia, el ritmo de la rumba que se baila cerca del suelo, como agazapado. Luego, la representación de la libertad con los tres saltos, que son tres patadas, y la libertad que es el ritmo en el que más se mueve el cuerpo y los brazos. Los trajes, como levitas con galera, representan la vestimenta de los amos, pero de una manera alegre y colorida.

ESCLAVOS DE HOY

Trabajo forzoso de niños

Miles de niños alrededor del mundo son secuestrados o captados para ser obligados a trabajar bajo amenazas y castigos físicos. Los fuerzan a desempeñarse en fábricas, industrias, hogares, y ven totalmente violados sus derechos como niños. Son privados de la posibilidad de recreación y de educación, y viven bajo un régimen de explotación.

Trabajo en condiciones de servidumbre

Millones de personas en el mundo se convierten en trabajadores bajo condiciones de servidumbre. No solo se capta a las personas a través de la fuerza, sino que se las engaña bajo promesas económicas, o sacando provecho de una necesidad económica imperante.

El trabajo forzado, sin las condiciones necesarias, y sin una retribución justa es una realidad en el mundo. Millones de personas trabajan en minas, fábricas, industrias, etc. como esclavos.

Trata de personas

Se trata del comercio de personas, como si fuesen objetos. Se secuestra (ya sea a través de la fuerza o engaños) en su mayoría a mujeres, niños y niñas, para ser obligadas a ingresar al trabajo en condiciones de servidumbre o incluso para explotar su cuerpo con fines sexuales.

Miles de mujeres y niñas son secuestradas, despojadas de su libertad, y forzadas a ingresar en un sistema donde su cuerpo se vende como una mercancía.

Matrimonios forzados

Afecta a niñas, jóvenes y mujeres a lo largo del mundo. Se les obliga a contraer matrimonio sin posibilidad de elegir su futuro, y en la gran mayoría de los casos, deben trabajar bajo condiciones de servidumbre, incluso en su propio hogar.