VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

DE PLANETA A PLANETOIDE

Plutón fue considerado un planeta menos tiempo de lo que dura un año plutoniano (248 años terrestres), desde 1930 al año 2006.

¿Sabías qué?

Los alquimistas eran los precursores de los químicos y pretendían encontrar la fórmula de la piedra filosofal que transformaría cualquier elemento en oro.

KEPLER LO DIJO PRIMERO

Cuando Johannes Kepler publicó su innovador trabajo que describe un sistema solar heliocéntrico, fue ignorado y ridiculizado por la comunidad científica y desterrado de la ciudad de Graz, Austria

¿Sabías qué?

Alfred Nobel inventó la dinamita en 1886. A su muerte dejaría su fortuna para otorgar los famosos premios que llevan su nombre para los mejores logros científicos.

El conocimiento científico nos llevó a la Luna, la exploración del espacio, la prolongación de la vida… y un largo etcétera que construyó nuestro mundo tal y como lo conocemos. Pero para llegar a él, es necesaria la investigación científica; ésta sigue las pautas de un método que continúan todos los científicos del mundo.

EL GERMEN DE LA CIENCIA

Quien aportaría las primeras luces a la investigación científica sería Francis Bacon planteando el binomio indisoluble entre razonamiento y experimentación. Para este filósofo, el razonamiento nos permite sacar conclusiones, pero no nos da prueba alguna, hasta apelar a la experimentación; concluye que solo el intelecto recibe la certeza y sabe la verdad después que se ha experimentado, ya que el razonamiento por sí solo no puede dar estas cosas, que solo se obtienen por la experiencia. Exige la prueba de la experiencia incluso a las matemáticas: el único conocimiento verdadero, conocimiento que en verdad merece el nombre de tal, es el conocimiento que ha sido verificado por medio de la experimentación. Este filósofo sentó las bases mismas sobre las que descansaría el empirismo inglés encabezado por Locke, Berkeley y Hume. Francis Bacon ya intuía la distinción que estaba creándose entre el conocimiento científico y el filosófico: el de las relaciones del método científico con la filosofía.

Retrato de Francis Bacon, padre del Empirismo y uno de quienes más contribuyó al desarrollo del método científico.

LA PREHISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Aristóteles comienza con el arduo camino para hallar un método con el que se obtenga un conocimiento seguro, es más, sería el primero en crear un método confiable tomando como base los resultados de la observación. La cuestión metodológica sería abordada por el filósofo en su obra Organon (instrumento). La habría llamado así haciendo referencia a la Lógica, considerada por él como el principal instrumento para arribar a ese conocimiento seguro que buscaba a través de la observación. Así, reuniría en su método los dos elementos determinantes en la especulación filosófica de Occidente: lo racional y lo empírico.

Este sisma derivaría en los grandes sistemas racionalistas y empiristas: el racionalismo habría de culminar en el idealismo alemán, en tanto que la corriente empírica gestaría la primera formulación moderna del método científico gracias a Francis Bacon en la primera mitad del siglo XVII.

Aristóteles, uno de los primeros filósofos que intentaría llegar a un método que proveyera conocimientos certeros.

A pesar de que Aristóteles había iniciado el camino que llevaría a la investigación científica, no lograría constituir un método certero. Había pensado que podía estructurar el conocimiento de tal forma que se demostraría simplemente imitando a los métodos de la geometría abocándose para ello al silogismo, pero éste no prosperaría.

Francis Bacon, sin embargo, se esforzaría en presentar los fenómenos del universo como datos para la inducción. El método seguido por él se encuentra condensado en los dos primeros Aforismos con los que inicia su ensayo Novum Organum, dando paso a la revolución metodológica. Sin embargo, al método inductivo de Francis Bacon le faltaría el énfasis en la importancia de las hipótesis.

El valor de las hipótesis como hipótesis de trabajo, cuyo reconocimiento y aplicación en la ciencia se extendería, nunca había sido percibido por el filósofo. De todas maneras, a él se le puede atribuir la forma de pensar que hace a la investigación científica.

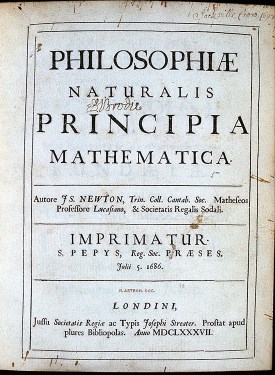

Sir Isaac Newton sería uno de los que más contribuiría a la difusión del método científico gracias a sus estudios e investigaciones, entre ellos, sus indagaciones en la óptica.

Portada de la obra más importante de sir Isaac Newton, Principia Mathematica.

A quien se conoce como el gran difusor del método científico que llevaría a la investigación a su cumbre es Isaac Newton pues sería el primero en comprender la verdadera importancia del uso de las hipótesis en la investigación científica.

Para Aristóteles, la hipótesis era cualquier supuesto en favor del razonamiento silogístico, lo que implicaba que muchas veces ésta habría de ser una falsedad. Francis Bacon pensaba que las hipótesis no eran necesarias, pues para él los secretos de la Naturaleza se podían descubrir a medida que se avanzaba en la observación. Isaac Newton finalmente descubriría la importancia de la hipótesis en la integración del método científico que aún se utiliza.

Una de las más grandes obras científicas de la historia humana es Principia Mathematica, publicada en 1687. En esta joya escrita por Newton se desarrollaba el cálculo integral y diferencial, la dinámica y la teoría de la gravitación y la creación de la óptica como ciencia experimental. A partir de él, los científicos perfeccionarían la investigación científica dando lustre al siglo XIX y XX.

¿LOS CIENTÍFICOS FILOSOFAN?

En numerosas ocasiones, no se ve claramente la relación estrecha que existe entre la investigación científica y la filosofía. Esta última juega un papel sumamente importante en la construcción del conocimiento. Una de las disciplinas que pueden ser un ejemplo del desarrollo implicado en la adopción de la investigación científica en lugar de solo filosófica es el caso de la Psicología; tomando al método científico llegaría a encuadrarse dentro de las ciencias experimentales.

La psicología pasaría de una investigación de características filosóficas a la investigación científica y terminaría encuadrándose dentro de las ciencias experimentales.

A pesar de ello, los grandes avances en la ciencia –y por ende, en la investigación científica – hicieron que el campo hipotético cobrara aún más relevancia, por lo que ciencia y filosofía fueron acortando distancias. Algunos de los más grandes científicos no pueden ser encasillados en uno u otro campo (filosofía o ciencia) pues ambas se integran básicamente tanto en su formación como en los universos que crean. Existen campos de estudio, como es el caso de la física teórica, que establecen estrechos lazos entre filosofía y ciencia. En la investigación científica coexiste una clara división de tareas; el científico se mueve dentro de los límites de la observación y la experimentación con sus hipótesis o teorías científicas, en tanto el filósofo debe examinar y descubrir los presupuestos de la investigación científica y formular hipótesis y teorías para arribar al modo óptimo de construir el conocimiento.

En la dimensión teórica e hipotética es donde se amalgaman ciencia y filosofía, pero lo estrictamente científico se encuentra en la observación y la experimentación.

POSITIVISMO LÓGICO O NEOPOSITIVISMO

Así se llamaba a la posición filosófica del Círculo de Viena y a la filosofía científica derivada de él. El Círculo se fundó en 1929 y reunía a filósofos, científicos y matemáticos. Se veían como fundadores de la concepción científica del mundo y se tomaba a la filosofía como auxiliar del trabajo científico.

Albert Einstein es uno de los científicos a los que resulta sumamente difícil encasillar solo en el método de investigación científica ya que su física teórica excede a las restricciones de los neopositivistas.

Este grupo consideraba a Wittgenstein, Einstein y Russell como los grandes representantes de la concepción científica del mundo, sin embargo, ninguno de ellos perteneció al Círculo. Einstein había transformado radicalmente las ideas de la física con respecto al universo. Russell, Whitehead y Frege construyeron la lógica sobre bases enteramente matemáticas y Ludwig Wittgenstein, gracias a su Tractatus Logico-Philosophicus, instauraría un análisis lógico del lenguaje considerando a las proposiciones atómicas como el elemento último, una entidad lingüística elemental. Wittgenstein diría que la posibilidad de reducir una teoría a enunciados atómicos era lo que permitía su verificación.

Portada de la edición del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein editado en 1922.

LAS IDEAS FALSABLES

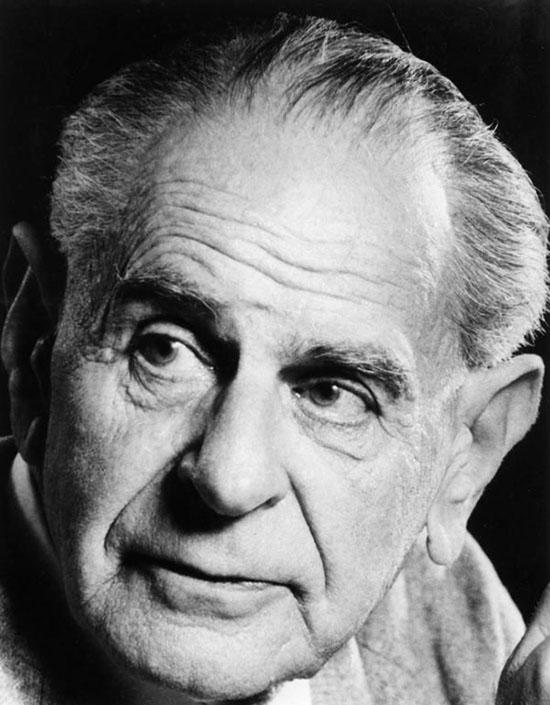

En esta instancia, haría acto de presencia el austríaco Karl Popper, doctor en filosofía cuyas obras más importantes, La lógica de la investigación científica y Conjeturas y refutaciones, inaugurarían una nueva corriente que se oponía sistemáticamente al neopositivismo: el racionalismo crítico.

Popper lograría establecer su sistema de la mano de cinco acciones fundamentales con respecto a las investigaciones que llevaban a cabo los neopositivistas, a saber:

Reemplaza el método inductivo por el hipotético-deductivo. |

Reinterpreta el fundamento empírico de la ciencia. |

Sustituye el principio de verificación por el de falsación. Una teoría científica no es verificable, pero sí refutable. |

Reemplaza la probabilidad como criterio de verdad por el de verosimilitud ya que esta última, fundada en la refutabilidad, combinaba la verdad con aumento de contenido, es decir, una teoría sería igual a su contenido de verdad menos su contenido de falsedad. Los indicadores de un progreso hacia la verdad entonces serían:

|

Rechaza el espíritu anti metafísico del neopositivismo, ya que la metafísica engendra teorías científicas; para Popper, cuando el neopositivismo anula a la metafísica, padece de dogmatismo y se aleja de la ciencia. |

Partiendo de esto, una vez que se presenta una hipótesis nueva se sacan conclusiones por medio de una deducción lógica. Esas conclusiones se comparan entre sí buscando determinar la coherencia interna del sistema.

Karl Raimund Popper, padre del racionalismo crítico.

Luego de ello, se compara con otras teorías para determinar si la nueva constituye un adelanto científico (si explica mejor, si tiene más contenido, si resuelve mejor los problemas que otras, etc.). Finalmente, se la somete a pruebas de observación, experimentación o aplicaciones: se mantiene vigente en tanto resista dichas pruebas. Si pasa exitosamente, la teoría se corrobora; si falla, la teoría es falsada.

Podemos comprender con esto que la ciencia progresa gracias a la constante refutación y derrocamiento de teorías científicas que son reemplazadas por otras mejores. En otras palabras, puede decirse que la base de la que parte la ciencia es, por sus mismos mecanismos de ejecución y de forma continua, la mejor versión del conocimiento humano. El espíritu de la investigación científica se cimenta en el ideal de la Ilustración, el desarrollo de todo el potencial de la humanidad.

Karl Popper construye su teoría desde el ensayo-error, de conjeturas y refutaciones pues considera que las teorías científicas no son recopilaciones de informaciones sino “invenciones audazmente formuladas”. Después de todo, desde que nacemos, así comenzamos a aprehender el mundo.