VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

El origen del lenguaje

Algunas teorías filosóficas sostienen que la metáfora es el fenómeno que da origen al lenguaje, ya que representa el primer instrumento mediante el cual el hombre pudo asimilar la experiencia y comprender el mundo.

¿Sabías qué?

En Grecia, los camiones de mudanzas llevan inscrita la palabra metaphoré, la cual proviene del mismo vocablo antiguo que da nombre a la metáfora.

METÁFORA Y CREATIVIDAD

Las metáforas creativas son un componente esencial de muchas obras literarias, especialmente las poéticas. Si quieres aprender más sobre la creatividad, ve a la página 30 de esta edición.

¿Sabías qué?

Caballos de fuerza es una expresión metafórica habitual para referirse a la potencia de un motor. Su empleo se debe a la relación histórica entre dicho animal y su empleo por parte del hombre.

Desde la Antigüedad, la metáfora ha sido entendida como un fenómeno propio del discurso artístico-poético. En efecto, los estudios clásicos la han definido como un recurso retórico y estilístico que produce una transferencia de significado. No obstante, la metáfora es una herramienta que utilizamos a diario, no solo como un elemento literario, sino como una propiedad fundamental de nuestro pensamiento, y es por eso que constituye un objeto relevante para la indagación filosófica.

IDEAS TRADICIONALES SOBRE LA METÁFORA

Desde Platón, la metáfora ha constituido un fenómeno que ha despertado el interés de filósofos, lingüistas e incluso científicos. Tradicionalmente, la metáfora ha sido definida como un recurso propio de los textos literarios, como una desviación de la norma, que solo es capaz de producir placer estético, pero que puede ser remplazada enteramente por otras expresiones con el mismo valor de significado sin ningún inconveniente. El lenguaje literal, a su vez, históricamente ha representado el lenguaje racional, preciso y apropiado, que no se aleja de la norma, y que es capaz de representar el mundo sin distorsión alguna.

De este modo, desde siempre la metáfora ha sido relegada a un ámbito preciso, acotado y restringido: el discurso de la literatura. Efectivamente, la idea tradicional es la que predomina en el común de las personas, que suelen entender a la metáfora como un mero artilugio literario, un “tropo” o “figura” que sustituye una expresión literal por otra distinta, de sentido figurado.

El término metáfora proviene del griego μεταφορ? y significa “traslado, desplazamiento, mudanza”.

METÁFORA Y COMPARACIÓN

Una de las definiciones más antiguas y difundidas de la metáfora la caracteriza como una comparación implícita que carece del nexo “como”. En este sentido, la frase “Juan es un monstruo” sería equivalente a “Juan es como un monstruo”. Sin embargo, aunque aún hoy en día es una de las más utilizadas para explicar el fenómeno, esta definición no resulta apropiada para describir muchos tipos de metáforas.

En definitiva, debido a la herencia platónica y a los estudios medievales, la metáfora usualmente se define como un elemento ornamental del discurso, un fenómeno periférico que se aleja de la verdad para introducir una figura no literal, imaginaria, y por lo tanto falsa. Además, suele caracterizarse como un recurso prescindible, ya que la tradición sostiene que puede ser remplazada por enunciados literales sin que haya ningún tipo de pérdida de sentido.

LA METÁFORA EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA

El filósofo griego Platón fue uno de los más grandes detractores de la metáfora, a la cual entendía, junto con la analogía, la metonimia y la alegoría, como un recurso propio del lenguaje figurativo: pensaba que los poetas no conducían a la verdad, sino que eran mentirosos debido al lenguaje que empleaban.

Por su parte, Aristóteles, discípulo de Platón, otorga una mayor importancia a la metáfora: en su célebre Poética, la definió como “la aplicación a una cosa de un nombre que es propio de otra”. De esta manera, este filósofo griego delimita dos conceptos: lo propio y lo transpuesto. En esta última categoría se incluyen la metáfora y los demás tropos. A diferencia de Platón, Aristóteles sí le asigna un carácter propio del conocimiento a la metáfora, ya que ésta nos permite conocer y nombrar cosas.

Los sucesores de Aristóteles, como Teofrasto y Quintiliano, por ejemplo, tomaron la definición del Estagirita y ahondaron en ella. No obstante, relegaron el aspecto cognitivo de la metáfora, es decir, su capacidad de funcionar como un instrumento para el conocimiento humano.

Aristóteles también es conocido como el Estagirita, porque nació en la ciudad griega de Estagira.

Para Platón, la metáfora representa un obstáculo que dificulta la pureza de la razón.

Sin embargo, a pesar de que los estudios clásicos han relegado a la metáfora a un lugar limitado y circunscrito a un determinado tipo de discurso, en la actualidad, el interés por la metáfora y su importancia cognitiva ha resurgido fecundamente y con más fuerza que nunca.

DOS PUNTOS DE VISTA

Fundamentalmente, existen dos puntos de vista completamente diferentes desde los cuales la metáfora ha sido abordada como objeto de estudio a lo largo de la historia.

| Metáfora como accidente lingüístico marginal | Metáfora como fenómeno central del lenguaje y el pensamiento |

|---|---|

|

Constituye únicamente un recurso retórico. |

Constituye uno de los principales mecanismos de conocimiento del ser humano. |

|

Su uso se limita a un conjunto acotado de tipos de discurso: literario, político, etc. |

Su uso se da en cualquier tipo de discurso: desde el literario hasta el cotidiano. |

|

Su principal objetivo es producir placer estético. |

Su función no es ornamental y estética, sino cognitiva. |

|

Puede ser reemplazada por enunciados literales sin pérdida de significado. |

Expresa significados que no pueden ser comunicados de otra manera. |

|

Es un hecho secundario del lenguaje. |

Es un hecho central del pensamiento que puede evidenciarse en el lenguaje. |

Si bien el primero de estos puntos de vista, es decir, el que caracteriza a la metáfora como un accidente lingüístico marginal, es el que ha predominado tradicionalmente, el segundo es el que parece ser el más apropiado para abordar el estudio de este concepto. Efectivamente, la metáfora es un fenómeno complejo, que se resiste a las generalizaciones, y que puede ser estudiado desde varias disciplinas, como por ejemplo la lingüística, la filosofía, la psicología, la biología y las ciencias cognitivas.

Desde este último punto de vista, la metáfora presenta tres características fundamentales:

LA IMPORTANCIA COGNITIVA DE LA METÁFORA

Debido a su capacidad de re-descripción del mundo, la metáfora se relaciona fuertemente con nuestras actividades vinculadas al conocimiento.

¿Para qué sirven las metáforas? ¿Son realmente algo más que un mero ornamento? ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la experiencia? Éstas son algunas de las interrogantes que se plantearon las ciencias con enfoques cognitivos a la hora de abordar el estudio de la metáfora. Frente a las posturas más tradicionales, el cognitivismo rescata fundamentalmente la aptitud de la metáfora de redefinir el mundo, es decir, su valor como instrumento de conocimiento.

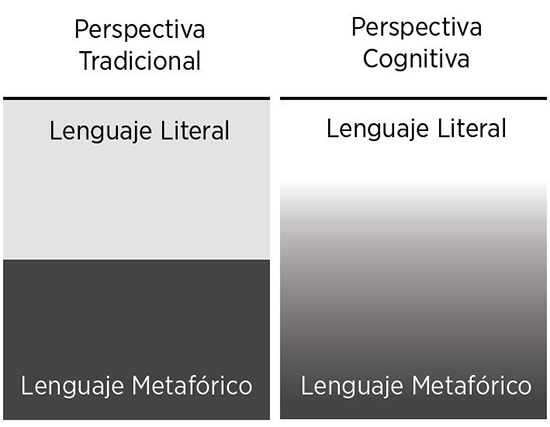

METÁFORA Y LITERALIDAD: FRONTERAS BORROSAS

Las teorías cognitivas, a diferencia de las más tradicionales, sostienen que la distinción entre un enunciado literal y uno metafórico es gradual: no es posible hablar de literalidad absoluta y algunas expresiones pueden ser más metafóricas que otras, por lo tanto no es adecuado caracterizar a la metáfora como una desviación o transgresión de la norma, ya que dicha norma no existe.

Entre lo literal y lo figurativo no hay una distinción del tipo “blanco-negro”, sino que existe una serie de matices.

Uno de los aspectos que permiten definir a la metáfora como un instrumento cognitivo es su capacidad de enunciar y alumbrar similitudes entre elementos dispares, de dominios diferentes, que hasta entonces permanecían ocultas. En este sentido, la metáfora funciona como una herramienta de conocimiento porque permite construir y establecer analogías entre cosas que naturalmente no son análogas.

En una metáfora como “Pedro es una máquina”, no estamos diciendo que Pedro es realmente una especie de robot o dispositivo electrónico, sino que ciertas características propias de las máquinas, pero no todas, pueden serle atribuidas.

MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DEL LENGUAJE

Los enfoques cognitivistas, además, también van más allá que los tradicionales porque consideran a la metáfora un fenómeno que no depende únicamente de la combinatoria de palabras, sino que, en un sentido más profundo, debe definirse como un hecho del pensamiento. Así, la metáfora hace interactuar conceptos en nuestra mente, y esta interacción puede observarse en la combinación de palabras empleadas. La metáfora, entonces, puede definirse desde un enfoque cognitivo como un fenómeno que influye y determina nuestra forma de experimentar el mundo.

El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos sino también —y fundamentalmente— para procesar información y para organizar la experiencia. Las teorías cognitivistas sugieren que nuestra experiencia y nuestros conocimientos, justamente, están organizados metafóricamente.

LAS METÁFORAS EN LAS CIENCIAS

La ciencia es una actividad humana que exige un lenguaje claro, transparente y apegado a los hechos. Según la definición tradicional, los estudios científicos deberían evitar emplear cualquier tipo de metáforas en su discurso. No obstante, y al contrario de lo que suele pensarse, el discurso de las ciencias no solo abunda en metáforas, sino que éstas representan un constituyente fundamental para el desarrollo científico. De este modo, expresiones metafóricas como “la sociedad es un organismo”, “la gran explosión (Big Bang)”, “el árbol evolutivo”, “los agujeros negros”, “la selección natural”, y muchas otras, a las cuales aceptamos con naturalidad como si fueran frases literales, crean conceptos que ayudan a expandir nuestro conocimiento y a re-describir tanto nuestra experiencia como la forma de entender nuestro Universo.

EL TIEMPO

Un claro ejemplo que muestra cómo nuestro sistema conceptual está organizado metafóricamente es el que se presenta con el concepto de tiempo. En el español, al igual que en muchas otras lenguas, el concepto de tiempo suele estar estructurado metafóricamente a partir de una serie de metáforas espaciales. Hablamos, entonces, de largos o cortos espacios temporales, y ubicamos al futuro delante y al pasado detrás, tomándonos a nosotros mismos como referencia espacial. Para nosotros, además, el tiempo ocupa un espacio, por eso podemos hablar de que tenemos mucho o poco tiempo del mismo modo en que podemos decir que tenemos muchos o pocos caramelos, amigos, lápices, etc.

Por otra parte, en nuestro sistema conceptual, el concepto tiempo está estructurado según la metáfora que lo entiende como una mercancía de la cual podemos o no disponer en abundancia, al igual que el dinero, por eso es habitual escuchar frases como “el tiempo es oro”, “me quedé sin tiempo”, “el tiempo ya no me alcanza”, etc. Desde esta perspectiva podemos llegar a la conclusión de que incluso el lenguaje más usual y cotidiano es altamente metafórico.

La metáfora no es un fenómeno lingüístico exclusivamente, pero sí puede estudiarse a partir de evidencias lingüísticas.

El importante filósofo contemporáneo Jacques Derrida sostiene que la metáfora es la única tesis de la filosofía, haciendo referencia al hecho de que todo el pensamiento occidental, desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, puede entenderse como el desarrollo de la metáfora de “los dos reinos”: lo material y lo inmaterial, lo físico y lo espiritual, lo sensible y lo carnal, etc.