VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

En 1976 se instauraría en Argentina un gobierno autoritario y dictatorial que no reconocería antecedentes en cuanto a la magnitud con que se llevó a cabo la violación de los derechos humanos. Desde 1930, una sucesión de golpes de Estado encabezados por militares, y con mayor o menor consenso de la sociedad civil, había cometido graves abusos en perjuicio de los derechos de los individuos: desde la supresión de los derechos políticos hasta la violación sistemática de las personas a través de torturas o de detenciones sin proceso judicial. Desde entonces se asistiría a una escalada paulatina de violencia en la que el Estado, durante los regímenes militares, iría abandonando sus atributos de regulador de los conflictos de la sociedad para convertirse en un Estado terrorista que prescindiría de la Justicia para eliminar a quienes consideraban sus enemigos.

Bandera Argentina simbolizando el período más cruento de la historia argentina

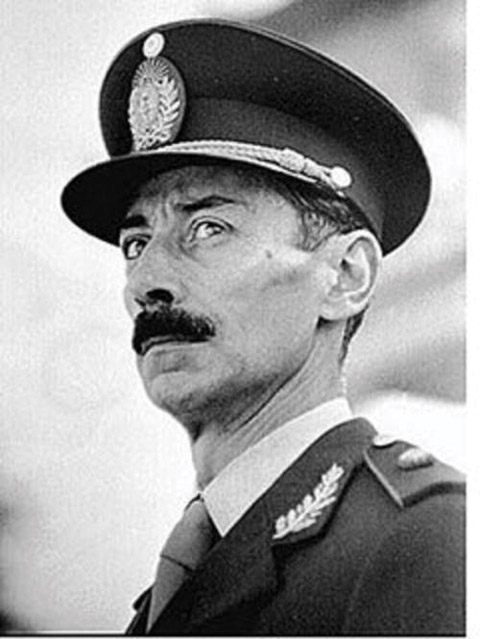

El régimen dictatorial encabezado por Jorge Rafael Videla, con la consigna de eliminar la subversión, cometería un verdadero genocidio que implicaría la desaparición de miles de personas. Los desaparecidos no eran solo guerrilleros; activistas sindicales y estudiantiles (universitarios y secundarios), políticos, intelectuales, periodistas, religiosos, artistas y hasta los mismos familiares de los desaparecidos engrosarían una larga lista. Tal como quedaría demostrado por la investigación de la CONADEP o por el mismo juicio a los comandantes en jefe del Ejército, el genocidio fue una operación cuidadosamente planificada y ejecutada por las Fuerzas Armadas, bajo su plena responsabilidad y con la colaboración de sectores civiles.

LA ELIMINACIÓN DEL ADVERSARIO: EL GOBIERNO DE VIDELA

En el contexto del desgobierno de María Estela Martínez de Perón, del descontrol de la violencia y de un fuerte vacío de la actividad política, el 24 de marzo de 1976 asumió el poder una Junta de comandantes en jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Así, los objetivos básicos del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” planteaban generalidades sobre la restitución de los valores occidentales y cristianos, la reconstrucción de la Nación, la promoción del desarrollo económico y la erradicación de la subversión; relacionado con este último propósito se mantuvo el estado de sitio, se crearon consejos de guerra y se reinstauró la pena de muerte. Mientras la actividad de los partidos políticos tradicionales fue suspendida, los partidos de izquierda fueron prohibidos. Además, se intervinieron la CGT, la CGE, los gobiernos provinciales y municipales. El Parlamento fue suprimido y reemplazado por el Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), formada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los jueces de la Corte Suprema fueron cesanteados.

Imagen de archivo que muestra el helicóptero que traslada a Isabel Perón una vez destituida por las Fuerzas Armadas. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 destituyó al gobierno constitucional y lo sustituyó por una junta militar al mismo tiempo que se disolvió el Congreso.

Por lo demás, la persecución a los sectores identificados con la guerrilla o simplemente con las organizaciones de izquierda, sería implacable y desde un primer momento habría innumerables detenciones y desapariciones. Solo en algunos casos aparecían los cuerpos de las víctimas.

Imagen de archivo que muestra a Emilio Eduardo Massera junto a Jorge Rafael Videla a pocos días de dar el golpe de Estado de 1976.

Ahora bien, estas situaciones no eran claramente visibles por la población. En primer lugar, debido a la fuerte censura informativa impuesta por las autoridades, que prohibía explícitamente comentar o hacer referencia a temas relacionados con “hechos subversivos”. De esta forma, toda información referida al tema era monopolizada y manipulada desde el Estado. En el mismo sentido se prohibiría la edición, circulación y venta de todo material escrito de carácter marxista, o considerado como tal por la Junta.

En segundo lugar, la violación de los derechos humanos se vinculaba a un consenso civil bastante generalizado respecto del nuevo gobierno. Un importante segmento de la población había recibido con alivio el golpe de Estado, pues suponía que las nuevas autoridades restaurarían el orden perdido durante la última etapa del gobierno peronista. Pocos pensaban, y menos aún se animaban a plantearlo públicamente, que la ruptura del orden institucional no resolvía el problema de la violencia y la corrupción generalizada.

Imagen de Jorge Rafael Videla, hoy condenado a prisión perpetua por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

Por otra parte, el gobierno no solo gozaba de un consentimiento silencioso sino también del apoyo explícito de las grandes organizaciones empresariales (rurales e industriales), bancarias y comerciales; de algunos políticos y de los grandes medios de prensa; de la Iglesia, que a través de la Conferencia Episcopal Argentina justificó el gobierno de facto, y también de importantes hombres de la ciencia y la cultura, quienes de una forma u otra otorgarían, al menos al comienzo, cierta legitimidad al régimen.

Asunción de José Alfredo Martínez de Hoz como Ministro de Economía en marzo de 1976. Representante del liberalismo económico en Argentina, estuvo profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales.

Asimismo, hacia fines de junio de 1976 el gobierno sancionó el “Acta de Responsabilidad Institucional”, una herramienta legal para juzgar y condenar la conducta de ex funcionarios y políticos. La aplicación del acta suponía para el implicado la pérdida de los derechos políticos o gremiales, la inhabilitación para ejercer cargos públicos o la detención a disposición del Poder Ejecutivo. El acta recayó sobre numerosos políticos y muchos de ellos serían detenidos o marcharían al exilio.

En este contexto, la decadencia de la guerrilla era inexorable. La fuerte militarización y el alejamiento de la política de masas la aislaron de la sociedad. Por otro lado, estaría cada vez más acorralada y antes de finalizar 1976 había perdido a varios de sus líderes. Sin embargo, la guerrilla asestaría sus últimos golpes importantes. Durante el primer año de gobierno militar asesinaría a varios altos oficiales, secuestraría y atentaría a miembros del gabinete, y colocaría una mortífera bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que causaría varios muertos y decenas de heridos.

La ESMA, uno de los más destacados centros clandestinos de detención durante la dictadura argentina. En la actualidad este edificio se ha convertido en el "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".

En una escalada represiva impresionante, cuyo momento más brutal sería el secuestro y desaparición de un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, en un hecho conocido como la “Noche de los Lápices”: los grupos de tareas conformados por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad multiplicarían su acción ilegal y paraestatal. Los secuestros se masificaron y las víctimas eran trasladadas a cualquiera de los más de 300 centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. Otras instalaciones secretas serían el Pozo de Banfield, Puesto Vasco, La Perla, Campo de Mayo, El Campito (conocido como Los Tordos), El Vesubio, e innumerables comisarías y cuarteles del Ejército.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

La operación represiva comenzaría a salir de la oscuridad hacia fines de 1976. Por lo demás, en marzo del año siguiente Amnesty Internacional publicaría un informe donde se criticaba al gobierno por el tratamiento de los detenidos y por la falta de respeto a los derechos humanos. Por supuesto, el gobierno rechazó la crítica y comenzó a plantear públicamente la existencia de una campaña para desprestigiar al país. Aún la misma Organización Internacional del Trabajo fustigó duramente la detención y desaparición de dirigentes gremiales y la falta de libertad sindical. Y fue especialmente importante la política del presidente norteamericano James Carter, cuya postura en pro de los derechos humanos provocaría un fuerte deterioro en la imagen internacional del gobierno militar.

Tradicional pintada de las Madres de la Plaza de Mayo.

La eficacia y la brutalidad de la represión ocultaban la magnitud de las desapariciones e impedía cualquier manifestación local al respecto. Sin embargo, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido se animarían a hacer pública su angustia y marcharon con pañuelos blancos en su cabeza en torno de la pirámide en la Plaza de Mayo en reclamo por la vida de sus hijos. Nacían así las Madres de Plaza de Mayo, convertidas desde ese momento en el centro de los reclamos por los desaparecidos en la Argentina.

EL CONFLICTO CON CHILE

Hacia 1971, los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de la Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal de Beagle al Reino Unido. El 2 de mayo de 1977 se comunicaba oficialmente el laudo arbitral británico referente a este conflicto, en el cual se establecería que las islas Picton, Lennox y Nueva pertenecían a Chile. El gobierno argentino decidió tomarse el plazo legal de nueve meses para establecer su posición y en enero del año siguiente declararía nula la decisión británica. Un mes más tarde Videla y Augusto Pinochet firmaban el acta de Puerto Montt, por la cual se comprometían a buscar los mecanismos de negociación adecuados para resolver el conflicto: se conformaron dos comisiones mixtas que no llegarían a ningún acuerdo e inmediatamente se registraron movimientos de tropas en ambos países.

Imagen de Augusto Pinochet. Su férrea dictadura en Chile y la presión argentina con respecto al Conflicto del Beagle por poco logran un enfrentamiento armado entre ambos países. No obstante, la intervención del papa Juan Pablo II evitó la guerra y condujo una mediación que llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, que solucionó el conflicto tras más de dos tercios de siglo de disputa.

Dadas las características de ambos regímenes, la guerra parecía inminente; no obstante, los dos gobiernos aceptarían la mediación papal. En diciembre de 1978 llegaba al país el cardenal Antonio Samoré y un mes más tarde se firmaba el Acuerdo de Montevideo, por el cual el papa Juan Pablo II se comprometía a buscar la solución del conflicto en forma pacífica. En diciembre de 1980 la mediación ofreció una propuesta en la que se ratificaba, en parte, el laudo británico que no satisfizo al gobierno militar, que, sin embargo, no la rechazó públicamente y demoró su respuesta. La guerra de Malvinas relegaría momentáneamente el tema a un segundo plano.

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE DEBILIDAD DE LA DICTADURA

Para el período comprendido entre 1978 y 1981 se nombraría presidente al general Videla, que abandonó el cargo de comandante en jefe del Ejército siendo reemplazado por el general Roberto Viola.

El Falcon verde, usado habitualmente en los secuestros de personas, se convirtió en un símbolo de la represión ilegal de la dictadura.

En junio de 1978 el régimen militar vivió su momento de gloria a expensas de un acontecimiento deportivo: el Campeonato Mundial de Fútbol. El gobierno invertiría más de 500 millones de dólares para generar la infraestructura adecuada (construcción y remodelación de estadios, rutas, aeropuertos y comunicaciones). Durante el mes que duró el acontecimiento, en la que el equipo argentino se coronaría campeón, tuvo lugar una impresionante movilización popular de apoyo a la selección nacional que, frente a la ausencia de cuestionamiento al gobierno, pudo aparecer como una manifestación de consenso popular al mismo.

Durante 1979 comenzarían a advertirse públicamente los primeros síntomas de debilidad del gobierno en un contexto en el cual aparecerían las grietas del plan económico. Si la desaparición y posterior asesinato de la diplomática Elena Holmberg demostraban los conflictos internos con el almirante Massera y su arma, la sublevación en septiembre del comandante del III Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, contra su jefe, el general Viola, revelaba las tensiones existentes entre duros y moderados en el Ejército. Si bien Menéndez no tuvo eco y fue relevado, dos meses más tarde el general Leopoldo Fortunato Galtieri reemplazaría a Viola como comandante en jefe. Por otro lado, el gobierno se hallaba cada vez más presionando internacionalmente por el tema de derechos humanos. En septiembre llegaría al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibiría numerosos testimonios sobre diversas formas de violación de los derechos humanos.

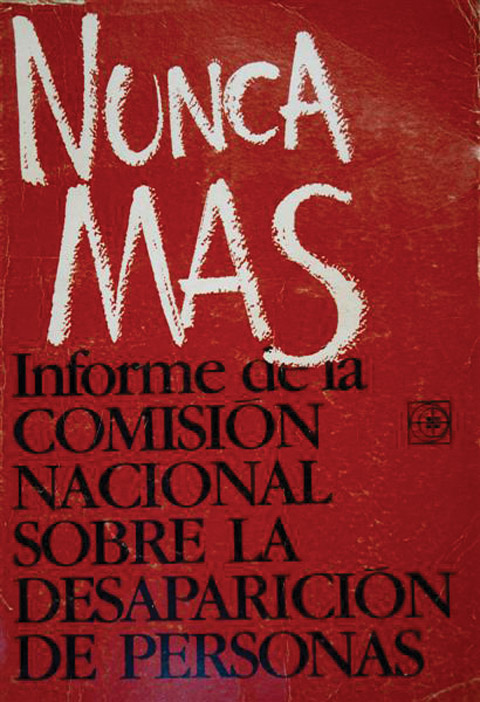

Tapa de la primera edición del libro que recoge el informe de la CONADEP respecto a las desapariciones ocurridas durante el Proceso de Reorganización Nacional. En él se sostiene que los derechos humanos fueron violados de manera sistemática por la represión estatal, utilizando una metodología del terror planificada cuidadosamente por los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Cuando comenzó a cambiar la coyuntura internacional debido a los triunfos conservadores de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos, el gobierno militar ingresaba en su declive. La liquidación del Banco de Intercambio Regional en marzo de 1980 haría emerger todo lo endeble del sistema financiero, situación que se extendería rápidamente a otras instituciones, generando la desconfianza de ahorristas e inversionistas. Además, las organizaciones de derechos humanos se hacían sentir cada vez más. Hacia octubre, y en medio de profundos enfrentamientos entre las tres armas, se designaba futuro presidente al general Viola.

EL DECLIVE

El nuevo presidente asumiría en medio de una situación compleja, caracterizada por la falta de consenso y de poder entre las distintas armas, y el lento pero evidente resurgimiento de la actividad política y sindical. Indudablemente, la economía era uno de los puntos más débiles, ya que no se había podido controlar la debacle económica caracterizada por quiebras de bancos y empresas, devaluación del peso y fuga de divisas.

Imagen de Leopoldo Fortunato Galtieri. De estilo tosco, para contener el fuerte descontento popular debido a la situación política y económica, intentó desviar las tensiones declarando la guerra a Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, abandonó el cargo tras el estrepitoso fracaso militar. (Mencionar Fuente TELAM)

Por otra parte, en el frente militar debió enfrentarse no solo con el disgusto de la Marina, que pretendía la presidencia para sí, sino también con las apetencias de poder de Galtieri. A su vez, la pérdida de poder del régimen era paralela al lento resurgimiento de la actividad política que, hacia mediados de 1981, vio nacer la Multipartidaria, integrada por los principales partidos políticos.

De este modo, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el general Viola entonces es desplazado por la Junta Militar, que designa presidente a Galtieri para completar el período presidencial. Con un estilo tosco y soberbio, el nuevo presidente evidenciaba su determinación de no poner plazos a la estadía militar en el poder.

Varias decisiones llevadas a cabo demostrarían la intención de Galtieri de convencer al frente internacional y de retomar los lineamientos iniciales del régimen. Sin embargo, el proceso recesivo siguió su curso y la protesta social también. El 30 de marzo de 1982 la CGT organizaría una manifestación contra la política gubernamental que tendría eco entre la población; la participación fue espontánea. Ante la sorpresa, el gobierno recurriría a la única arma que tenía: la represión. No obstante, más allá de la relativa pasividad del evento, ese día parecía haberse desencadenado el comienzo del fin de la dictadura. Pero la aceleración del proceso se debería a un hecho de características diferentes.

LA GUERRA DE MALVINAS

Dos días después de la movilización popular, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas al mando del general Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley (rebautizado Puerto Argentino) y ante la escasa resistencia de la reducida guarnición británica, ocuparon las Islas Malvinas. Tomado el archipiélago, se procedió a enviar mayores contingentes de soldados.

Las causas de esta trágica aventura militar se debieron a la irresponsabilidad de las erróneas previsiones de los mandos militares ya que contaban con el apoyo estadounidense y la supuesta indiferencia británica. El gobierno recurriría a esta alternativa para alinear a las Fuerzas Armadas detrás de un objetivo de reparación histórica. La mayoría de la sociedad manifestaría un entusiasta apoyo a la decisión, demostrado durante las grandes concentraciones populares en ocasión de la ocupación de las islas. Los medios de comunicación jugarían un rol determinante en la desinformación y en la tergiversación de lo que verdaderamente estaba ocurriendo.

No obstante, el éxito logrado en el frente interno contrastaría con los errados cálculos sobre la reacción británica. Así, Inglaterra decidiría recuperar las islas y, tras declarar un área de exclusión de 200 millas en torno de las Malvinas, envió su Armada. Gran Bretaña no dejaba ninguna otra posibilidad que la guerra, que comenzó el 1º de mayo. Las tropas argentinas, mal pertrechadas y alimentadas –y peor entrenadas–, no podían oponer una resistencia seria a su enemigo. El 14 de junio se rendían incondicionalmente. En el medio quedaron los cientos de soldados muertos en combate y el cruel e innecesario hundimiento del crucero General Belgrano por parte de la Armada británica en aguas de la zona de exclusión.

Monumento a los caídos en Malvinas.

La opinión pública, que había participado del burdo triunfalismo manejado por los comunicados oficiales, cambió rápidamente y repudió vivamente al régimen. Esta vez la convocatoria terminó con una dura represión policial. El 17 de junio Galtieri renuncia a la presidencia de la Nación; le había faltado cinco días para cumplir sus primeros seis meses de gobierno.

EL FIN DE LA DICTADURA

El desastre de Malvinas catapultaría al régimen militar hacia su final e iniciaría el proceso de transición democrática sin necesidad de pactar un traspaso de poder. La derrota desataría una crisis interna profunda que haría que las Fuerzas Armadas apenas pudieran articular el reemplazo de Galtieri por el general Reinaldo Benito Bignone sin el respaldo de la Armada y la aeronáutica, que se retiraron de la Junta Militar.

Marcha contra la ley de auto-amnistía promulgada por Reinaldo Bignone con la cual intentó crear un marco legal para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas ante posibles juicios por violaciones a los derechos humanos.

El principal objetivo del nuevo gobierno era ganar tiempo para negociar su salida del poder de la mejor manera posible. Esta salida debía implicar un acuerdo con las fuerzas políticas en torno a evitar la investigación de hechos de corrupción así como de la responsabilidad militar en la guerra contra la subversión. Agravada además por la aguda crisis económica y social, esta situación obligaría a aflojar los mecanismos represivos, con lo cual comenzarían a aparecer públicamente los reclamos sectoriales.

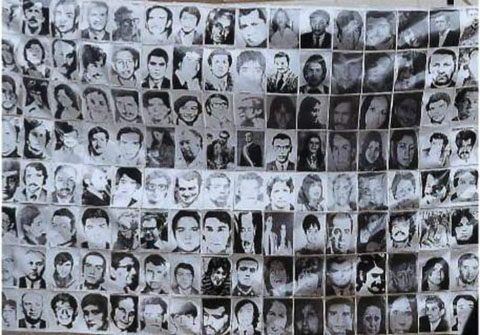

Marcha con fotos de desaparecidos durante un aniversario del golpe de Estado de 1976.

Uno de los elementos más importantes de este proceso sería el renacimiento democrático. La movilización política adquirió, a diferencia de una década atrás, características absolutamente pacíficas con el objetivo de recuperar las instituciones y las prácticas democráticas. Se produjo un notable resurgimiento de los partidos políticos que, debido a la participación masiva, fueron transformados y se convirtieron en canales de expresión de las demandas de la sociedad.

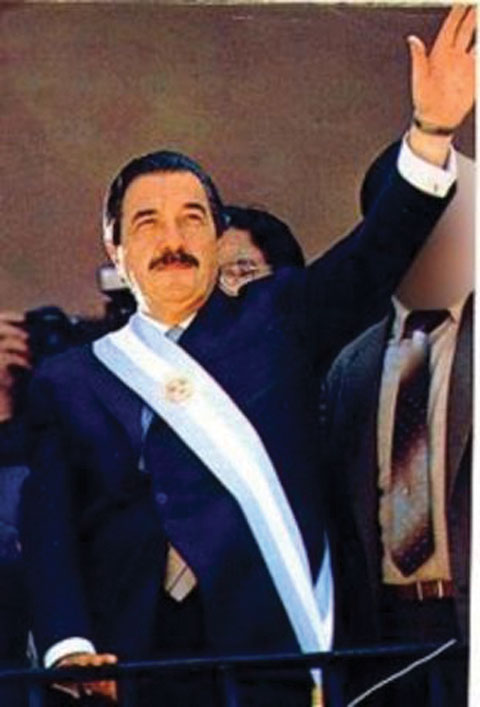

En este contexto político se aprestaban los principales candidatos partidarios para encarar la reconstitución de un gobierno democrático. La recomposición del peronismo y su aparato político estuvo guiada por los líderes sindicales de mayor protagonismo, y propugnaban como candidato a Ítalo Luder. Por el lado de la Unión Cívica Radical se encontraba Raúl Alfonsín, distinguido del resto de los políticos por sus fuertes críticas a los militares y su notable reclamo por los desaparecidos. Estos puntos fueron sustanciales para su futuro triunfo electoral, especialmente en contraposición a las intenciones de negociación manifestadas por el peronismo, y denunciadas como un pacto cívico-militar.

Imagen de Raúl Alfonsín. Al menos durante la última etapa de la dictadura criticó con firmeza a los militares y se preocupó por los derechos humanos. Con su discurso sedujo a amplios sectores de la sociedad, en pro de la profundización de la democracia, la restauración de la justicia y la modernización del Estado y la sociedad.

Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 1983. La UCR logró computar el 52 % de los votos, y el nuevo presidente asumió el 10 de diciembre de 1983. Finalizaba así la etapa más sangrienta de Argentina, donde el recurso permanente a la muerte, estuvo asociado a la imposición de transformaciones estructurales sobre la economía, la política, la cultura y la sociedad.