VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

También conocida como la “octava maravilla del mundo”, el canal de Panamá es una de las obras arquitectónicas más ambiciosas y productivas que ha creado el ser humano.

81 km de longitud, 91 a 300 m de ancho y 12,5 a 13,7 m de profundidad, son las medidas de la imponente vía de navegación que conecta el océano Atlántico (mar Caribe) con el Pacífico. Ubicada en el punto más estrecho del istmo de Panamá, este canal interoceánico es mucho más que una increíble obra de ingeniería: es además un ejemplo paradigmático de la compleja unión entre la habilidad del hombre y las fuerzas de la naturaleza.

Las máximas dimensiones permitidas son de 32,3 metros de ancho y 297,1 metros de largo.

Las máximas dimensiones permitidas son de 32,3 metros de ancho y 297,1 metros de largo.

Si bien las obras se iniciaron en 1880 bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps (presidente de la Panama Canal Company), los historiadores creen que la idea de crear un paso entre los dos océanos ya había sido vislumbrada por primera vez a inicios del siglo XVI por Vasco Núñez de Balboa, un explorador que cruzó Panamá en 1513. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1914 para poder ver la obra finalizada y contemplar por primera vez como una nave transitaba por el canal.

Historia

|

Ferdinand de Lesseps (1805 – 1894): debido al fracaso de su obra en Panamá quebró su compañía y tuvo lugar una de las crisis más importantes de la Tercera República Francesa. |

Tras el fracaso de Lesseps en la construcción del canal de Panamá, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para tomar la iniciativa. Para ello, en el marco de la independencia de Colombia, los panameños firmaron un tratado en el que se los obligaba a conceder perpetuamente el uso, ocupación y control de la franja del territorio que ponía en comunicación los océanos Atlántico y Pacífico, a cambio de $ 10 millones. En esta franja, denominada Zona del Canal, a cuya soberanía nunca renunció Panamá, se estableció una población de origen estadounidense en 1903.

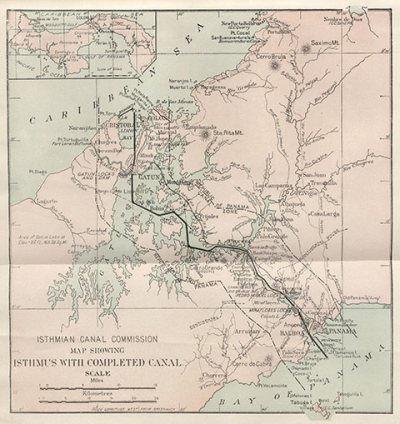

Mapa de comienzos de siglo XX que ilustra la ruta del canal.

Mapa de comienzos de siglo XX que ilustra la ruta del canal.

John F. Wallace fue el primer ingeniero en jefe durante el período de la construcción por parte de los estadounidenses, reemplazado por John F. Stevens en 1905. Stevens se hizo cargo de las obras hasta abril de 1907, pero fue el coronel George W. Goethals quien tuvo el mérito de completar el canal.

Los reclamos en torno a la recuperación de la autonomía sobre el canal de Panamá tienen una larga historia, pero las exigencias presentadas frente a la OEA en 1963 representaron un punto de quiebre. Dicho año, tras la represión de un grupo de estudiantes por parte de fuerzas estadounidenses (con un saldo de 22 muertos), las relaciones entre ambos países se rompieron y las exigencias para eliminar la cláusula de perpetuidad del tratado se hicieron más contundentes.

Omar Torrijos, presidente de Panamá a partir de 1968, consiguió el anhelado logro sin dejar muy conformes ni a los sectores más conservadores ni a los más nacionalistas. El tratado Torrijos-Carter, firmado en septiembre de 1977, indicaba que Panamá obtendría el pleno control del canal en el año 2000, aunque el gobierno estadounidense se reservaba el derecho a intervenir en la zona si lo consideraba oportuno para sus intereses; también se estipulaba la retirada de las tropas estadounidenses y mayores beneficios para Panamá por la explotación del canal. El tratado fue ratificado por los panameños mediante un referéndum nacional.

La inversión total en la construcción fue de $375,000,000 incluyendo los 10 millones pagados por Estados Unidos a Panamá para quedarse perpetuamente la Zona del Canal. Otros historiadores hablan de un costo de $387,000,000, pero esta cifra incluye el gasto que se realizó para fortificar la obra, dinero que debe ser considerado por separado del de la construcción.

Sin embargo, el costo de vidas es una cifra que resulta todavía más sorprendente: solo entre 1904 y 1913, un total de 56,307 personas estuvieron trabajando en la construcción; se calcula que más de 25 mil murieron a causa de enfermedades y accidentes durante los 34 años que llevó hacer la obra.

¿Cómo funciona el canal de Panamá?

El canal de Panamá sigue el curso del río Chagres, cuyo valle se inundó (presa de Gatún) para salvar el desnivel entre el Pacífico y el Atlántico y asegurar el aporte constante y necesario de caudal. Además, se hicieron tres grandes esclusas denominadas Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, en honor a los poblados donde fueron construidas; la primera se ubica en el lado Atlántico, mientras que las otras dos se encuentran en el Pacífico.

Esclusa de Gatún.

Esclusa de Gatún.

Las esclusas son compartimientos con puertas de entrada y salida que funcionan como elevadores de agua que suben las naves desde el nivel del mar hacia el nivel del lago Gatún (26 metros sobre el nivel del mar). De esta manera, los barcos pueden navegar a través del cauce del canal, en la cordillera central de Panamá.

Vista panomárica de la gran obra.

Vista panomárica de la gran obra.

El tamaño de la imponente obra es realmente desconcertante y verla en plena actividad es un espectáculo asombroso. Las cámaras de las esclusas, una especie de escalones, miden 33,53 metros de ancho por 304,8 metros de largo. Sin embargo, no todos los barcos pueden aprovechar este paso: las máximas dimensiones permitidas son de 32,3 metros de ancho y 297,1 metros de largo.

Para subir y bajar las naves se utiliza el agua del lago Gatún que es vertida en las esclusas por medio de un sistema de alcantarillas principales. Las mismas se extienden por debajo de las cámaras desde los muros laterales y el muro central.

Otra parte importante del canal es el corte culebra. Se trata de la parte más angosta y se extiende desde el extremo norte de las esclusas de Pedro Miguel hasta el extremo sur del lago Gatún, en Gamboa. Para poder realizar este segmento de aproximadamente 13,7 kilómetros de largo fue necesario excavar a través de roca y piedra caliza de la cordillera central.

En la actualidad, entre 13 mil y 14 mil naves de todo el mundo transitan, cada año, a través del canal de Panamá. Los viajes de un extremo al otro se realizan a diario y demora entre 8 y 10 horas transitarlo por completo.

Se calcula que desde el momento de su inauguración en 1914 han transitado este paso marítimo más de 700.000 barcos.

Se calcula que desde el momento de su inauguración en 1914 han transitado este paso marítimo más de 700.000 barcos.

Económicamente hablando, es una obra de suma importancia para Panamá debido a que las actividades de transporte comercial que allí se realizan representan alrededor del 5 % de comercio mundial. Además, cuenta con alrededor de 9 mil trabajadores y un funcionamiento permanente, 24 horas al día, 365 días al año.