Fue el primer gobernador electo en Argentina por medio del voto secreto, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, su mayor legado para la región lo llevó a cabo en el área educativa. Su voluntad y convicción fueron imprescindibles para que Santa Fe contara con escuelas y una adecuada formación docente. También tuvo una participación importante en la creación del Colegio Nacional de Santa Fe.

Período de formación

Nació en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el 3 de septiembre de 1876, en el seno de una familia de ideas conservadoras. En esa localidad realizó los estudios básicos y más tarde, en 1893, se recibió de maestro primario en la Escuela Normal.

La docencia siempre fue su primera vocación. En 1893 se trasladó a Paraná, Entre Ríos, para cursar estudios en la escuela normal de esa ciudad. Allí se familiarizó con las ideas del positivismo, corriente filosófica dominante en aquella época, y su aplicación al área de la pedagogía. En 1895 obtuvo el título de profesor. Durante estos años desarrolló ideas políticas personales y decidió ingresar en la Unión Cívica Radical, partido político de tendencias opuestas al conservadurismo en el que había crecido.

Menchaca pasó de Paraná a Córdoba. En la universidad estudió primero para farmacéutico y se tituló en 1898; y luego para médico cirujano, grado que consiguió en 1901.

Unión Cívica Radical

Este partido político, uno de los más antiguos de América Latina, fue fundado en 1891 por Leonardo Alem. Gobernó Argentina en ocho oportunidades, a través de los presidentes Hipólito Yrigoyen (en dos oportunidades), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. El partido define su ideología como “igualitarista”; busca defender los derechos sociales y el desarrollo y la dignidad de los seres humanos.

En santa fe

Menchaca decidió establecerse en la ciudad de Santa Fe, donde ejerció como médico. Trabajó en el Hospital de la Caridad, entre otros. Su relación con la ciudad se hizo muy estrecha a raíz de dos terribles eventos que la azotaron a principios del siglo XX: el brote de peste bubónica y la inundación debida a la crecida del río Paraná. Durante ambos acontecimiento, Menchaca se mostró muy comprometido con la comunidad, y puso todo su conocimiento y su energía para socorrer a los enfermos y damnificados y acompañar a sus conciudadanos en la recuperación y el regreso a la normalidad. Su labor le valió ser nombrado presidente del Consejo de Higiene de la Provincia en 1910.

Algunos años antes, en 1904, tuvo la oportunidad de comenzar a hacer realidad sus ideales como docente al impulsar la fundación del Colegio Nacional de Santa Fe. También contribuyó en la creación de la Escuela Nacional de Comercio, de la Facultad de Farmacia y Obstetricia de la Universidad Provincial (de la que fue decano en 1910) y del Museo Escolar Florentino Ameghino, que actualmente lleva el nombre de Museo Provincial de Ciencias Naturales.

la ley sáenz-peña

Después de una exitosa carrera como diplomático, Roque Sáenz-Peña ganó las elecciones a la presidencia de Argentina en 1910. No culminó su mandato debido a graves dolencias físicas que le causaron la muerte en 1913. Sin embargo, durante su breve tiempo en el poder puso gran empeño en uno de los principales objetivos de su gestión: la depuración del sistema electoral.

En efecto, los fraudes eran una práctica recurrente en las elecciones argentinas. La compra de votos, el amedrentamiento y las amenazas contra los votantes y el método de “lista completa”, que adjudicaba todos los cargos en disputa a la fuerza política que más votos obtuviera, eran mecanismos que permitían que una misma fuerza política conservara el poder indefinidamente.

Para poner fin a esta situación e instaurar una verdadera democracia en la cual la mayoría, además de concurrir a las urnas, efectivamente eligiera el gobierno que deseaba, Sáenz Peña promulgó la ley que lleva su nombre y que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para todos los varones mayores de 18 años. Excluidas las mujeres, aún no se trataba de una democracia plena, pero esta ley constituyó un importante paso en esa dirección.

gobernador electo

En la Unión Cívica Radical, la ley Sáenz-Peña generó un intenso debate. El principal líder del partido, Hipólito Irigoyen, era escéptico en cuanto al poder de la nueva ley para impedir el fraude electoral. Pero otros dirigentes, entre ellos Menchaca, pensaban que el partido, que hasta ese momento había seguido una política abstencionista, debía tomar el riesgo de participar.

Después de muchas discusiones y negociaciones, se acordó que la convocatoria a elecciones para la gobernación de Santa Fe sería como un globo de ensayo: el partido participaría. Junto con su compañero de fórmula, Ricardo Caballero, para vicegobernador, Manuel Menchaca se presentó a las elecciones para gobernador de Santa Fe por la UCR. Como principales adversarios tenía a Lisandro de la Torre, apoyado por la Liga del Sur, y a Estanislao López, candidato del Partido Constitucionalista.

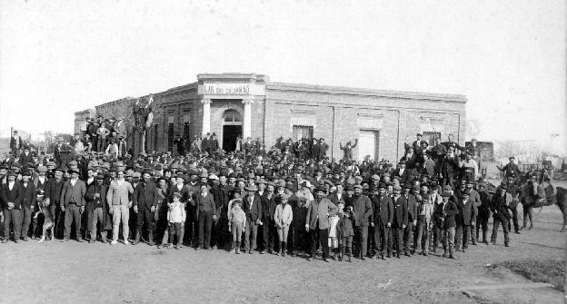

El 31 de marzo de 1912 se llevó a cabo la votación y los resultados favorecieron a Menchaca, con aproximadamente 25.000 votos sobre Lisandro de la Torre, quien obtuvo alrededor de 17.000. Menchaca se convirtió así en el primer gobernador en Argentina elegido por voto popular, secreto y universal.

obras de gobierno

El 12 de mayo de 1912 Menchaca asumió como gobernador de la provincia. Entre las principales obras de su mandato, que culminó en 1916, podemos mencionar la construcción de una red de caminos que conectara las principales localidades de la provincia y la construcción de numerosas escuelas, entre ellas la Escuela de Mecánica Agrícola.

También se recuerda a Menchaca por su actitud conciliadora durante el Grito de Alcorta: rebelión de arrendatarios rurales, la gran mayoría de ellos inmigrantes españoles e italianos, llamados chacareros, quienes protestaron contra las condiciones en que les eran concedidas las tierras para la siembra, unas condiciones totalmente favorables para los propietarios que mantenían a los campesinos en una perpetua miseria.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

Una vez terminado su mandato al frente de la gobernación de Santa Fe, Menchaca continuó su vida pública y se desempeñó en diversos cargos. En 1921 presidió la Convención Constituyente que reformó la Constitución de Santa Fe. Entre 1934 y 1936, fue elegido intendente de la capital santafecina.

Luego se retiró a la vida privada. Se mudó a Buenos Aires, donde falleció el 26 de agosto de 1969, con 92 años de edad.

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS