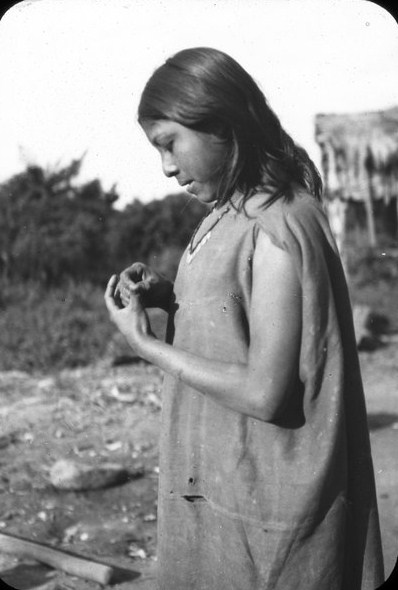

Son originarios de los llanos colombovenezolanos y representan una de las culturas ancestrales más resilientes de la región. Con una cosmovisión profundamente ligada a la naturaleza, los cuiba han preservado sus tradiciones, lengua y prácticas de subsistencia, a pesar de las presiones modernas.

ORIGEN

Se remonta a los vastos llanos colombovenezolanos, donde desarrollaron una cultura profundamente conectada con su entorno. Como parte de la familia lingüística guahibo, su historia se entrelaza con la de otros pueblos indígenas de la región. Se cree que sus raíces se extienden miles de años atrás, adaptándose a las condiciones de las sabanas y bosques tropicales.

Su estilo de vida nómada o seminómada, centrado en la caza y la recolección, refleja una relación simbiótica con la naturaleza. Aunque su origen exacto aún es un tema de estudio, su legado cultural y resistencia evidencian una identidad enraizada en la tierra y sus tradiciones ancestrales.

COSMOVISIÓN

Está arraigada en su conexión con la naturaleza y el universo espiritual. Para este pueblo indígena, todos los elementos de su entorno, animales, plantas, ríos y montañas, poseen un espíritu y un significado sagrado. Su visión del mundo se basa en la armonía entre lo físico y lo espiritual, donde los rituales y las prácticas chamánicas juegan un papel central para mantener el equilibrio.

Los cuiba creen en la existencia de seres superiores y espíritus ancestrales que influyen en su vida cotidiana. Esta cosmovisión no solo guía sus prácticas de subsistencia, sino que también fortalece su identidad cultural y su resistencia frente a los cambios externos.

ECONOMÍA

Se fundamenta en una relación sostenible con su entorno natural. Basada principalmente en la caza, la pesca y la recolección, sus prácticas reflejan un profundo conocimiento ecológico y una adaptación eficiente a los recursos de los llanos colombovenezolanos. La caza de animales, como venados y chigüiros, junto con la pesca en ríos y caños, complementa la recolección de frutos silvestres y raíces.

Esta economía de subsistencia se organiza de manera comunitaria, fortaleciendo los lazos sociales y la distribución equitativa de recursos. Aunque han enfrentado presiones externas, los cuiba mantienen estas prácticas como parte esencial de su identidad cultural y resistencia.

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS