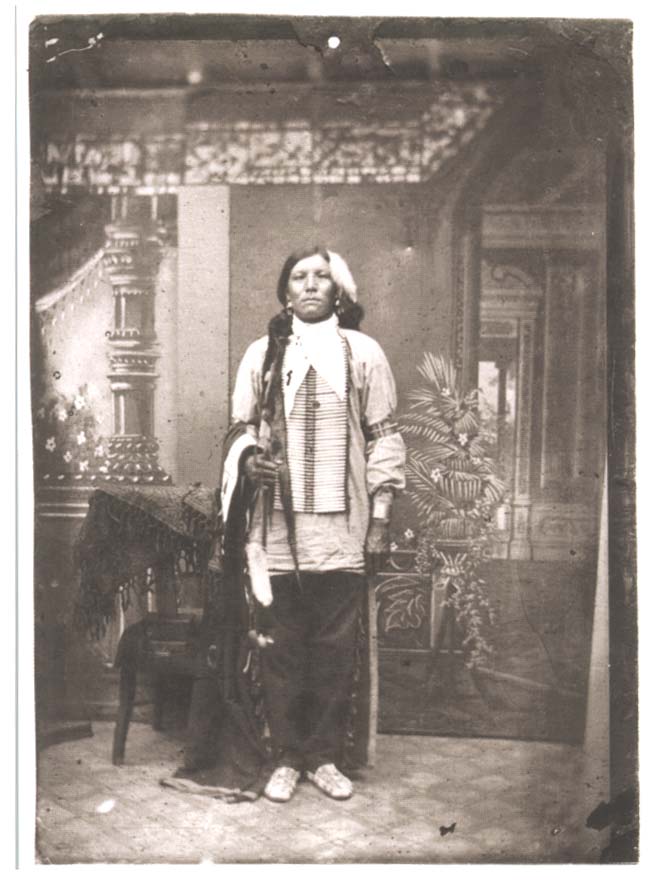

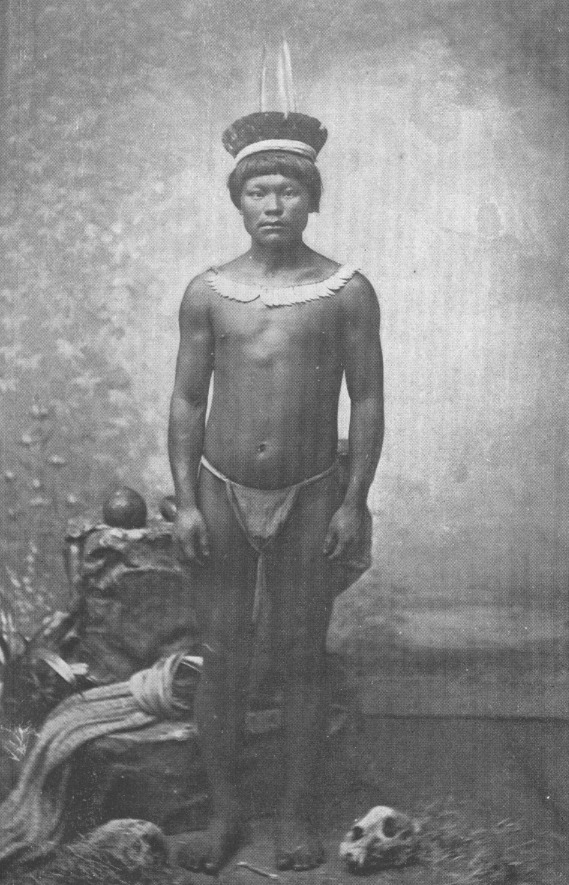

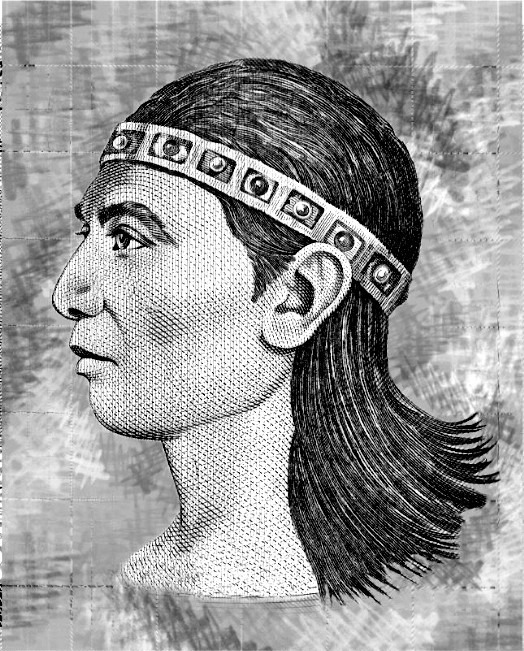

Joseph nació en 1840, en el valle de Wallowa, el territorio de la ondulante agua, al noreste de Oregón, el lugar de nacimiento de su padre y de sus antepasados. Como líder de los nez percé, destacó por su papel en las guerras por defender a su pueblo y, especialmente, por su elocuencia y sus discursos.

primeros años

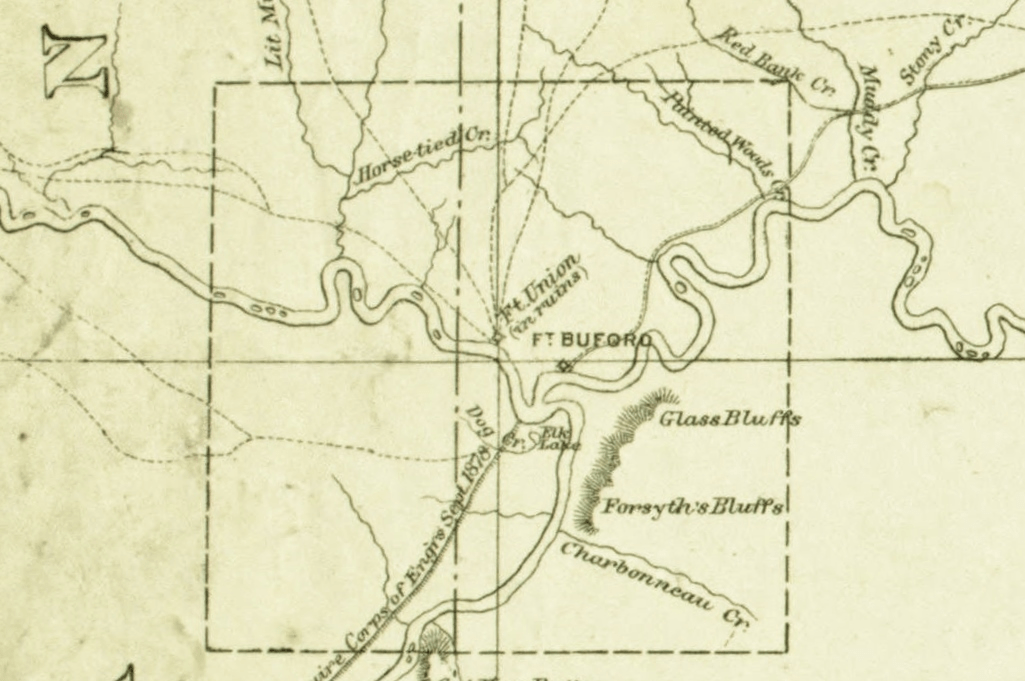

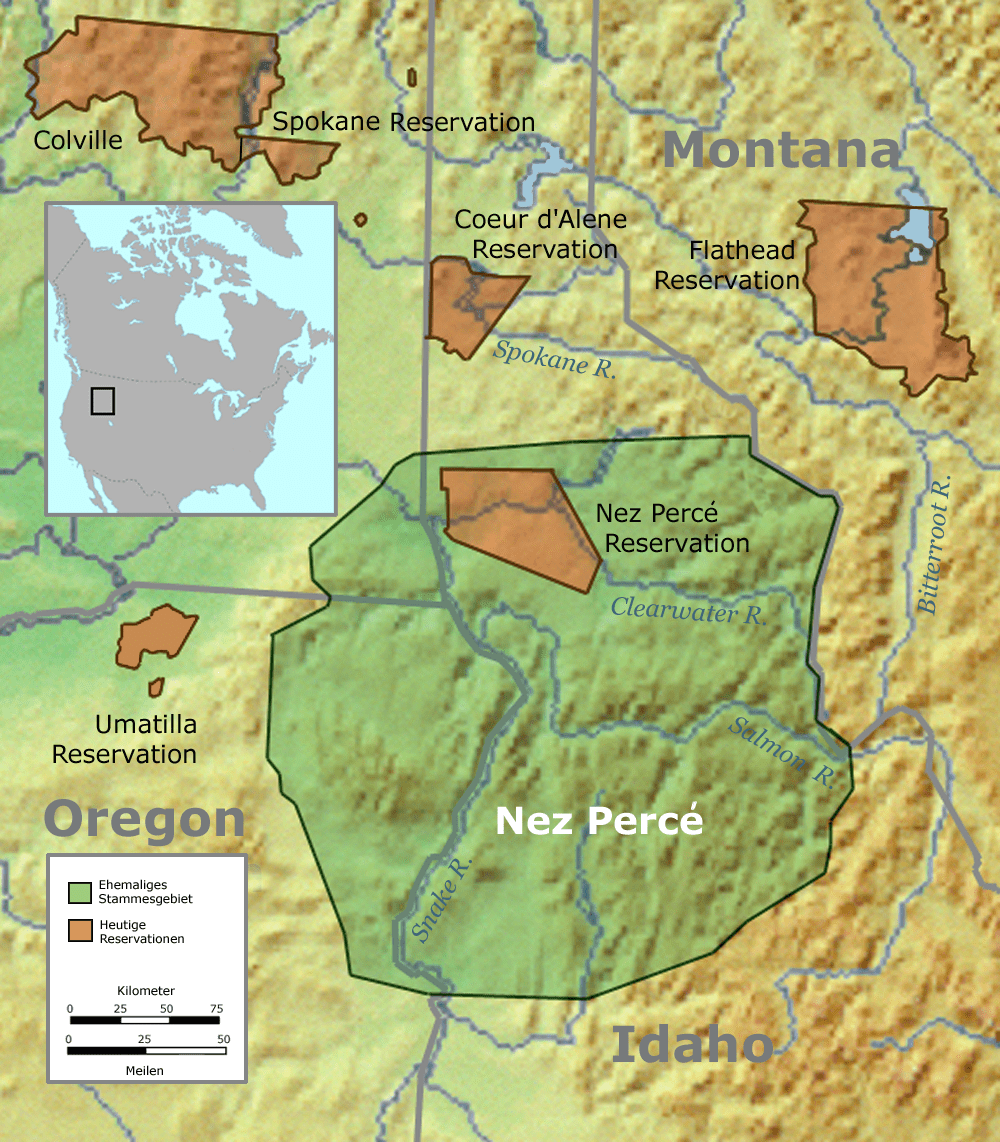

Desde su primer encuentro con cazadores de pieles blancos, hacia 1750, los shoshoni habían vivido siempre en paz con los blancos. Mientras Joseph crecía, cada vez se introducían más blancos en el territorio de la tribu. En 1855, los nez percé se declararon dispuestos a renunciar a una parte de su territorio en favor de los Estados Unidos. El territorio era inmenso y ofrecía suficiente espacio para todos. Sin embargo, pronto se mostraría que la ambición de los colonos, que cada vez querían más tierra, jamás sería satisfecha.

En 1863, el gobierno convenció a algunos jefes de los nez percé para que renunciaran a la mayor parte del territorio que les quedaba y se fueran a la reserva de Lapwai, en el actual estado de Idaho. Joseph tenía entonces veintitrés años. Dos terceras partes de todos los jefes indios, entre ellos también el padre de Joseph, se negaron a firmar ese acuerdo. Lo llamaron el “acuerdo del robo” y no se preocuparon de lo que ponía. Siguieron viviendo como hasta entonces, sin preocuparse lo más mínimo de los límites de la reserva.

asume el liderazgo

En 1871, Joseph sucede a su padre en el puesto de jefe. En los últimos años, los ganaderos blancos se habían adentrado hasta el valle de Wallowa para establecerse allí. Joseph estaba muy dolido con aquellos colonos:

“Nos robaron muchos caballos y no pudimos recuperarlos porque éramos indios. Espantaron a muchas de nuestras reses. Algunos hombres blancos reunieron a nuestras terneras y las marcaron con su propio hierro, con el fin de que fueran declaradas de su propiedad. No teníamos ningún amigo que pudiera representar nuestros intereses ante los tribunales blancos”.

El comisario jefe para Asuntos Indios en Oregón invitó a Joseph a una consulta y le explicó que ahora su tribu tenía que irse a la reserva de Lapwai, independientemente de si quería ir o no.

Al principio, los funcionarios de Washington se pusieron al lado de Joseph. La Oficina de Asuntos Indios declaró que el valle de Wallowa seguía perteneciendo a la tribu de Joseph, ya que él jamás firmó el convenio de 1863. Los blancos recibieron la orden de abandonar el territorio, pero se negaron.

En su lugar, construyeron carreteras y puentes y amenazaron a los indios con expulsarlos violentamente. Como quiera que cada vez eran más los blancos que venían a asentarse en ese territorio, el gobierno retiró su decisión.

negociador y diplomático

En 1875, el presidente Grant concedió a los blancos libertad para la colonización del valle de Wallowa. Joseph quería evitar una dura confrontación y se fue a otra zona del valle, lejos de los asentamientos, cada vez más numerosos, de los blancos. “Si la tierra nos pertenecía antes, entonces nos sigue perteneciendo, ya que nosotros jamás la hemos vendido”. Ésa era su convicción. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más tensa. Dos ganaderos blancos acusaron a un joven indio del robo de ganado y lo mataron a tiros. Joseph pidió a su pueblo que conservara la calma, pero los colonos tenían miedo de que se produjera un levantamiento y pidieron protección militar.

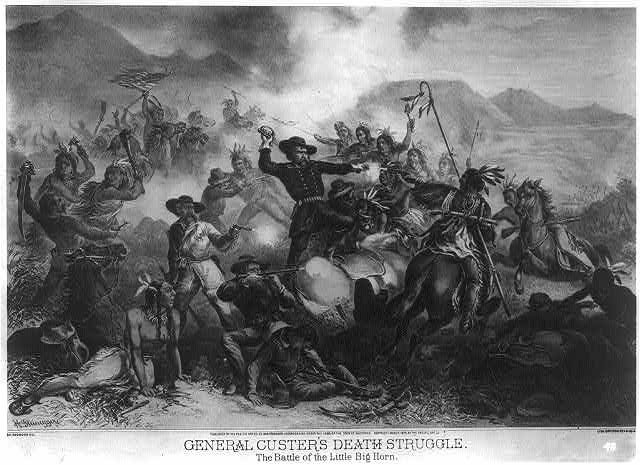

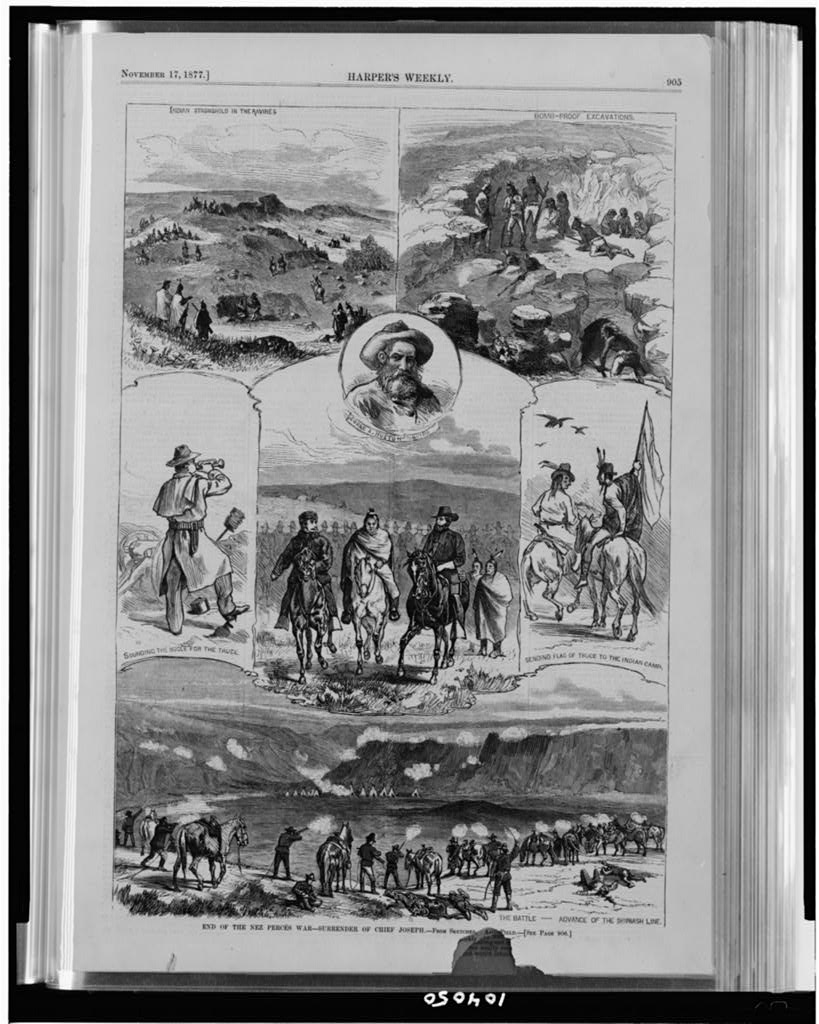

Cuando, finalmente, en mayo de 1877, el general de brigada Oliver Otis Howard recibió la orden de enviar sus tropas al valle de los nez percé, la confrontación se hizo inevitable. Joseph se había visto siempre a sí mismo como un diplomático y hasta el 17 de junio de 1877 jamás había participado en una batalla. La guerra de los nez percé duró todavía hasta el otoño de 1877.

estratega militar

Joseph y los demás jefes indios se reunían durante las batallas para asesorarse y planificar juntos la estrategia. De acuerdo con la tradición de la tribu, ninguno de esos jefes tenía más poder que los otros. Sin embargo, cuanto más duraba la guerra contra el ejército, más claro estaba que Joseph se convertía en la figura simbólica de la resistencia. Incluso sus enemigos tuvieron que reconocer que era un estratega militar genial, “un Napoleón indio”, como escribían los periódicos. Y eso sin ninguna experiencia militar que pudiera haberlo guiado. “El Gran Espíritu”, así lo indicó él, “habla al corazón y a la cabeza de un hombre y le dice cómo debe defenderse”.

fin de la rebeldía

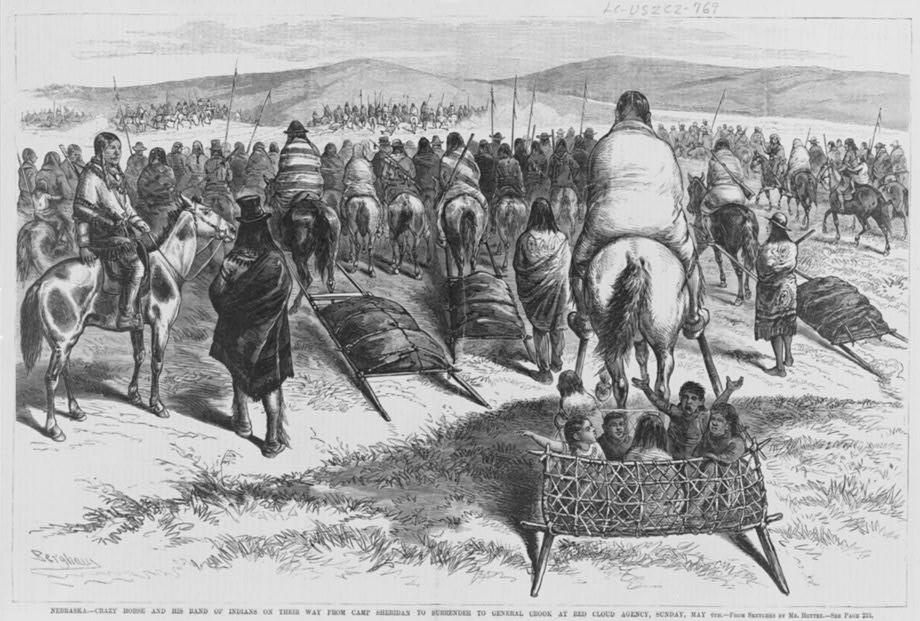

Finalmente Joseph fue derrotado por el General Miles. El 5 de octubre de 1877 presentaba su rendición:

“Decidle al general Howard que conozco su corazón. Lo que me dijo antes, lo tengo en mi corazón. Estoy cansado de luchar. Han matado a nuestros jefes. Cristal Observador está muerto. Too~hul~hul~suit está muerto. Todos los ancianos están muertos. Ahora son los jóvenes los que tienen que decir «sí» o «no» (es decir, votar en el consejo). El que conducía a los hombres jóvenes (el hermano de Joseph, 0llokot) está muerto. Hace frío y no tenemos mantas. Los niños pequeños se mueren de frío. Mi pueblo, algunos de ellos, ha escapado a las colinas y no tiene ni mantas ni comida. Quiero tener tiempo para cuidar a mis hijos y ver a cuántos de ellos puedo encontrar, tal vez los encuentre entre los muertos. Escuchadme, queridos jefes; mi corazón está enfermo y cansado. ¡Desde este momento, en esta posición del sol, no lucharé ya más!”. Se les prometió que volverían a Idaho, pero la promesa no se cumplió. Cuando Joseph lo supo sólo comentó: ¿Cuándo aprenderá el hombre blanco a decir la verdad?”.

Fueron conducidos a la reserva de Ponca, donde morían por las epidemias. “Jamás debieron traernos a una tierra donde el clima resulta un veneno para nuestra salud, a un sitio donde nosotros no podemos vivir, donde la tierra no nos deja vivir”, dijo Joseph. En primavera de 1879, Joseph viajó a Washington para presentar sus protestas sobre la vida en la reserva de Ponca ante altos funcionarios del gobierno. “Quiero que los blancos aprendan a entender a mi pueblo”, les indicó:

“Algunos de vosotros consideráis a los indios como salvajes. Eso es un gran error. Os hablaré de mi pueblo y después podréis opinar si un indio es una persona o no… Hace tiempo que llevo una pesada carga, ya desde que era un niño.Entonces aprendí que nosotros éramos sólo unos pocos, pero que había muchos, muchos hombres blancos y que no podríamos igualamos con ellos. Éramos como corzos. Ellos eran como osos grizzli.

Nosotros teníamos poca tierra, ellos poseían mucha tierra. Nosotros estábamos contentos de dejarlo todo tal como estaba, como un día lo había creado el Gran Espíritu. Los blancos no, ellos cambiaron el cauce de los ríos, trasladaron montañas, si les gustaban de otra forma… De que se haya llegado a la guerra, les echo la culpa por igual a nuestros jóvenes guerreros y a los hombres blancos.

Culpa tiene el general Howard, que no dio suficiente tiempo a mi pueblo para reunir a sus manadas en Walowa. Él no tenía ningún derecho a expulsarme de Walowa. Juro que ni mi madre ni yo jamás vendimos este territorio. Sigue siendo nuestro territorio. Quizá ya jamás sea nuestra patria, pero los restos de mi padre descansan allí y yo lo quiero así, de la misma forma que amo a mi padre. Me fui de allí para evitar un derramamiento de sangre… Si el hombre blanco quiere vivir con nosotros en paz, entonces habrá paz. No tiene por qué haber más levantamientos. Tratad a todas las personas como iguales. Dad a todos la misma posibilidad para vivir y crecer. Todas las personas han sido creadas por el Gran Espíritu. Todos son hermanos. La Tierra es la madre de todas las personas y todas las personas deben tener los mismos derechos sobre ella… Si el hombre blanco nos trata como trata a su igual, no habrá ninguna guerra. Entonces todos tendremos los mismos derechos, como los hermanos de un mismo padre y una misma madre, con un cielo sobre nosotros y una tierra a nuestro alrededor y un gobierno para todos”.

nuevos asentamientos

Entre tanto, miles de personas apoyaban la causa de Joseph en todo el país. El coronel Miles, que ya era general, y otros blancos influyentes presentaban constantemente solicitudes ante el gobierno. En la primavera de 1885, los nez percé fueron autorizados, por fin, a abandonar la reserva de Ponca y a regresar al noroeste. De las cuatrocientas diecisiete personas que habían capitulado con Joseph, solamente vivían doscientas sesenta. Cuando llegaron a Idaho, fueron separadas en dos grupos. Uno de ellos fue llevado bajo escolta militar a la reserva de Lapwai. Joseph y los otros fueron enviados a la reserva de Colville, en el estado de Washington. Joseph seguía confiando en el regreso a Wallowa.

“Quiero vivir allí otra vez”, le contó a un amigo, “donde están enterrados mi padre y mi madre, yo estaría satisfecho si el gobierno le diera allí a mi pueblo un pequeño trozo de tierra y un maestro”.

En el año 1900 visitó el valle por primera vez desde la guerra. Habían pasado más de veinte años. Alambradas y canales de regadío atravesaban la tierra y, en los recodos del río Wallowa, habían crecido ciudades. Sin embargo, en realidad, el valle no había cambiado. Ciertamente, ahora las personas vivían en casas de piedra en lugar de tipis; pero, seguían criando reses y caballos, lo mismo que los indios entonces. Joseph visitó la tumba de su padre y participó en una reunión pública en la que se le comunicó que ni a él ni a su tribu se le vendería jamás terreno en ese valle.

muerte

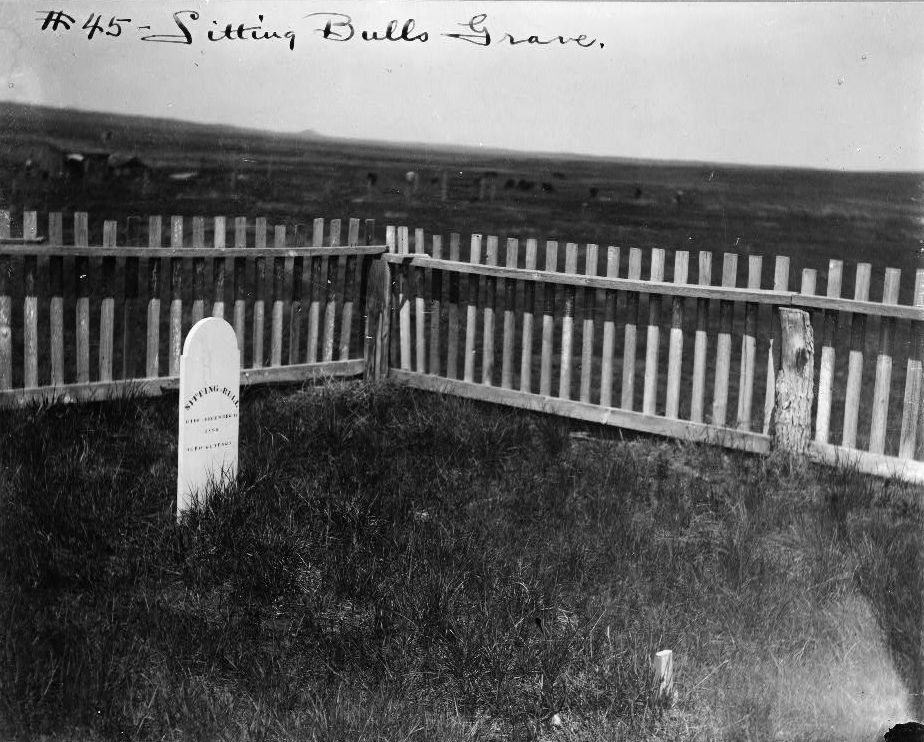

Joseph terminó su vida en la reserva de Colville. Seguía viviendo en un tipi y no en una casa, que el gobierno había puesto a su disposición. El 21 de diciembre de 1904, se desmayó delante del fuego en su tipi y murió. Tenía sesenta y cuatro años. El médico de la reserva confirmó como causa de su muerte “un corazón roto”. En su entierro, su sobrino Lobo Amarillo dijo: “Joseph ha muerto, pero sus palabras no han muerto. Vivirán siempre”.

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS