Cahuide fue un noble y guerrero inca del siglo XVI, reconocido principalmente por su valentía durante la defensa de la fortaleza de Sacsayhuamán en 1536, en el contexto de la resistencia inca contra la conquista española. Su legado perdura en la memoria histórica de Perú como ejemplo de valentía y resistencia.

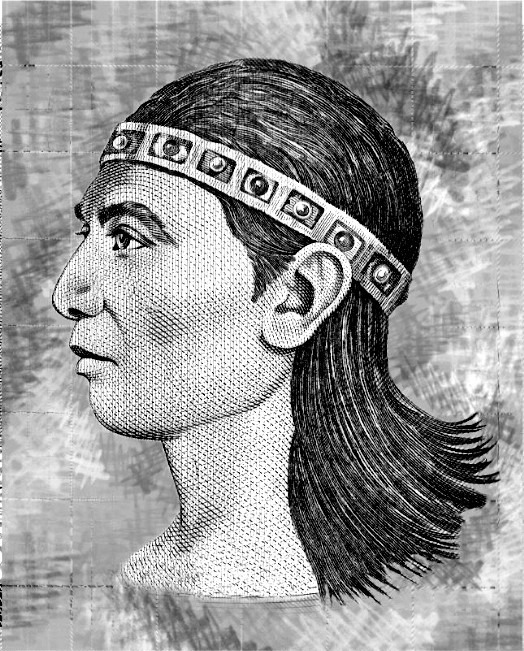

Cahuide fue un miembro de la nobleza inca que portaba el título de la élite gobernante conocido como “orejón”, referidos de esta manera por los españoles debido a las grandes perforaciones que estos aplicaban en el lóbulo de sus orejas para luego introducir en ellos grandes discos de oro, como símbolo y distintivo de su privilegiada posición social. Esta condición, sin embargo, también exigía responsabilidad, capacidad de administración y conocimientos bélicos.

Cahuide luchó como comandante de guerra bajo el mando de Manco Inca Yupanqui, el emperador inca rebelde que intentó recuperar Cusco, capital del Imperio, que para entonces se encontraba bajo el poder de los conquistadores españoles.

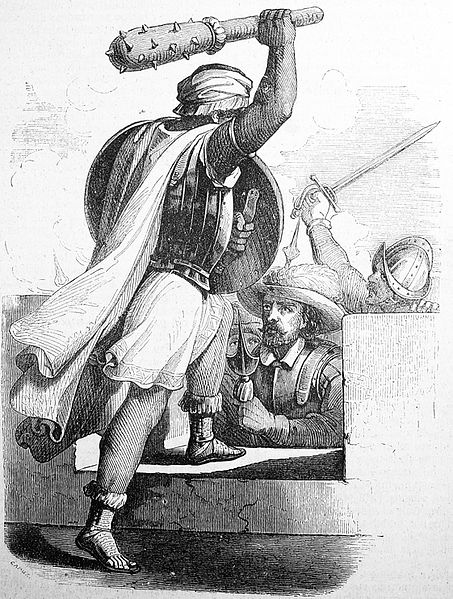

Durante el sitio de Cusco en 1536, Cahuide lideró la defensa de Sacsayhuamán, una fortaleza y posición estratégica clave para los incas, pues esta se había convertido en su centro de operaciones al ser el lugar desde donde se organizaban los ataques hacia la capital. Los españoles decidieron atacar la fortaleza para debilitar las operaciones de los incas, lo que dio comienzo a la última y más importante batalla de Cahuide.

De las tres torres principales con las que contaba la fortaleza de Sacsayhuamán, Cahuide se encargó de defender personalmente la más alta y de mayor importancia estratégica, conocida como Muyucmarca, lo que hizo con una fiereza, determinación y valentía extraordinarias durante días. Sin embargo, al verse eventualmente rodeado y sin posibilidad de victoria, Cahuide tomó la decisión de arrojarse desde lo alto de la torre, con lo que dejó establecido que prefería la muerte antes que la humillación de convertirse en prisionero de los españoles.

VOLVER A LOS ARTÍCULOS

VOLVER A LOS ARTÍCULOS